[아츠앤컬쳐] “세월호 가족을 만나 위로하는 프란시스코 교황의 모습은

많은 감동을 전해줬다. 불교의 보살 중에도 그런 모습이 있다.”

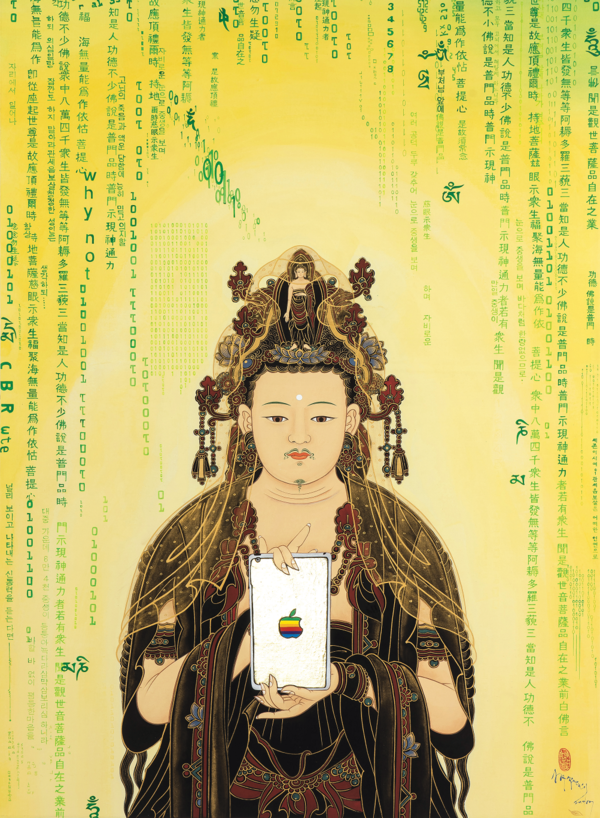

한국의 전통문화는 불교문화라 해도 과언이 아니다. 우리 민족의 오랜 역사 속에서 불교적인 영향은 절대적이었기 때문이다. 그래서 불교에 관한 유물을 근간으로 형성된 전통적 미감은 자연스럽게 우리만의 정체성을 만들어준 매개체가 되었다. 그 중에서 불교회화인 탱화는 전통채색화의 맥을 잇는 결정적 역할을 담당했다. 무위스님은 전통불화의 탱화기법을 현대화 하는데 깊은 관심을 갖고 있다. 현대인이 보다 쉽고 편안하게 불교적인 가르침을 인지할 수 있도록 유도한다. 그래서 스님의 그림은 그대로 우리 일상사를 비춘 거울이 된다.

옴 바아리 바다리 훔 바탁, 옴 기리나라 모나라 훔 바탁, 옴 기리기리 바아라 훔 바탁, 옴 제세제야 도미니 도제 삿다야 훔 바탁…. 관세음보살(觀世音菩薩)의 소원성취를 위한 42가지 진언(眞言)이다. 자비의 마음으로 중생을 구제하고 제도한다는 관세음보살은 인기가 아주 높다. 오죽하면 모든 불교의식에서 맨 먼저 읽히고 불자들이 가장 즐겨 독경하는 <천수경(千手經)>의 주인공 역시 관세음보살일까.

그런데 아이패드를 든 관세음보살(觀世音菩薩)이 등장했다. 그것도 금빛이다. 과연 시공을 초월해 아이패드를 만난 관세음보살은 지금 어떤 심정일까? 광배(光背)가 있어야할 관세음보살 주변엔 뜻 모를 온갖 문자와 기호들로 빼곡하다. 마치 어지러운 보살의 심경이 비친 듯하다. 아이패드는 현대인에게 없어선 안 될 신통방통 스마트 기기들을 대표한다. 그러고 보니 관세음보살의 두광에 있어야 할 금빛이 아이패드 몸통에 옮아와 있다.

붉은 가사를 입고 연꽃좌대 위에서 선몽(禪夢)에 빠진 석가모니 그림도 인상 깊다. 찬란한 금빛 두광 너머의 바탕은 왠지 어수선하다. 자세히 보니 신문이다. 서울 싱크홀 공포, 물난리 민생현장으로, 어금니 깨물며 참고 대화, 고이즈미 넘으려는 아베…등의 내용은 심난한 한국의 실정들이다. 석가모니 부처님도 어쩔 수 없으시어 이어폰을 낄 수밖에 없었나 보다. 그래도 흔들림 없이 제 길을 가는 달팽이가 가행정진(加行精進)의 본을 보여준다.

세월호 가족을 만나 위로하는 프란시스코 교황의 모습은 많은 감동을 전해줬다. 불교의 보살 중에도 그런 모습이 있다. 바로 수월관음(水月觀音)은 물속에 비춘 달빛처럼 고난에 빠진 중생을 안락의 세계로 이끌어 주는 자비의 보살상이다. 그림 하단에 사고 당시의 세월호 상황이 연상되듯 노란리본들을 등장시킨 수월관음도는 온 국민의 절실한 마음을 대변하는 듯하다. 전통적인 탱화(幀畵) 형식을 따르되, 현대적으로 재해석한 새로운 불화이미지이다.

반가사유상을 모티브로 한 작품 <반가유심안상-회환>은 동양적인 정신세계를 함축하고 있는 듯하다. 깊이를 헤아릴 수 없을 법한 어두운 공간을 배경으로 금빛을 발하는 사유상(思惟像)은 그대로 부처의 모습이다. 아마도 깨달음의 경지에 이른 순간 나오는 무념(無念)의 표정이 이와 같지 않을까. 또한 톤 다운된 색들의 조화는 황(黃)ㆍ청(靑)ㆍ백(白)ㆍ적(赤)ㆍ흑(黑)의 5가지 한국의 전통 색인 오방색(五方色)을 보여주는 듯하다. 음과 양의 기운이 생겨나 하늘과 땅으로 만나듯, 세상 만물의 원리는 다시 하나의 깨달음으로 모이고 있다.

이렇듯 무위(無爲) 스님의 그림은 비록 불화(佛畵)를 모티브로 삼았지만, 그 어떤 현대회화 못지않게 현대인의 속내를 명확하게 들여다보고 있다. 동시에 불교의 정신을 간명하게 전한다. 군자(君子)가 잠시 걸인(乞人)의 옷을 입은들 품성이 변하지 않고, 진흙에 빠진 진주도 그 빛은 결코 잃지 않는 것처럼, 부처의 깨달음과 가르침 역시 시공을 초월한다는 메시지를 보여준다. 또한 불자(佛者)로서 매사정진 ‘무위(無爲)’의 마음가짐이 고스란히 담겨 있다.

작가 | 무위(1973~) 작가는 대한불교조계종 불국사승가대학을 2010년에 졸업했으며, 2011년 비구계를 수지하였다. 현재 승려로서 현대인이 보다 쉽고 편안하게 불교적인 가르침을 인지할 수 있도록, 전통불교의 탱화 기법을 현대화 하는 작품 활동을 겸하고 있다.

글 ㅣ 김윤섭 명지대 대학원 미술사 박사수료. 미술평론가, 동국대 문화예술대학원 겸임교수 및 서울시 공공미술 심의위원, 한국미술경영연구소장 등으로 활동 중이다.