세계의 석학 재레드 다이아몬드는 그의 저서 <총 균 쇠>(1997)에서 유럽인들이 아메리카를 정복할 수 있었던 원인을 크게 세 가지로 말한다. 쉽게 짐작할 수 있는 그대로 그 세 가지는 총, 균, 그리고 쇠이다.

쇠와 총은 산업과 전쟁을 좌우한 요소이니 쉽게 이해할 수 있는데 균은 무엇일까 궁금했다. 14세기 유럽인들은 그들 인구의 삼분의 일에서 절반 가까이 사라지게 한 흑사병발칸반도의 전쟁에서 전염병으로 숨진 시체를 투척하는 방법으로 유럽에 전파됨이라는 전대미문의 역병을 겪었다. 이후 300년간 간헐적으로 발병되다 1738년 튀니지를 통해 우크라이나와 루마니아에 큰 타격을 주었고 1940년 중국 북동부에서, 2017년 마다가스카르에서 발병이 보고됐다. 이렇게완전히 사라진 균은 아니지만 현재는 증세가 나타난 초기에 항생제를 투여하면 비교적 쉽게 치료할 수 있다고 한다.

당시 유럽이 각종 병으로 시달렸던 가장 큰 이유는 메소포타미아의 비옥한 땅에 정착해 농업혁명이 시작되며 필요했던 노동력을 대신하기 위해 야생 동물을 가축으로 길들였기 때문이다. 그렇게 야생 동물을 가까이함으로써 인수공통 병원균이 생기면서 홍역, 감기, 천연두 등이 발생해 많은 사람이 생명을 잃었지만 시간이 지나면서 면역 또한 얻게 되었다.

동서로 길게 뻗은 유럽대륙에서는 위도가 같은 비슷한 기후의 국가 간 교역이 수월했고 그만큼 비슷한 환경의 땅을 놓고 자주 전쟁이 일어났다. 전쟁이 거듭되면서 자연스럽게 무기도 강력해졌다. 반면 아메리카 대륙은 위아래로 길게 뻗은 형태라서 국가 간 위도가 달라 서로 다른 기후 문제 때문에 이동이 불편했고 국가 간 교역도 제한적이라 전쟁도 그만큼 적었다. 싸울 일이 적으니 무기 또한 필요가 없었고 전염병 또한 이동이 없어 팬데믹 현상이 일어나기 어려운 조건이었다.

한편 유럽은 1453년 동로마제국의 콘스탄티노플이 오스만 투르크에 의해 함락되고 교역의 중심지 발칸반도마저 오스만에 넘어가면서, 이탈리아를 중심으로 발달해 동서양의 교류를 담당하던 지중해 교역로가 막히게 되었고 이에 유럽 서부 국가들은 아프리카를 돌아 희망봉을 지나는 길고 위험한 항로 대신 새로운 효율적 항로가 필요했다.

1492년 포르투갈로부터 후원을 거절당한 이탈리아 제노바 출신 콜럼버스는 스페인의 이사벨 1세와 페르난도 2세이 부부 왕은 스페인 남부에서 이슬람세력을 몰아내는 레콩키스타 전쟁으로 통일 스페인을 이루었다. 부부 왕과 계약하고 세 척의배로 스페인을 떠났다. 향신료 운반을 위한 항로 개척을 위해 무역풍을 타고 서쪽의 인도를 향한 지 2개월 만에 육지를 발견하고 ‘산살바도르’라 명명한다. 죽기까지 그곳을 인도의 한 지점으로 착각한 콜럼버스가 인도와 아무런 관계가 없던 원주민을 인디언으로 불러 지금까지도 그들은 아메리카 인디언으로 불린다.

이후 이탈리아 피렌체 출신 아메리고 베스푸치가 수차례 항해의 경험을 통해 그곳이 인도가 아닌 지금까지 유럽이 발견하지 못했던 신대륙임을 인지해 1503년에서 1505년 사이 쓴 편지가 출판되면서 알려져 아메리카 대륙으로 부르기 시작했다.

15세기부터 17세기 사이 스페인은 아메리카 대륙을 침략하며 카리브해의 섬들을 식민지로 만들었는데 그 과정에서 황금을 약탈하고 원주민들을 학살하는 등 아메리카 대륙 고유의 문명을 파괴했다.1519년 에르난 코르테즈 후작은 쿠바 총독이던 벨라스케스의 명을 어기고 유카탄반도에 탐험대를 이끌고 가 베라크루즈라는 도시를 건설하고는 500명의 병사와 16마리의 말 그리고 50정의 총을 가지고 현재의 멕시코에 위치한 마야 문명과 아즈텍 문명을 초토화시켰다.

이 과정을 지켜본 코르테즈의 친척 프란시스 피사로는 아즈텍의 더 아래쪽 잉카문명 그러니까 페루지역을 1532년 침략했는데 철기가 없는 신석기 문화에 가까운 세력과의 전쟁은 무척이나 쉬웠다. 전쟁 경험이 없어 무기가 필요 없던 환경의 사람들은 천문학과 농사에는 능했지만 순진했고 군사적으로 약했다. 수천 명의 잉카 군사가 몇백 명의 스페인군에게 꼼짝 못 하는 상황이 벌어진 것이다.

피사로는 잉카의 아타우알파 왕을 인질로 잡고 황금을 요구해 엄청난 금을 얻고 왕은 교수형 시켜버렸다. 이렇게 1572년 잉카제국은 멸망한다. 게다가 엎친 데 덮친 격으로 스페인이 가져온 전염병에 의해 남미 인디언 인구의 절반 정도가 죽음을 맞이했다고 한다.

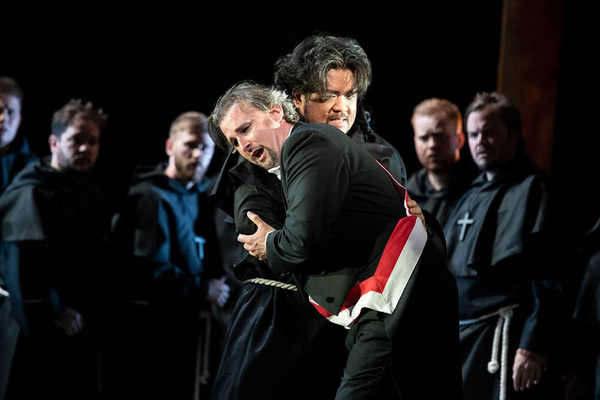

이런 정복의 역사를 소재로 18세기 프랑스 계몽주의 철학자 볼테르의 작품 <알지르, Alzire>(1736)를 베르디가 오페라 <알지라, Alzira>(1845)로 만들었는데 바로 16세기 스페인의 잉카제국 침략시기를 배경으로 한다. 영국 초연이 2018년 벅스턴 페스티벌한국 출신 테너 윤정수가 자모로役을 맡았다에 올라간 것만 봐도 이 오페라가 최근 들어 재평가되고 있음을 알 수 있다. 1845년 나폴리의 산 카를로 극장 초연을 위해 당시 빅 히트 작품인 도니젯티의 오페라 <루치아 디 람메르무어>(1835)의 대본 작가살바토레 캄마라노를 영입해 작품을 완성했을 정도로 공을 많이 들인 작품이다.

줄거리는 이렇다. 페루의 총독 알바로는 페루인들에 잡혀 처형당할 위기에서 족장 자모로의 관대함으로 목숨을 구해 풀려나게 된다. 리마로 돌아온 알바로는 아들 구스마노에게 통치권을 넘긴다. 구스마노는 스페인에 투항한 또 다른 잉카의 족장 아타리바를 풀어주는 대신 그의 딸 알지라와의 결혼을 강하게 요구하지만 알지라는 잉카의 남자 자모로를 사랑하고 있다.

그렇다. 역시 삼각관계다. 8년 뒤 같은 대본 작가와 함께 한 오페라 <일 트로바토레>(1853)도 유사한 성격의 삼각관계를 보여주기 때문에 비판을 받기도 했다. 구스마노는 자모로를 체포하여 즉시 처형하라는 명령을 내리지만 아버지 알바로가 자신의 목숨을 살려줬던 자모로를 풀어달라 요청한다. 구스마노 충독은 연적인 자모로를 살려주는 대신 알지라와의 결혼을 요구하고 알지라는 사랑하는 자모로의 목숨을 살리기 위해 결혼에 응한다. 죽음의 위기에서 벗어난 자모로는 잉카군의 리마 침공 전쟁 와중에 탈출하여 스페인 군인으로 변장해 알지라와 구스마노의 결혼식에 찾아와 구스마노를 찌른다. 구스마노는 죽어가면서 자신의 잘못을 고백하고 알지라는 자모로의 석방을 위해 억지로 결혼에 동의했다고 말한다. 총독은 자모로와 알지라의 재회를 축복하며 숨을 거둔다.

자신을 죽이려고 칼을 휘두른 사람을 용서하고 축복하는 모습은 요즘 정서로 잘 이해할 수 없지만 유럽인들이 남미에 저지른 침략과 강탈 그리고 예상 밖 생물학전으로 일으킨 엄청난 팬데믹 피해에 대한 미안함을 표현한 대본 작가와 작곡가의 마음이 아닐까 하는 생각이 든다. 용서를 구하고 받아들이는 노래가 그 어느 때보다 필요한 요즘이다.

글 | 신금호

'오페라로 사치하라' 저자, 성악가, 오페라 연출가, M cultures 대표

www.mcultures.com