[아츠앤컬쳐] 한 해를 새로 시작하는 것은 새로운 항해를 떠나는 것과 같다. 이번 항해에는 또 어떤 모험이 우리를 기다리고 있을까. 이렇게 새로이 항해를 떠날 때마다 우리는 우리의 삶이 또 하나의 오디세이아라는 생각을 하게 된다.

호메로스가 쓴 <오디세이아>의 주인공 오디세우스는 이타카의 왕이었다. 그는 완력에 있어서는 당대 최고의 영웅이 아니었지만, 담력이 있었고 머리가 명민했다. 때로는 교활하다고 느껴질 정도로 꾀를 잘 부렸다. 그 명민한 두뇌가 그의 항해에 큰 도움이 되었다.

<오디세이아>는 트로이 전쟁이 끝나고 난 뒤 오디세우스의 귀향길, 특히 귀향 막바지의 상황에 초점을 맞춰 쓴 글이다. 전장에서 10년을 보낸 그는 돌아오는데 또 10년의 세월을 소모했다. 그 10년은, 무엇보다 포세이돈 신의 방해로 인해 적의와 간난의 세월이었고, 힘겨운 싸움을 해야 했던 시기였다.

오디세우스의 모험과 관련해 재미있는 사실 하나는, 그의 귀향길을 막아선 존재들 가운데 유난히 유혹자가 많았다는 점이다. 특히 칼립소는 오디세우스를 7년이라는 장시간 동안 오도 가도 못하게 만들었다. 외눈박이 괴물(키클롭스) 폴피페모스가 동굴을 막아 오디세우스 일행을 꼼짝달싹 못하게 하고 그의 부하들을 잡아먹은 것이나, 라이스트리고네스인들이 오디세우스 일행의 배와 물건을 빼앗기 위해 잔인한 공격을 펼친 것 못지않게, 이들 유혹자들의 유혹 또한 오디세우스의 귀향길에 큰 장애가 되었다.

인생의 모험에는 고난뿐 아니라 유혹도 큰 시련이 아닐 수 없다. 다만 <오디세이아>에서는 주인공은 남성으로, 그의 유혹자들은 대부분 여성으로 표현되어 있다는 점에서 그 시대가 지닌 남성 중심적인 시각의 한계를 엿보게 된다.

17세기 플랑드르 화가 얀 브뢰겔이 그린 <오디세우스와 칼립소가 있는 환상적인 동굴>은 칼립소의 유혹이 얼마나 달콤한 것이었는지를 독특한 상상력으로 보여주는 그림이다. 옛 유럽 귀족들의 피서용 돌집인 그로토를 크게 확대해 놓은 듯한 동굴에, 기화요초와 아름다운 과실이 지천으로 널려 있다.

만개한 꽃과 무르익은 과실은 농익은 사랑을 상징한다. 오디세우스와 칼립소의 사랑도 지금 그렇게 무르익었다. 천년만년을 보내도 좋을 것 같은 아름다운 여인과 땅. 그러나 오디세우스에게는 갈 곳이 있었고 해야 할 일이 있었다.

칼립소는 티탄족 아틀라스의 딸이라고도 하고, 태양의 신 헬리오스의 딸이라고도 한다. 그녀의 이름은 ‘숨기는 여인(she who conceals)’이란 뜻을 지니고 있다. 조국 이타카가 그리도 열렬히 기다리던 위대한 영웅 오디세우스를 칼립소는 7년 동안 감쪽같이 세상으로부터 숨겨놓았다. 물론 그 숨김은 감옥에 가두는 것과 같은 것은 아니었다.

칼립소는 난파해 자신의 섬으로 떠내려 온 오디세우스에게 먹을 것과 잠자리, 그리고 사랑을 주었다. 그가 자신과 함께 살기로 결심만 한다면 영생을 주겠다고 약속했다. 하지만 시간이 흐를수록 고향이 그리워진 오디세우스는 자주 망망대해를 바라보며 눈물로 뺨을 적셨다. 아테나의 강력한 요구에 따라 제우스가 칼립소에게 오디세우스를 돌려보내라고 명령하지 않았다면 오디세우스는 그렇게 영원히 살아야 했을 것이다.

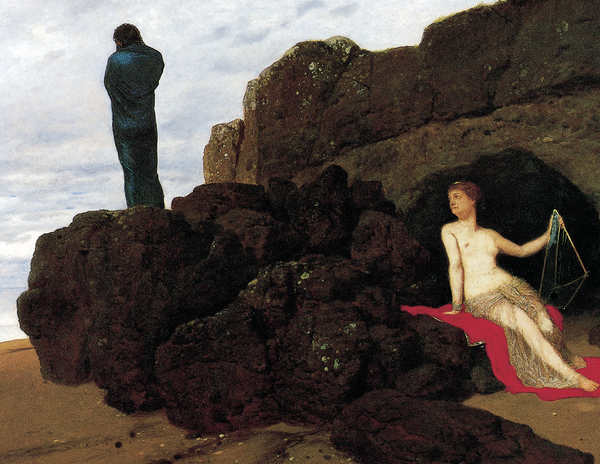

독일 낭만주의 화가 뵈클린의 <오디세우스와 칼립소>는 두 연인의 어긋나는 심리 상태를 절묘하게 묘사한 작품이다. 칼립소는 몸을 앞으로 향하고 있다. 오디세우스는 등을 보이고 있다. 칼립소는 누드 상태이다. 오디세우스는 옷을 꽁꽁 여며 입었다. 칼립소의 살색은 밝다. 오디세우스의 옷은 어둡다. 칼립소의 배경은 짙고 폐쇄적인 바위다. 오디세우스의 배경은 엷고 개방적인 하늘과 바다다. 남녀의 사랑이 엇갈릴 때처럼 쓸쓸한 풍경은 없다. 칼립소도 마침내 오디세우스를 떠나보내야 할 시점이 다가왔음을 느끼고 있다. 뵈클린의 대위법이 지금이 바로 그 때임을 명료히 전해준다.

프랑스 작가 페넬롱이 1699년에 발간한 소설 ‘텔레마코스의 모험’에 따르면, 오디세우스의 아들 텔레마코스도 돌아오지 않는 아버지를 찾아 나섰다가 난파해 칼립소의 섬에 머물렀다고 한다. 오디세우스와의 사랑에 실패한 칼립소가 이때 새롭게 나타난 그의 아들을 또 유혹했다고 하는데, 그 사랑도 결국 열매를 맺지 못했다. 이 섬에서 텔레마코스가 사랑하게 된 이는 칼립소가 아니라 그녀의 님프 가운데 하나인 에우카리스였다. 칼립소가 얼마나 분노했을지는 보지 않아도 눈에 선하다.

다비드가 그린 <에우카리스에게 작별인사를 하는 텔레마코스>는 아버지를 찾아 섬을 떠나야 하는 텔레마코스가 자신의 사랑에게 작별을 고하는 순간을 그린 그림이다. 서로 사랑해도 헤어져야 하는 운명이 있다. 이렇게 해서 ‘칼립소 랩소디’는 또 전형적인 ‘남자는 배, 여자는 항구’가 되어 버렸다.

칼립소를 만나기 전 오디세우스가 만난 키르케 역시 보통 여인이 아니었다. 그녀는 마녀였다. 그녀는 자기의 섬 아이아이아로 흘러들어온 사람들에게 마약을 탄 술과 음식을 먹여 돼지로 만들었다. 오디세우스의 부하들도 섬에 정탐을 나갔다가 그녀의 유혹에 걸려들어 돼지로 변해버렸다. 그들을 찾아 나선 오디세우스는 키르케의 술잔을 받아 마셨으나 돼지가 되지 않았는데, 이는 헤르메스가 미리 그에게 마약의 힘을 무력화시키는 풀을 먹였기 때문이다. 마약에도 끄떡없는데다, 칼을 들고 자기에게 덤비기까지 하는 오디세우스의 모습에 놀란 키르케는 결코 그에게 해를 끼치지 않겠다고 맹세했다. 그러고는 그를 극진히 대접했다. 그렇게 해서 오디세우스는 1년 동안 그녀와 먹고 마시며 세월의 흐름을 잊고 지냈다.

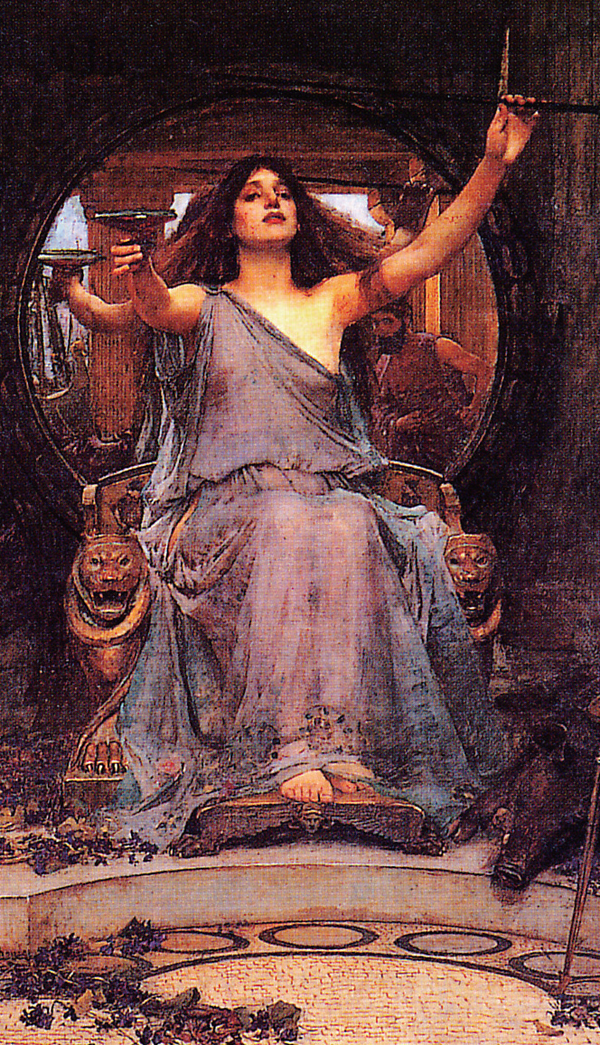

영국 화가 워터하우스의 <오디세우스에게 컵을 주는 키르케>(1891년)는 전형적인 ‘팜므 파탈(요부)’의 모습을 형상화한 작품이다. 몸이 비치는 투명한 옷을 입은 키르케는 유혹과 파멸의 힘을 동시에 발산하는데, 그 힘의 정수를 지금 술잔에 담아 오디세우스에게 건네주고 있다. 왼손에 든 막대기는 마술지팡이이다. 술을 먹은 사람을 이 지팡이로 치면 돼지로 변한다. 그녀의 발치에는 그렇게 해서 변신한 검은 돼지 한 마리가 누워 있고, 주변에는 마약의 재료로 쓰이는 약초들이 널려 있다.

그녀 뒤의 둥근 거울도 매우 인상적인 소재다. 그 거울에는, 왼편으로 멀리 오디세우스의 배가 비치고, 가운데 그녀 집의 현관, 그리고 오른편으로 멈칫멈칫하는 오디세우스의 모습이 보인다. 그는 곧 키르케의 술잔을 받아야 할 당사자다. 오디세우스의 생김새는 워터하우스 자신의 모습에서 딴 것이라고 하는데, 이 같은 자화상의 표현을 통해 화가는 이 주제를 인간 일반에게 다가오는 보편적인 유혹으로 승화시키고 있다. 삶의 여정에서 만나는 유혹은 오디세우스만의 문제가 아니라는 것이다.

유혹의 강력함이라는 측면에서 보면 <오디세이아>의 유혹자 가운데 가장 위협적이고 적대적인 존재는 칼립소나 키르케보다 세이렌일 것이다. 칼립소나 키르케는 오디세우스를 사랑했지만 세이렌은 오로지 오디세우스의 목숨을 원했다. 세이렌은 반은 여자, 반은 새의 형상을 하고 있었는데, 배가 자신들의 섬 근처를 지나가면 아름다운 목소리로 미혹한 다음 선원들을 잡아먹는 요괴들이었다.

그 유혹에 대해 미리 알고 있었던 오디세우스는 동료들로 하여금 귀를 밀초로 막도록 했는데, 자신만은 귀를 막지 않고 대신 돛대에 꽁꽁 묶여 바다를 지나갔다. 아내도 자식도 다 잊게 한다는 그녀들의 노랫소리가 어떤 것인지 한 번 듣기 위해서였다. 견딜 수 없이 아름다운 세이렌의 목소리가 들려오자 오디세우스는 제발 풀어달라고 난동을 피웠다. 그러나 그럴수록 동료들은 그를 더욱 세게 묶어 무사히 세이렌의 바다를 빠져나올 수 있었다.

영국화가 드레이퍼는 <오디세우스와 세이렌>(1909년)에서 세이렌들을 인어와 처녀의 모습으로 그렸다. 그녀들의 유혹하는 자세가 간절해 보이기까지 한다. 돛대에 묶인 오디세우스는 벌써 눈에 초점을 잃고 광기를 드러내고 있으며, 옆의 동료가 그런 그를 줄로 더욱 세게 묶고 있다. 오디세우스를 제외한 선원 모두가 귀를 밀초로 막다 못해 천까지 두른 모습이 인상적이다. 이처럼 유혹과는 애당초 타협이 있을 수 없다. 무조건적인 거부만이 살 길인 것이다.

이주헌

미술평론가

양현재단 이사