김향란의‘브로드웨이 들여다보기’

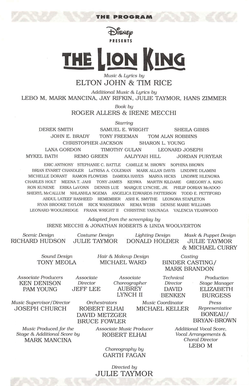

[아츠앤컬쳐] 이것은 브로드웨이 공연 역사상 최초로 토니상 최우수 연출상 여성 수상자를 배출하고, 6개의 토니상을 거머쥐었으며, 최근 5,546회 공연을 넘기면서 브로드웨이에서 7번째로 장기공연 중인 월트 디즈니(Walt Disney)사의 브로드웨이 프러덕션인 뮤지컬 <라이언 킹>이 1997년 11월 13일 뉴 암스테르담 씨어터(New Amsterdam Theatre)에서 개막할 당시 ‘Showbill’에 나타난 <라이언 킹>의 크리에이티브팀 빌링(Billing)을 그대로 옮겨본 것이다. 물론 이 뮤지컬의 프로듀서인 Disney Theatrical Productions의 빌링은 여기에 옮겨놓지 않았지만, ‘Showbill’은 디즈니의 빌

링 페이지를 따로 마련하고 있다.

벌써 눈치챘겠지만 위의 빌링을 보면 <라이언 킹>의 제작에 관계한 사람들이 누구였는지 금방 알 수 있다. 그렇다! 뮤지컬 제작의 핵심 인물들은 바로 이들인 것이다. 브로드웨이 뮤지컬 관계자들의 명함을 받아보면 금방 그 사람이 무슨 일을 하는 사람인지 알 수 있다. 요즘은 한국 뮤지컬계도 브로드웨이식 빌링을 본 따서 사용하기 때문에 빌링을 보면 누가 무슨 일을 했는지 금방 알 수 있다.

특히 크리에이티브팀에 소속된 인사들의 경우는 그렇다. 하지만 프러덕션팀으로 가면 이야기가 달라진다. 사장, 대표, 단장, 프로듀서, 이사, 부장, 차장, PD, 매니저, 감독, 실장, 팀장, 선생님, 선배 등등의 호칭을 사용하고 있어 호칭만 가지고는 이들이 정확히 무슨 일을 하는 지 알기가 쉽지 않다.

어떤 분야든 전문화되기 위해서는 전문 영역에 대한 개념이 정확하게 확립되어 같이 일하는 사람들이 상호 이를 존중하며 상호 주어진 업무에 최선을 다해야 한다고 생각한다. 하지만 뮤지컬계에 종사하는 사람들마저도 뮤지컬 업무를 정확하게 나누어 그 업무에 맞는 직함을 붙이는 것을 힘들어한다. 따라서 많은 군소 제작사들이 타이틀에 맞는 직무능력을 지닌 사람을 인선하여 일을 시키기보다는 일반 직장에서 사용하는 직함을 만든 후 업무를 할당해주는 방식으로 일을 진행해왔다. 아무나 대충 자리만 만들어주면 전문성과 관계없이 일을 해내리라는 기대감으로 가득찬 채 말이다.

따라서 뮤지컬 제작의 핵심 인력들과 이들의 주요임무를 살펴보는 것은 뮤지컬업계 종사자들로 하여금 자신들의 업에 대한 전문성을 보다 공고히 하고 자부심을 갖게 할뿐만 아니라, 앞으로 뮤지컬계에서 일하고 싶은 학생들이 직업을 선택하고 준비하는 데도 도움이 될 것으로 보인다.

뮤지컬 제작인력은 크게 Creative Team(창작팀)과 Production Team(제작팀)으로 나뉘

어진다. 크리에이티브팀에 속하는 사람들은 대본작가, 작곡가, 작사가, 편곡자, 연출가, 안무가, 음악감독, 세트 디자이너, 의상디자이너, 조명디자이너, 사운드 디자이너, Dance Arranger로, 무에서 유를 창조해내는 사람들이다. 물론 이들의 대부분은, 특히, 연출, 안무, 음악감독, 세트디자이너, 의상디자이너, 조명디자이너, 사운드 디자이너 등은 자신들이 창작해내고 디자인한 것들을 무대에 실현시키기 위해 창작작업이 끝난 이후에도 작업을 계속해나가기 때문에 자연스럽게 프러덕션팀에도 속하게 된다.

”Librettist” 또는 "Book Writer"라고 불리는 대본작가는 말 그대로 ‘book’ 또는 ‘script’라

불리는 뮤지컬 대본을 창작해내는 사람이다. 최근에는 대사의 대부분이 음악으로 대체되어 버린 <캐츠>, <오페라의 유령>, <레미제라블> 같은 소위 뉴 오페라 스타일의 뮤지컬이 인기를 누리고 있는데, 이 경우 대본작가는 모든 것이 드라미틱 구조 속에서 일관성있게 잘 엮여 들어가는 지를 책임지고 감수하는 역할을 하게 된다. 아무리 음악이 좋아도 대본이 허술하면 공연은 보통 실패하기 마련이며 따라서 공연이 실패할 경우 대본작가는 일차적 비난 대상이 된다. 반면에 음악이 그저 그래도 대본이 빼어나면 보통은 성공하게 되어 있다.

작곡가는 음악을 쓰는 사람이며 작사가는 가사를 쓰는 사람이다. 한 사람이 작곡과 작사를 겸하는 경우도 흔하다. 대부분의 경우 작곡가는 춤 부분과 편곡 부분을 안무가와 편곡자에게 맡긴다. 대본작가가 작사를 겸하는 경우도 종종 찾아볼 수 있다. 작곡가가 멜로디를 쓰는 사람이라면 편곡자(Orchestrator)는 오케스트라가 이들 멜로디들을 연주할 때 이들 멜로디들이 어떻게 들릴 것인지를 결정하는 사람이다. 편곡자는 자신의 편곡에 배우들의 목소리가 묻히지 않도록 주의해야 한다. 보통 편곡자들은 서곡뿐만 아니라 장면전환용 음악도 쓰게 된다.

어떤 학자들은 연출(Director)과 음악감독(Musical director), 안무(Choreographer)를 처음부터 아예 프러덕션팀에 분류하기도 하는데, 우리나라처럼 라이선스 뮤지컬을 제작할 경우는 이들을 프러덕션팀에 분류하는 것이 맞을 것이다. 라이선스 뮤지컬의 경우, 이들의 역할이란 고작 기 창작된 것을 그대로 재현하는데 포커스가 맞춰지며 창조적 행위와는 별반 관계가 없기 때문이다.

1940년대까지는 연출이란 고작 쇼를 무대에 올리고 리허설을 감독하는 등 작품의 컨셉이 빛날 수 있도록 하는 역할 만을 해왔는데, 이 경우도 연출은 프러덕션팀에 분류되는 것이 맞아 보인다. 하지만 1950년대가 시작되면서 연출은 크리에이티브 프로세스에 엄청난 권한을 행사하기 시작했으며, 오늘날은 연출의 결정을 압도할 정도의 영향력을 지닌 작가나 프로듀서는 거의 없다고 보면 될 정도로 연출의 영향력이 강화되었다. 어쨌거나 연출은 프러덕션의 모든 예술적 요소에 대한 최종결정권을 가진 사람으로, 무대 위에서 일어나는 모든 것을 책임지는 사람이다. 따라서 연출은 독재자, 외교관, 아티스트, 독심술사, 훈련담당하사관을 합쳐놓은 듯한 존재가 되어야만 제 기능을 원활히 수행할 수 있을 것이다.

안무가는 공연의 댄스와 음악이 나오는 장면을 무대화하는 사람으로 한 때는 “댄스 디렉터(Dance Director)”로 불렸으나 발레 안무가인 조지 발란쉰 같은 사람이 뮤지컬 작업에 뛰어들면서 직함도 Choreographer로 바뀌게 되었다. 1940년대 이후에는 많은 뮤지컬들이 안무가겸 연출에 의해 무대에 오르고 있다. 안무가는 공연이 시각적으로 잘 엮일 수 있도록 동선에 감각을 부여하는 사람이라고 보면 된다

뮤지컬에서 음악감독은 단순히 오케스트라의 지휘나 하는 사람이 아니다. 뮤지컬 디렉터는 음악이 관련되는 한 모든 것을 책임지는 사람으로서 노래 가르치기부터 공연전체의 음악관련 연기를 총체적으로 유지, 관리해야 한다. 결과적으로 음악감독은 공연의 사운드와 속도에 엄청난 영향력을 가지고 있다. 음악감독은 기술적인 고장이나 결함이 생겼을 때 이를 잘 넘어갈 수 있도록 준비를 하고 있어야 하며, 언더스터디가 불안해 할 때 안심을 시켜주어야 하고, 음악을 멈추게 하는 어떤 상황이 발생하면 이를 처리해야 한다. 음악감독은 또한 오케스트라 멤버들을 고용하고 이를 감독하는 책임도 있다. 많은 경우 음악감독은 지휘자를 고용하여 공연의 일부 또는 전부를 지휘하도록 한다.

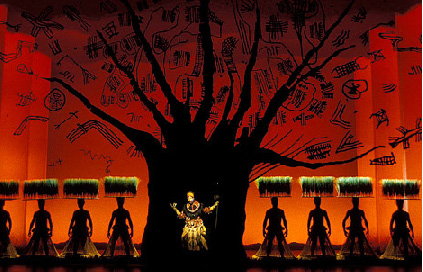

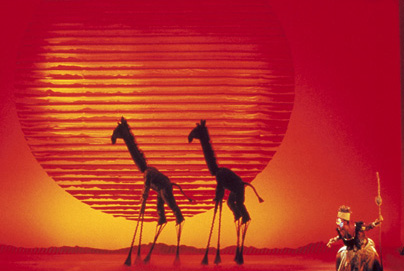

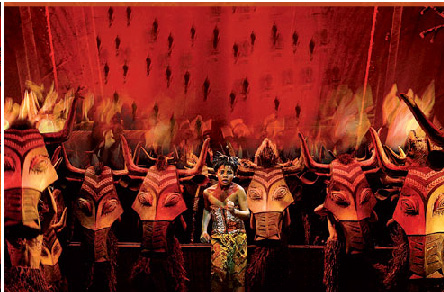

1970년대까지만 해도 브로드웨이에서 가장 잘 나가는 뮤지컬 프러덕션마저도 배경막이나 평평한 합판에 3차원으로 보이게끔 그림을 그려 세트로 사용했는데, 이는 사실성과는 거리가 멀었었다. 하지만 1970년대부터 세트는 급격하게 사실성을 강조하게 되었으며, 이로 인해 무대 공간을 휠씬 많이 차지하게 되었을 뿐만 아니라 제작비 상승에도 영향을 끼치게 되었다. 세트 디자이너의 역할이 중요해진 것은 말할 필요조차 없다. 세트는 재빨리 전환될 수 있어야 하며 공연이 천의무봉처럼 자연스럽게 전환되어 흘러가도록 제작되어야 한다. 세트효과는 뮤지컬을 흥하게도 할 수 있고 망하게도 할 수 있다. 만약 관객들이 극장을 떠날 때 ‘세트 운운’하고 가면 공연은 문제가 있는 것이다.

1950년대를 보면 사운드라고 해봐야 무대감독이 그저 공연이 시작할 시간에 맞추어 2층 관객들을 위해 풋마이크 몇 개를 켜놓는 정도가 고작이었다. 하지만 요즘은 전체 캐스트들이 몸에 와이어리스 마이크를 착용하고 연기를 하기 때문에 극장 전체에 확성된 소리를 들려줄 수 있게 되었다. 따라서 무대에 여러 명이 한꺼번에 서있을 경우 복잡한 음향 플랜이 요구된다. 1990년대만 해도 많은 사람들이 이러한 확성에 불만을 표시했으나 최근에는 기술의 발달로 인해 훨씬 더 자연스러운 소리를 들을 수 있게 되었다. 음향 기술 스텝은 공연 내내 객석 뒤쪽에 마련된 음향 PA에 대기하면서 각각의 장비를 점검하고 계속해서 각 배우들의 마이크의 레벨을 조정해야 한다.

한편, 프러덕션팀은 크게 기획관리, 프러덕션 총괄, 마케팅으로 나누어 볼 수 있는

데, Producer(프로듀서)를 필두로 Executive Producer (제작총괄책임자), General Manager (일반업무 총괄책임자), Stage Manager(무대감독), Stage Crew(무대인력), House Manager(하우스 매니저), Company Manager(배우 및 크루 관리 담당자), Dance Captain(댄스 캡틴), Advertising(광고담당), Press Representative(PR 담당), Actors (배우) 등이 이에 속한다.

뮤지컬 제작에서 가장 중요한 사람은 바로 Producer이다. 프로듀서는 작품의 선택, 투자금 모집, 마케팅, 제작진 고용 및 해고, 연출 부분(캐스팅, 기타 등등)에 관여하여 사실상 공연을 만들고 흥행을 책임지는 사람이다. Executive Producer는 프로듀서를 도와 사실상 제작을 이끌어가는 사람으로 예산수립, 제작비 산출, 매출관리 등 돈과 관련된 업무뿐만 아니라 프러덕션 전반의 업무를 집중적으로 하는 사람이다. 제작비 마련 그리고 흥행결과에 대한 책임지기, 이 두 가지 역할을 빼고는 프로듀서와 그 역할이 거의 같다고 보면 된다.

General Manager는 실제 공연이 진행되는데 있어 발생하는 제반 업무, 즉, 임금지급, 불만처리, 자재구매 조달, 운영비 집행 등을 수행하는 사람으로 보통은 Company Manager를 고용하여 각 프러덕션의 그날 그날 요구들은 컴퍼니 매니저가 관리감독하도록 한다. 컴퍼니 매니저는 보통 배우와 크루들의 차량, 식사, 일일 스케줄 등 배우와 크루와 관련된 모든 대소사를 관리감독한다. Stage Manager는 공연의 모든 요소들이 성공적으로 흘러가는지를 감독한다. 즉, 리허설 계획수립, 모든 장면, 세트, 소품 등을 코디네이트하며, 모든 무대 및 기술관련 큐가 담긴 마스터 스크립트를 관리한다.

실 공연이 진행되는 동안 무대 감독은 무대 위, 그리고 무대 뒤에서 일어나는 모든 일에 책임을 지고 관리감독을 해야 하며, 모든 배우, 세트, 기술 문제, 소품 등을 관리한다. 만약 큐를 놓치거나 배우가 대본에서 벗어나 제멋대로 연기를 하면 무대감독이 이를 시정하도록 한다. 무대감독의 지시에 따르지 않을 경우, 무대 감독은 프로듀서나 연출에게 이를 보고, 시정하도록 한다. 요즘은 무선 통신의 발달로 무대감독들이 자유로운 위치에서 자신의 일을 수행할 수 있다.

무대감독이 배우와 스텝들을 관리감독하는 거라면 House Manager는 관객과 관련된 모든 업무를 관리한다. 즉, 안내원, 티켓창구직원, 티켓 받는 사람, 바텐더, 기념품 판매원 등등을 모두 관리하며 만약 관객들이 떠들거나, 티켓을 가지고 분쟁이 생기거나, 부상 등과 관련된 비상사태가 발생할 경우 하우스 매니저가 이를 처리한다. Dance Captain은 안무가가 모든 프러덕션의 매일매일 공연을 일일이 따라다니며 관리감독을 할 수 없기 때문에 안무가를 대신해서 안무부분을 관리감독하는 사람이다.

공연이 연일 계속되면 댄서들은 스텝을 놓치거나 귀찮은 것은 빼먹거나 하게 되는데 댄스 캡틴은 예리하게 이를 간파하여 원안대로 가도록 바로 잡는 역할을 한다. 한국 뮤지컬의 경우, 크리에이티브 영역은 어느 정도 전문화되고 분화되어 나름대로 전문성을 인정받고 있지만 프러덕션팀의 경우는 여전히 별 전문성이 없어도 일반회사의 직원처럼 일할 수 있다고 보는 경향이 강하다.

특히 호칭을 일반 직장에서 사용하는 식으로 부르다 보면 일반 직장의 부장이나 차장, 대리와 별반 다를 게 없게 된다. 그렇다고 영어의 타이틀을 도입하여 “프로듀서님”, “제너럴 매니저님”, “이그제큐티브 프로듀서님” 식으로 부를 수도 없어 불가피하게 일반회사의 직급체계를 따라 부르게 되는데, 이 경우 본인 스스로도 공연전문인력이라기보다는 그냥 일반 회사원으로 자신을 생각하기 쉽다. 이들은 공연인으로서의 정체성을 확인하기 위해 자신의 Job Description을 책상 위에 붙여놓고 매일 매일 자신의 업무를 확인 해야 할지도 모른다. 고로 한국공연프로듀서 협회나 한국뮤지컬협회 등 유관단체들은 공연계가 공히 사용할 수 있는 적절한 한국형 호칭에 대해 고민해보고 적절한 호칭을 찾아내어 통일성있게 쓰도록 함으로써 업무효율을 기하고, 이들에 대한 전문성도 인정해주는 계기를 마련하면 좋을 것이다.

<본 원고는 The Cyber Encyclopedia of Musical Theatre, TV and Film (Created by John Kenrick)의 일부 내용을 참고했음을 밝혀둔다.>

글 김향란 뮤지컬파크 대표