이주헌의 ‘행복한 그림읽기’

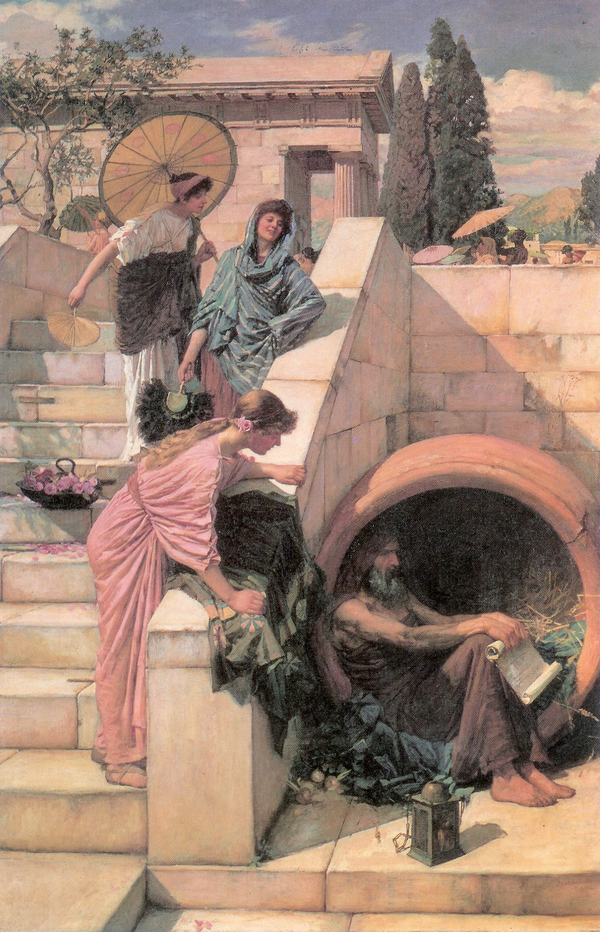

[아츠앤컬쳐] 계단 한 구석에 커다란 항아리가 놓여 있다. 그안에 노인이 앉아 있다. 지나가던 여인들이 짓궂은 농담이라도 던지려는 듯 장난스럽게 들여다본다. 이 밝고 화창한 날, 세상을 등지고 고집스럽게 옹기 안에 들어앉은 노인. 왠지 답답하고 측은해 보인다. 대낮에 뭐가 그리 어둡다는 건지 등불까지 켜 곁에 두고 있다. 사람들에게 괴짜라고, 미친 노인이라고 손가락질도 많이 당했을 것 같다. 노인의 이름은 디오게네스. 흔히 견유학파의 원조로 일컬어지는 기원전 4세기 그리스의 철학자다. 저자거리의 놀림거리가 된 이 노인에 대해 알렉산드로스 대왕은 그러나 이런 말을 남겼다고 한다.

“내가 대왕이 아니었더라면 디오게네스가 되기를 바랐을 것이다.”

충격적인 말이 아닐 수 없다. 남부러울 것이 없던 알렉산드로스가 이 거지 노인을 왜 그렇게 부러워했을까?

그와 관련해서는 이런 일화가 있다. 어느 날 알렉산드로스가 디오게네스의 명성을 듣고 찾아와 “소원이 있으면 말해 보라”고 했다. 그러자 디오게네스는 “당신 그림자가 햇빛을 가리고 있으니 그림자를 치워주는 것으로 족하다”고 답했다. 욕심을 부릴수록 충족은 어려워져 결핍감이 심해지고, 적게 구할수록 충족이 쉬워져 만족감도 커진다. 이것이 디오게네스의 생각이었다. 그의 철학에 누구보다 공감한 사람이 바로 대제국을 건설한 알렉산드로스였다는 사실은 오로지 부만을 위해 줄달음질치는 오늘의 우리에게도 많은 것을 시사해준다.

널리 알려져 있듯 서양문명은 고대 그리스문명에 많은 것을 빚졌다. 무엇보다 사상과 문화 면에서 절대적인 영향을 받았다. 특히 고대 그리스의 철학은 이후의 서양 철학을 오로지 “그리스인들이 내린 결론이 타당한지의 여부를 둘러싼 논쟁”으로 보이게 할 정도였다.(E. M. 번즈)

당연히 서양 역사화의 중요한 역할 가운데 하나가 고대 그리스의 철인과 예술가들을 그리는 것이었다. 물론 그림은 하나의 장면으로 모든 것을 설명해야 하니 그들의 복잡한 철학과 정신세계를 일일이 다 보여줄 수 없다. 그래서 화가들이 관심을 가지고 표현한 것은 추상적인 지식세계가 아니라, 그들의 남다른 인간성이나 통찰력을 보여주는 에피소드를 그리는 것이었다. 19세기 영국화가 존 윌리엄 워터하우스가 그린 <디오게네스>는 그 전통을 잘 보여주는 그림이다. 고대의 흥미로운 에피소드가 생생하게 표현된 이런 작품을 보며 서양인들은 그리스 철학자들의 통찰과 지성을 되새기며 현명하고 지혜롭게 사는 길에 대해 생각하고 또 생각했다.

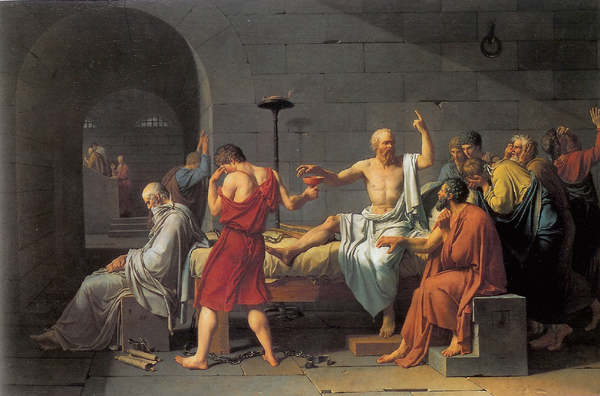

고대 그리스의 철인을 묘사한 서양화 가운데 가장 유명한 그림을 꼽으라면, 그것은 아마도 19세기 프랑스 화가 자크 루이 다비드가 그린 <소크라테스의 죽음>일 것이다. 대상이 된 철학자가 워낙 유명한 사람이기도 하지만, 그의 극적인 최후가 다비드 특유의 박진감 넘치는 필치로 강렬하게 표현되어 눈길을 끈다. 조형적인 측면에서 보면, 분명한 명암 대비와 조각적인 인물 묘사, 연극 무대 같은 공간 구성 등 신고전주의 미술의 특징이 교과서적으로 살아 있다.

소크라테스는 아테네의 젊은이들이 타락하도록 부추기고 신에 대한 불경을 조장했다는 죄목으로 법정에서 사형을 언도받았다. 자신의 신념을 포기하면 살 수도 있었지만, 그는 끝내 신념을 지켜 죽음을 택했다. 화가는 그렇게 당당하게 최후를 맞은 이 위대한 철인의 모습을 그렸다. 그림에서 침상에 앉아 한 손으로 하늘을 가리키고 다른 손으로 독배를 잡으려는 이가 바로 소크라테스다. 그는 흔들림이 없어 보인다. 강한 의지와 내적 평화를 드러내며 영혼의 불멸에 대해 이야기한다. 주위에는 슬픔과 좌절에 빠진 제자들과 노예들의 모습이 보인다. 침상 끝에 묵묵히 앉아 있는 노인은 플라톤이다. 소크라테스의 제자인 그는 소크라테스가 죽을 때 이렇게 나이가 든 모습이 아니었지만, 서양 철학의 또 다른 위대한 뿌리인 그를 너무 젊게 그릴 수 없어 중후한 이미지로 표현했다.

소크라테스의 무릎에 손을 얹고 있는 이는 크리톤이다. 그는 소크라테스의 부유한 친구로, 소크라테스에게 탈옥을 권했으나 끝내 그를 설득하지 못했다. 존경과 아쉬움이 교차하는 눈길로 소크라테스를 바라보고 있다. 저 공간 뒤편 계단으로 나가는 이들 가운데는 소크라테스의 아내 크산티페도 있다. 비극적인 장면을 보고 충격으로 쓰러질까봐 지인들에 의해 내보내지고 있는 것이다.

이처럼 한 사람의 현인과 그의 특정 에피소드에 초점을 맞춘 작품이 있는가 하면, 그리스의 철인들을 두루 아울러 그려 그리스 철학의 위대성을 총체적으로 찬양한 그림도 있다. 르네상스 시대의 천재 라파엘로가 그린 <아테네 학당>이 대표적이다. 이 벽화는 바티칸 박물관의 라파엘로의 방에 <성사논쟁>, <파르나소스> 등의 벽화와 함께 설치되어 있다.

그림을 꼼꼼히 살펴보면, 배경의 건축물과 사람들의 위치, 자세 등이 모두 하나의 소실점을 향해 집중되어 있는 것을 느낄 수 있다. 아치 아래에 있는 중앙의 두 인물 사이에 소실점이 있고, 그 점을 향해 건축물의 경사선이나 바닥의 무늬, 사람들의 자세가 모이는 형국이다. 이로 인해 사람이 많이 그려졌어도 집중감과 통일성이 돋보인다.

그림 속의 주요 인물들을 하나하나 살펴보자. 소실점이 몰리는 중앙에 위치한 두 인물은 플라톤과 아리스토텔레스다. 붉은 천을 걸친 왼쪽의 플라톤은 손으로 위를 가리켜 자신의 이데아론을 설파하고 있다. 옆구리에 끼고 있는 책은 그의 대화편 <티마이오스>다. 플라톤의 얼굴은 다빈치의 얼굴에서 따왔다. 푸른 옷을 입은 아리스토텔레스는 오른손으로 땅바닥을 가리키며 현실과 인간에 대해 논하고 있다. 허벅지에 받치고 있는 책은 그가 쓴 <윤리학>이다. 두 사람의 관심사의 차이를 인상적인 방식으로 표현했다.

플라톤 왼편으로 너댓 사람 떨어진 곳에 소크라테스가 있다. 다비드의 그림에서처럼 머리가 벗겨져 있으나, 옷은 쑥색이다. 자신의 주장을 일방적으로 강요하기보다는 대화를 유도해 상대가 스스로 진리를 깨닫도록 한 철학자답게 지금 주위 사람들과 열심히 대화를 나누고 있다. 그림 맨 왼쪽, 웃통을 벗고 헐레벌떡 뛰어오는 남자 아래에는 스토아학파의 창시자 제논이 있다. 일찍부터 소질의 조기개발이 중요하다고 주장해온 까닭에 라파엘로는 그가 어린 아이를 안고 있는 모습으로 그렸다. 그 곁에서 판을 읽고 있는 이는 쾌락주의자 에피쿠로스다. 그는 “살아 있을 때는 죽음이 없고 죽었을 때는 우리가 존재하지 않는다. 그러므로 죽음의 공포를 버려라”라고 말한 것으로 유명하다.

그로부터 살짝 빗각으로 아래 쭈그려 앉은 이는 피타고라스 정리로 유명한 피타고라스다. 만물의 근원을 수로 보았기에 지금 열심히 무언가를 계산하고 있다. 피타고라스로부터 오른쪽으로 조금 더 가면 상자에 팔을 괴고 무언가를 끼적이는 사람이 보인다. “만물은 흐른다”고 설파한 헤라클레이토스다. 화가는 미켈란젤로의 얼굴을 따서 그의 얼굴을 그렸다. 선배에 대한 경의의 표시다. 그 오른쪽으로 조금 떨어져 계단에 비스듬히 앉아 있는 노인은 워터하우스의 그림에서 본 바있는 디오게네스다. 자유로운 그의 자세에서 그의 인생관을 엿볼 수 있다.

이제는 그림 오른쪽으로 시선을 돌려보자. 몸을 수그린 채 컴퍼스로 무언가를 측정하는 사람이 보인다. 플라톤의 수학을 기초로 그 이전의 기하학을 집대성한 유클리드다. 그 위쪽 오른편에 녹색 옷을 입고 지팡이를 쥔 노인이 보인다. 낙천적인 기질 때문에 ‘웃는 철학자’라는 별명을 얻은 데모크리토스다. 고대 원자론을 확립해 유물론의 출발점을 제공한 이다. 다시 아래로 내려와 오른쪽 가장자리로 눈길을 돌리면 관객을 바라보는 한 젊은이가 보인다. 이 그림을 그린 라파엘로다. 비록 고대의 현인은 아니지만, 자신도 아테네의 위대한 지성과 상상력을 물려받은 존재라는 자부심을 이렇게 자화상을 그려 넣어 표현했다.

글 이주헌 미술평론가