[아츠앤컬쳐] 제2회 대한민국 오페라 페스티벌이 6월 23일부터 7월 24일까지 예술의전당 오페라극장과 토월극장에서 열렸다. 민간오페라단과 국립오페라단이 함께하는 <대한민국 오페라 페스티벌>은 작년에 이어 올해 두번째로 열렸는데‘ 이것이 오페라다!’라는 주제로 열린 이번 오페라 페스티벌에는 글로리아오페라단(청교도), 베세토오페라단(토스카), 국립오페라단(지크프리트의 검), 호남오페라단(논개), 구미오페라단(메밀꽃 필 무렵) 등 5개 단체가 참여했다.

지난 7월2일부터 6일까지 예술의 전당 오페라극장에 올려진 오페라<토스카>는 국내 오페라관객이 가장 선호하는 작품 중 하나인데 이번 공연은 베세토오페라단의 강화자단장이 직접 연출을 맡으면서 세간의 관심을 불러 일으켰다. 지난 4월에 서울시립오페라단이 공연했던 무대(이학순 제작)를 거의 그대로 옮겨온 <토스카>는 1막의 <테데움>에서 강화자단장의 연출로 새롭게 변화되었고 매우 성공적이었다. 전체 출연진들의 움직임과 연기력에서 그의 섬세하면서도 선이 굵은 연출력을 느낄 수 있었다. 카바라도시역을 맡은 테너 보이다르 니콜로브 (Bojidar Nikolov)가 목이 완쾌되지 않은 상태에서 무대에 오른 사실을 제외한다면 탄탄한 출연진 캐스팅도 그의 연출력과 더불어 작품의 완성도를 높여주었다.

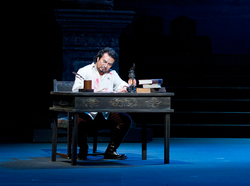

7월 5일 저녁 7시30분, 객석의 조명이 꺼지고 서울필하모닉오케스트라의 긴장감이 넘치는 오케스트라 사운드가 객석으로 흐르면서 오케스트라 피트에서 안젤로티가 무대 위로 등장한다. 무대장면은 성 안드레아 델라 발레 성당안에 있는 아타반티 후작 가문의 전용 예배당. 아타반티 후작부인의 오빠인 안젤로티가 탈옥하여 성당에 숨어들면서 오페라<토스카>는 시작되었다.

이날 출연진 중에서 가장 관심을 받은 성악가는 카바라도시역의 테너 조용갑이었다. 공연 전부터 그는 특이한 이력 때문에 언론의 관심을 받고 있었다. 국내에서는 권투선수로 젊은 시절을 보냈고 음악교육이라곤 전혀 받아보지 못했던 그는 어느 교회목사님의 권유와 후원으로 이탈리아에 건너가 성악을 공부했고 유럽무대에서 드라마틱 테너로 활동을 한 경력의 소유자이다. 베세토오페라단의 오디션에 응시하여 캐스팅이 된 그는 이번 오페라<토스카>에서 유감없이 자신의 진가를 보여주었다. 음색이 부드러우면서도 객석으로 뻗어 나오는 그의 힘 있는 목소리는 관심을 끌기에 충분했다. 음악적인 부분이 좀 더 원숙해진다면 세계무대에서 그의 활동을 기대해도 좋을 테너라고 본다.

토스카역을 맡은 소프라노 크리스티나 피페르노(Cristina Piperno)는 목소리가 최상의 상태는 아니었지만 다이나믹한 소리에 에너지가 넘쳐났고 음악적으로도 충분한 공감대를 형성해 주었다. 스카르피아역의 바리톤 니콜라 미헬레 (Nikola di Michele)는 훤칠한 외모와 세련된 연기, 매력적이고 볼륨있는 소리로 자신의 역할을 잘 소화해냈다. 성당지기역을 맡은 베이스 함석헌은 파워풀한 목소리로 존재감을 느끼게 해주었다. 오페라에서 베이스의 역할이 소프라노나 테너, 바리톤에 비해 많지 않기 때문에 항상 베이스는 관객들의 관심을 끌기가 쉽지 않다. 하지만 이날은 주역들의 존재감이 위협을 느낄 정도로 목소리의 볼륨감이 컸던 점이 오페라의 전체적인 분위기와 조화롭지 못했다. 성량이 큰 목소리보다는 성당지기의 성격을 잘 표현하는 가창력이 요구되었다. 주연은 주연답게, 조연은 조연답게 소리를 내주는 것이 전체 작품의 완성도를 높혀 주기 때문이다.

오페라<토스카>에서 아쉬운 점이 있다면 그것은 알레산드로 파브리치의 지휘였다. 오페라에서는 전체 음악을 끌고 가는 지휘자의 역할이 절대적이다. 국내 오케스트라의 여건 상 많은 리허설을 할 수 없다는 현실을 감안하더라도 오케스트라를 끌고 가기 위해서는 보다 능력있고 경험이 많은 지휘자의 선택이 필요한데, 이번 <토스카>를 지휘한 알레산드로 파브리치(Alessandro fabrizi)는 오케스트라와 연습하는 과정에서 테크닉적으로 오케스트라를 잘 이끌지 못했고 음악의 완성도가 많이 떨어졌는데... 실제 공연에서 일반 관객이 느끼기엔 오케스트라의 연주가 무난해 보였지만 전문가의 입장에서 평가를 한다면 많은 아쉬움을 남긴 연주였다.

1948년에 시작된 한국의 오페라역사가 올해로 64년을 넘어서고 있다. 이러한 역사를 바탕으로 성장한 한국의 오페라계가 ‘대한민국’ 국호를 타이틀로 내걸고 <대한민국오페라페스티벌>을 만들었기 때문에 국립오페라단이나 민간오페라단은 페스티벌의 주제나 작품의 선정, 작품의 완성에 있어서 더 많은 노력을 기울여야 한다. 정부의 지원을 받는 프로그램이기 때문에 더욱 그러하다. 특히 외국성악가나 지휘자를 캐스팅할 때에는 신중에 신중을 기해야 한다. 공연에 참여한 그들에 의해 한국 오페라계에 대한 평가가 해외에서 이루어지기 때문이다.

전동수 아츠앤컬쳐 발행인 / 음악평론가