Funiculì, Funiculà

[아츠앤컬쳐] 푸니쿨리 푸니쿨라(Funiculì, Funiculà)는 1880년 루이지 덴차(Luigi Denza)가 작곡한 나폴리 칸초네이다.

1880년은 영국의 관광 사업가 토머스 쿡(Thomas Cook 1808~1892)이 관광객을 끌어모으기 위하여 나폴리시에서 베수비오 화산 정상까지 오르는 기차(푸니쿨라)를 설치한 해이다. 하지만 사람들은 폼페이를 멸망시켰던 베수비오 화산의 폭발을 두려워하여 아무도 기차를 타려 하지 않았다.

그러자 사람들의 불안을 달래기 위하여 언론인 페피노 투르코(Peppino Turco)가 가사를 기고하고 작곡가 루이지 덴차(Luigi Denza)를 부추겨서 푸니쿨라의 개통을 기념하여 작곡하도록 한 것이 바로 이 곡이다. 곡은 의도한대로 매우 경쾌하면서도 호기심을 자극하고 있다. 후반부의 가사에는 '산은 불을 뿜지만, 네(푸니쿨라)가 달아나면 아무 문제없다'는 내용이 들어있다.

새빨간 불을 뿜는 저기 저 산에 올라가자.

그곳은 지옥같이 무서운 곳 무서워라.

산으로 올라가는 전차타고 누구든지 올라가네.

흐르는 저 연기는 오라고 손짓을 하네.

올라오라 올라오라 저기 저 산에 가자.

푸니쿨리 푸니쿨라 누구나 타는 푸니쿨리 푸니쿨라.

가자 저기 저산에 푸니쿨리 푸니쿨라

이 노래는 덴차의 고향 카스텔람마레 디 스타비아의 퀴사나 호텔에서 처음으로 불려졌다. 또한, 같은 해 피에디그로타 축제에서 투르코와 덴차에 의해 선보였으며 흥겨운 멜로디와 가사로 인해 이탈리아를 넘어 해외에도 퍼져나가며 엄청난 인기를 끌었다. 또한, 노래의 인기에 용기를 내어 푸니쿨라를 타고 많은 사람들이 베수비오에 오르는 바람에 관광사업도 흥했다고 한다. 하지만, 지각이 불안정하여 계속된 화산 폭발로 인해 사고가 나고 많은 인명피해가 생기게 되어 결국 1943년에는 푸니쿨라가 사라지고 말았다.

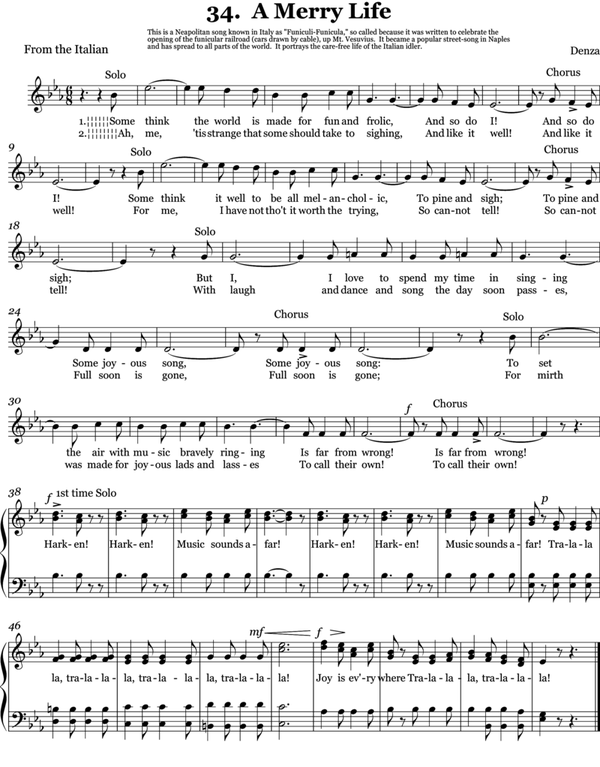

이 악보를 이탈리아의 유명 악보사 카사 리코르디가 출판하여 1년 만에 백만 부 이상 판매했다고 한다. 수십년간 이 노래는 엔리코 카루소, 마리오 란자, 루치아노 파바로티, 안드레아 보첼리, 일 볼로 등 많은 성악가들에 의해 꾸준히 공연되어 왔다.

1960년, 로버트 B.와 리차드 M. 셔먼이 '푸니쿨리 푸니쿨라'의 멜로디에 '꿈의 소년'이라는 제목으로 새로운 영어 가사를 얹었다. 아네트 푸니첼로는 앨범 '이탈리아네트'에 이 노래를 수록하고 싱글로도 발매하였다.

이 노래에 슈트라우스, 림스키코르사코프 등이 관련된 에피소드가 있다.

독일 작곡가 리하르트 슈트라우스는 이 노래가 작곡된 지 6년쯤 후에 이탈리아를 순회하게 되었다. 이 노래를 들은 그는 그것이 나폴리 전통민요인 칸초네라고 생각하여 그것을 그의 작품 '이탈리아에서(Aus Italien)' 4악장 '나폴리인의 생활'에 포함시켰다. 즉각 덴차가 그를 상대로 소송을 제기하여 승소했고, 슈트라우스는 그에게 로열티를 지불해야만 했다고 한다.

또한, 러시아 작곡가 니콜라이 림스키코르사코프도 마찬가지였다. 그도 역시 푸니쿨리를 나폴리 전통민요로 오인해 1907년 작 나폴리탄스카야 페센카(Neapolitanskaya pesenka)에 사용했다고 한다.

그 외에도 코르네티스트 헤르만 벨스테트, 모더니스트 작곡가 Arnold Schoenberg 등 많은 이들에 의해 인용 편곡되어 알려졌다.

1933년, 아서 필즈와 프레드 홀은 '푸니쿨리 푸니쿨라'의 패러디 'My High Silk Hat'을 출판했으며, 1964년, 노래 패러디스트 앨런 셔먼은 그의 앨범 'For Swingin' Livers Only!'에 이 멜로디를 사용한 'America's a Nice Italian Name'을 수록했다.

시작에는 엔리코 카루소, 마리오 란자, 루치아노 파바로티가 부르는 등 클래식화 하여 신나는 나폴리 칸초네였으나 디즈니만화 '미키와 콩나무', '스파이더맨 2'의 OST, 일본의 만화와 동요, 광고 배경음악 등에서 가리지 않고 곡을 사용하여 마음대로 개사하여 부르는 처지가 되어버렸다.

노래의 동기가 된 푸니쿨라는 잠시 흥행하고 사라졌지만, 노래는 아직도 전 세계적으로 널리 흥행하고 있다. 푸니쿨라는 너무나 흥겨운 곡이라 기분을 즐겁게 전환시키기도 하지만, 그 유명세로 인해 훼손에 가까운 번안곡이 양산되어 시달리는 점에서는 안타깝기도 하다.

글 전예원 기자