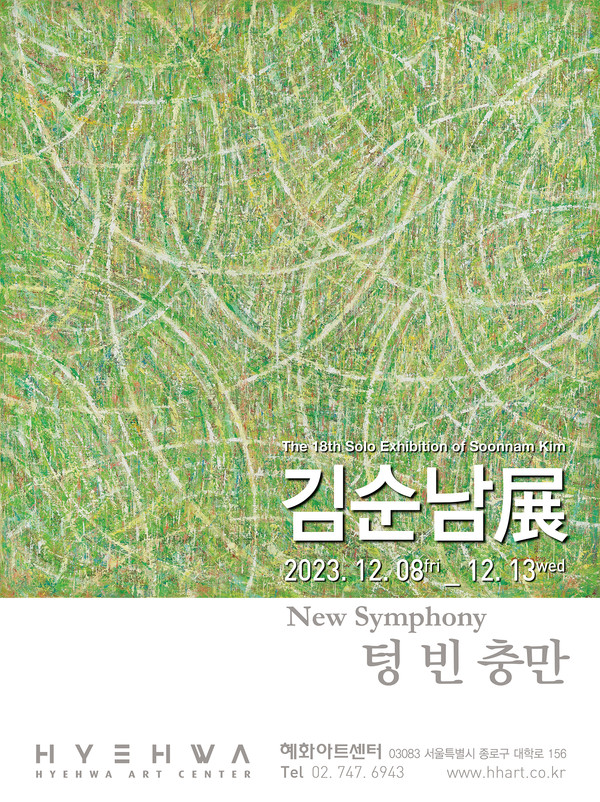

[아츠앤컬쳐] 화엄의 심포니를 그리다

화엄의 장엄한 세계는 가히 인간의 속 좁은 상상력으로 어림도 잡지 못한다. 겨우 언어를 수습해 미흡하게 말하자면, 광활한 우중의 크기면서 온갖 것들이 조화로움 속에 제자리에 앉아있는 모습이다. 그래서 불교의 만다라로 재현한 세계는 평정과 숱한 것들의 적절함이다. 이 평정과 적절함을 반영한 (서양의) 음악이 '심포니'와 유사하다. 격동 속에서도 질서를 찾고, 안정 속에서도 그 역동의 힘을 발휘하는 소리는 우주의 질서를 닮아가려 한다. 만다라의 세계가 시각적인 구현이라면, 심포니는 청각적 완성이다. 이 둘을 합치면, 아니 합쳐질 수만 있다면... 금상첨화라 하겠다.

작가가 처음 그린 유화 그림이 두 승려가 산을 타는 장면을 재현한 것이었다. 아직 미술의 제도적 영향을 받지 않았던 마음과 손은 자유롭게 그리고 결핍을 정성으로 메웠다. 그렇게 시작한 회화는 시나브로 추상의 영역으로 넘어갔다. 추상의 필요성은 작가 스스로에게서 불거졌다. 구상적인 차원에서는 해갈되지 않은 근원적인 것들이 아우성쳤다. 작가의 마음 깊은 곳에서부터, 아쉬움과 안타까움이 뭉쳐서 나왔다. 그러다 작가는 불교의 세계관에서 단초를 찾았고, 칸딘스키에게서 방법론을 터득하게 되었다.

칸딘스키가 만난 부처

칸딘스키는 회화의 조형요소인 점, 선, 면 등으로 비재현적 형상성을 발견한 최초의 화가다. 그래서 추상미술의 아버지로 추앙된다. 근원적인 양태에서 아름다움의 요소를 발견한 화가는 회화가 음악과 친족관계가 될 수 있음도 알았다. 선율과 음계 그리고 박자 등으로 구성되는 음악은 그 요소만으로도 세계와 감성을 표현하는 데에 부족함이 없었다. 그것을 회화에서도 활용하고자 했던 이가 칸딘스키였다. 따져보면, 음악의 직감적 세계관은 멀리 피타고라스까지 소급되는 역사를 지녔다. 놀랍게도 불교의 세계관도 수와 음과 밀접한 관계를 맺고 있다. 그것의 시각적 발현이 '만다라'다. 등장하는 부처와 보살의 위치와 수를 헤아려보면, 그것이 얼마나 수학과 음악적 체계에서 조율된 것인가를 순식간에 알아차릴 수 있다.

김순남 작가는 칸딘스키에서 부처의 세계를 보았고, 동시에 불교에서 칸딘스키와의 친밀성을 찾았다. 그가 '뉴 심포니'라 명명한 작품과 시리즈는 그래서 추상과 불교의 세계관이 교집합을 이루는 영역에 자리 잡았음을 암시한다. ...(중략)...

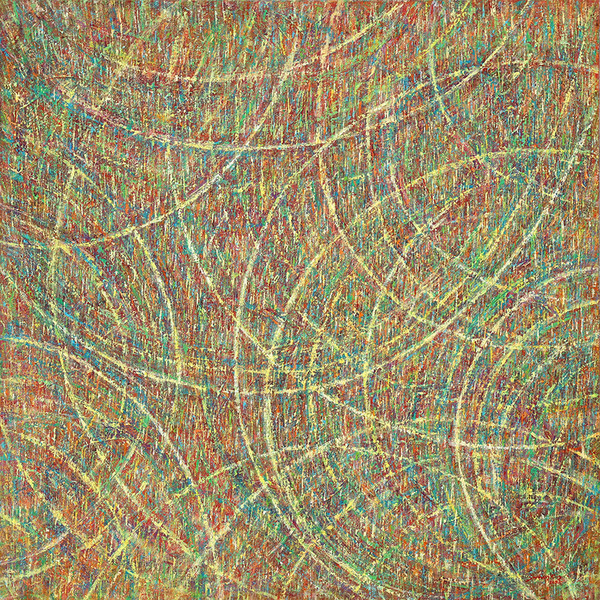

불확실하고 예측불허하며, 동시에 혼란스러운 세상은 온갖 방향성 없는 충돌과 혼동으로 가득하다. 화엄에 입각한 작가는 그런 세상을 큰 선으로 나누고 가르고 정리한다. 그렇게 갈등하던 작은 세계들과 물질들과 의식들은 서로에게 보족적인 관계를 이루고, 그런 안정 위에 더해진 포물선들은 안정된 세상의 리듬으로 화합의 상태를 만든다.

글 : 김정락(미술평론)

<작가노트>

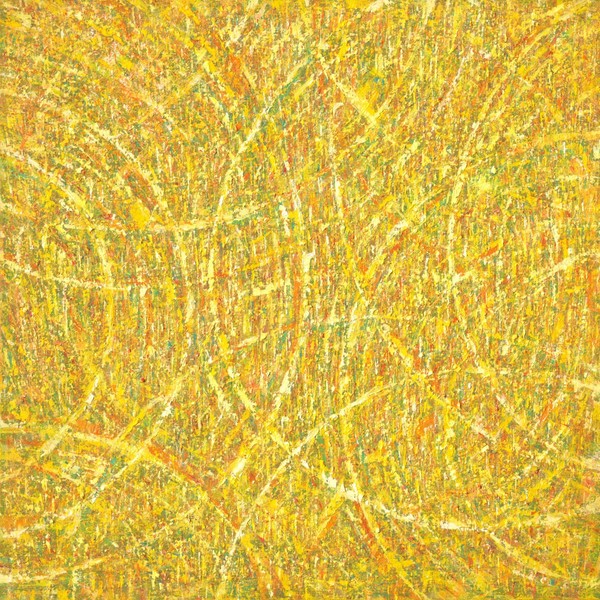

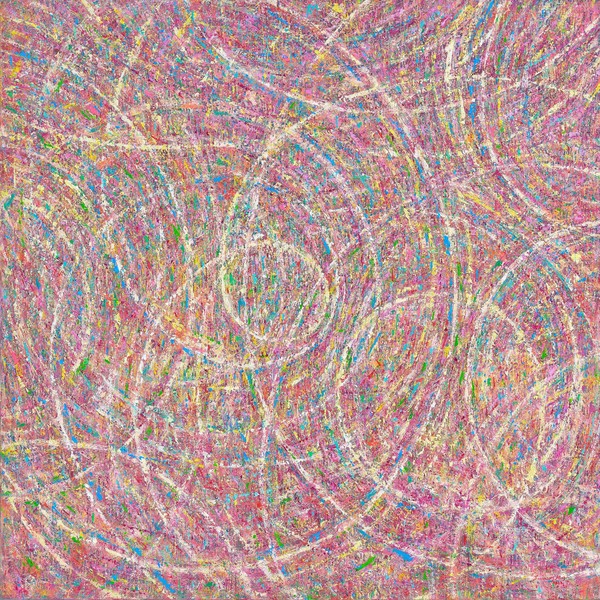

“삶은 무엇인가? 죽음이란 무엇인가?”라는 나의 화두는 깊어만 갔고, 10여 년 전부터 그것에 대한 답을 불교에서 찾아가게 되었다. 불교공부(수행)의 목표는 “윤회로부터 벗어나는 것”이라고 하는데, 나에게는 그 말이 마음에 깊이 와 닿는다. 물질적 현상의 원인과 결과에 의해서 생로병사를 돌고 도는 것이 삶이라 생각되기 때문이다. 만물은 끊임없이 변화하므로 무상(無常)하며, 그러므로 무상(無像)이고 무아(無我)이다. 다시 말해, 변화하지 않는 실체란 존재하지 않는 것이며, 존재하는 것은 궁극에는 우주의 원소로 되돌아간다. 이러한 사유가 반영된 나의 작품이 <뉴심포니시리즈>다.

이 작품들은 내가 독일에 살고 있었던 2018년부터 시작되었는데, 이전의 작품들과는 달리, 면과 형의 조형요소를 배제하고 좀 더 단순화된 점, 선, 색의 세 가지 요소만으로 캔버스에 팔레트나이프로 액션페인팅한 것이다. 재료는 주로 유화물감을 사용하였으며, 수많은 색의 선들과 점들로 가득 채움으로써 교향곡(Symphony)에서 느낄 수 있는 조화로우면서도 복잡미묘한 선율과 음파로 가득 찬 화면을 구성하고자 한 것이다. 그것은 유한하게 존재하는 것들에 대한 집착을 내려놓으려는 나의 사색과 수행을 반영한 몸짓이며, 오직 조화로운 기운의 충만함을 시각적으로 표현해보려는 예술적 행위이다.

우주를 구성하는 물질의 원소들은 끊임없이 돌고 있는 전자들의 파동으로 가득 차있다고 한다. 그렇다면, 우리가 윤회를 한다는 것은 색수상행식(色受想行識)의 순환, 즉 ‘(물질=파동) => 마음 에너지(심파) => (파동=물질)의 순환’이라고 생각된다. 사후세계를 포함한 우주의 실상에 대해서는 많은 연구가 진행되고 있으니 그 정확한 답은 내리지 않더라도, 나는 의식과 무의식이 교차되는 순간들을 관조하며 우주의 밝은 기운과 하나가 되는 수행자가 되려한다. 오직 조화로운 기운만이 유의미한 선(善)이 아닐까 생각한다.

Artist 김순남 / Soonnam Kim

2020 - 현재 한국미협 회원, G-art 회원

2004 - 2006 Pen and Brush, Inc. 이사, 뉴욕

2011 - 2013 미주한국문화재단 부회장, 뉴욕

2004-2013 겸임교수, 미국 뉴저지 주립대학교 (Kean University) 예술대학 미술학과

2003 MBA Pace University, 뉴욕

1998 MFA 순수회화 석사 졸업, 뉴저지 주립대학교 New Jersey City University

1995 BFA 서양화 학사 졸업, 국립창원대학교

개인전 18회, 주요 초대 그룹전 및 아트페어 90회 이상.