[아츠앤컬쳐] E.T.A. 호프만이라는 필명으로 알려져 있는 에른스트 테오도어 아마데우스 호프만(Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776~1822)은 그림과 음악에 뛰어났으나 원래 직업은 대법원 판사였다. 그는 낮에는 베를린에서 법률가로서 활동하고, 해가 지면 술집에 앉아 친구들과 술과 함께 문학을 논하던, 독일 후기 낭만주의 작가이자 작곡가인 소위 ‘엄친아’였다. E.T.A. 호프만의 소설 중에는 공상적이며 마법적인 기괴한 것들이 많았는데, 이러한 소설풍은 에드가 앨런 포(Edgar Allan Poe)에게 영향을 주었다고 한다. 대표적인 작품으로 단편 《호두까기 인형과 생쥐 왕(Nußknacker und Mausekönig)》, 《칼로 풍의 환상곡(Fantasiestücke in Callots Manier)》 등이 있다.

특히, 《호두까기 인형과 생쥐 왕》은 E.T.A. 호프만이 친구의 아이들을 위해 쓴 이야기로, 등장인물인 프리츠(Fritz)와 마리(Marie)도 실제 그 남매의 이름이다. E.T.A. 호프만은 이 작품을 1816년 《어린이 동화》에 담아 출간했다가, 1819년 다시 그의 단편집 《세라피온 형제들》에 실었다. 본래 제목보다는 차이코프스키(Tchaikovsky)의 발레극 《호두까기 인형(영어: The Nutcracker, 러시아어: Щелкунчик)》이 유명해지면서, ‘호두까기 인형’이라는 제목으로 더 많이 알려지게 되었다.

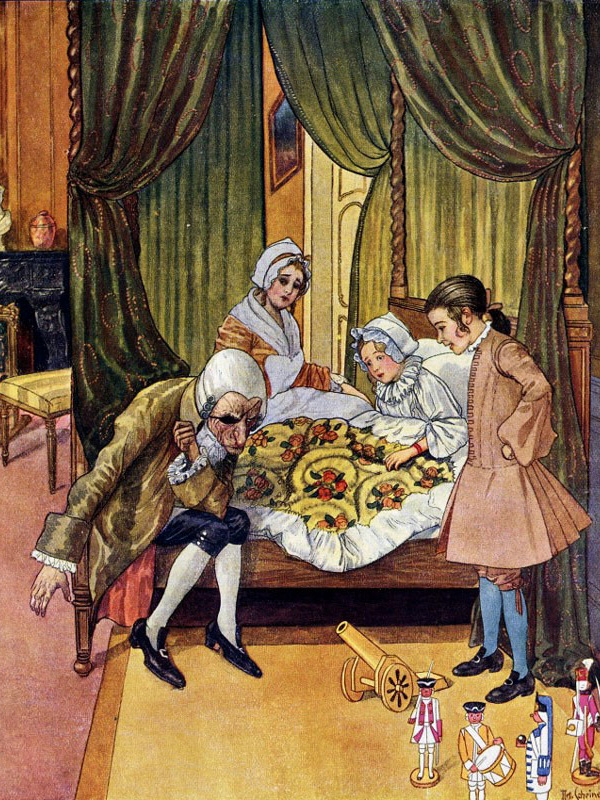

마리는 어느 크리스마스에 드로셀마이어(Drosselmeyer) 아저씨로부터 호두까기 인형을 선물 받는다. 하지만 오빠 프리츠가 인형을 망가뜨리고, 마리는 다친 인형을 정성껏 돌봐준다. 모두가 잠든 시간, 시계 종소리가 울리자 갑자기 생쥐 떼가 나타나 마리에게 달려들고, 호두까기 인형과 장난감들이 생쥐 떼와 전투를 벌인다. 마리가 간밤에 벌어진 일을 이야기하자 드로셀마이어 아저씨는 호두까기 인형의 전설을 들려주기로 한다. 옛날 어느 왕의 잔치에 생쥐들이 나타나 음식을 모두 먹어버리자, 왕은 그 생쥐들을 모두 없애버린다.

이에 화가 난 생쥐 여왕은 공주의 얼굴을 물어 흉측하게 만들고, 크라카툭 호두(Nut Crackatook)를 먹어야 저주가 풀리도록 하였다. 한 청년이 그 호두를 깨물어 공주에게 건네자 공주는 다시 예전 모습으로 돌아왔고, 그 저주는 생쥐 여왕에게로 옮겨가게 된다. 이를 본 생쥐 왕은 그 청년을 못생긴 호두까기 인형으로 만들어 버리고, 사랑을 받아야만 저주에서 풀리도록 했다는 것이다. 며칠 뒤, 호두까기 인형은 마리가 준 칼로 머리 일곱 달린 생쥐 왕을 물리치고 마리를 인형의 나라로 초대한다. 그곳에서 함께 시간을 보내며 마리는 호두까기 인형을 사랑하게 되었으나, 정신을 차려보니 마리가 있는 곳은 인형의 나라가 아닌 그녀의 방이었다.

그 순간 드로셀마이어 아저씨가 조카와 함께 그녀를 찾아오고, 조카는 마리에게 그녀의 사랑이 자신의 저주를 풀어주었다고 이야기한다. 그가 바로 못생긴 호두까기 인형의 모습으로 있었던 인형 나라의 왕자였던 것이다. 마리는 그의 청혼을 받아들이고, 인형의 나라에서 왕자와 함께 행복하게 산다.

왕의 잔치에 생쥐들이 나타나 갑자기 음식들을 모두 먹어 치운 행동이 이 모든 이야기와 저주들의 발단이 된다. 혹시 음식값을 지불할 의사도 없이 음식점에서 가서 음식을 시켜 먹고 나온다면 어떻게 될까? 최근 다음과 같은 사건이 있었다. A는 처음부터 무전취식(無錢取食)할 생각으로 서울 강남 소재의 치킨집에 들어가서 치킨과 맥주를 주문하여 먹은 다음, 치킨집 주인이 잠시 한눈을 파는 틈을 타 도망치다가 결국 붙잡혔다. 이 경우에는 처음부터 치킨과 맥주 제공에 대한 대금을 지급할 의사나 능력이 없었기 때문에 형법상의 사기죄에 해당할 수 있다.

사기죄(형법 제347조)는 타인을 기망하여 착오에 빠뜨리고 그 처분 행위를 유발하여 재물을 교부받거나 재산상 이익을 얻음으로써 성립하는 것으로서, 기망, 착오, 재산적 처분행위 사이에 인과관계가 있어야 한다(대법원 2000.6.27. 선고 2000도1155판결 등 참조). 어떠한 행위가 타인을 착오에 빠지게 한 기망행위에 해당하는지 및 그러한 기망행위와 재산적 처분행위 사이에 인과관계가 있는지 여부는 거래의 상황, 상대방의 지식, 성격, 경험, 직업 등 행위 당시의 구체적 사정을 고려하여 일반적·객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1988.3.8. 선고 87도1872판결 등 참조). 또한 이러한 기망행위에 대한 고의로서 편취의 범의는, 피고인이 자백하지 아니하는 한, 범행 전후의 피고인의 재력, 환경, 범행의 내용, 거래의 이행과정, 피해자와의 관계 등과 같은 객관적인 사정을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 1996.3.26. 선고 95도 3034판결 참조).

그리고 위와 같은 요건들을 갖추어 사기죄가 성립하는지 여부는 그 행위 당시를 기준으로 판단하여야 하므로, 음식을 주문하고 이를 시켜서 먹는 당시부터 음식값을 변제할 의사와 능력이 없었다면 사기죄가 될 수 있는 반면, 음식값을 변제할 의사와 능력을 갖추고 있었다고 판단된다면 비록 그 후에 음식값을 지불하지 않았다고 하더라도 이는 민사상의 채무불이행에 불과하고 형사상 사기죄는 성립하지 않게 된다는 법리가 만들어지게 된다. 물론 이러한 상황을 민사상의 채무불이행이라고만 보고, 형법에 따라 처벌하지 않는 것은 너무 관대하다고 볼 수도 있다. 다만, 이러한 행위는 형법상 사기죄가 되는 것은 아니더라도 경범죄처벌법으로는 처벌이 가능하다. 경범죄처벌법에는 ‘다른 사람이 파는 음식을 먹고 정당한 이유 없이 제값을 치르지 아니한 사람’에 해당하면 10만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료(科料)의 형으로 처벌한다고 규정하고 있다.

한편, 소액에 대한 무전취식은 사기죄에 해당하더라도 10년 ‘이하’의 징역 또는 2천만원 ‘이하’의 벌금에 처한다는 처벌 규정에 따라 대부분 크지 않은 금액의 벌금형에 처해지는 경우가 많다. 이 때문에 국민 정서와는 맞지 않는다는 의견도 일부 존재한다. 이와 같이 무전취식이 사기죄로 인정되더라도 그 처벌이 약하다는 점을 노리고 상습적으로 식당 및 술집에서 무전취식을 하던 일당이 있었는데, 결국 사기 혐의로 기소되어 징역형에 처해지기도 했다. 다음과 같은 사건들도 있었다. B씨는 서울의 술집 등에서 위스키 등 고가의 술과 안주를 먹고 600여만 원의 돈을 내지 않았다. 이후 B씨는 다시 두 달간 범행을 저질렀고 사기 혐의로 재판에 회부되었다. C씨는 6개월간 12차례에 걸쳐 경기 일대의 음식점과 찜질방 등을 돌아다니며 500여만 원의 돈을 떼먹었다. C씨는 무전취식으로 벌금형, 징역형 등을 선고받았었지만, 무전취식이 소액일 경우 징역형이더라도 집행유예를 선고받아 실제로는 교도소에 가지 않을 수 있는 점을 노려 범행을 반복하였다. 결국 법원은 B씨에게 징역 1년, C씨에게 징역 1년 2월을 각 선고하였다(집행유예기간은 없었다).

글 | 이재훈

문화 칼럼니스트, 변호사, 한국과학기술기획평가원 부연구위원, 로보어드바이저 스타트업 ‘파운트’ 자문

www.fount.co