고영희의 컬러 오브 아프리카

[아츠앤컬쳐] 목에 원형의 고리를 끼고 현란한 색감의 의상을 입은 아프리카인의 모습을 많이 보았을 것이다. 이들은 기하학적 문양으로 외벽을 장식한 집에 살고 있는 은데벨레족으로 트란스발에 살고 있는 줄루족의 한지족이며 현지에서는 마폭하(Mapogga)라고 불리기도 한다. 이들은 오래 세월 트란스발 주에서 소토족과 어울려 살았기 때문에 문화와 언어가 비슷하고 많이 닮았다.

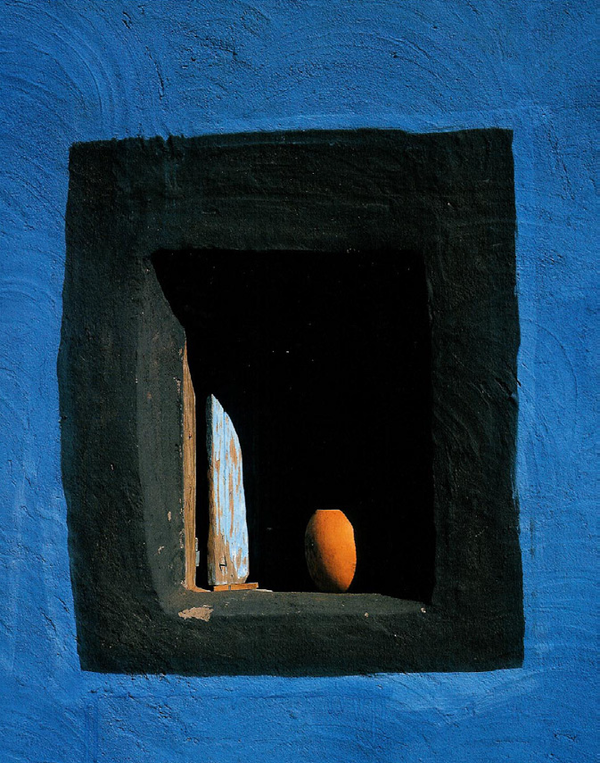

지금은 남북으로 나누어진 은데벨레족의 전통의식은 응구니족과 줄루족에서 유래되었고 일부는 소토족의 영향을 받기도 했다. 이들은 소똥과 진흙으로 지어진 그들 전통가옥 내·외부 벽과 담에 원색의 색들로 그림을 그리는데 문양은 주로 지그재그(Zigzag)형과 산 모양, 그 두 가지를 배합해서 과감하면서 다양한 패턴을 주로 그리고 있다.

이들이 그림을 그리는 재료는 그들이 직접 만든 자연염료로 색을 칠하는데 흑·백·회색을 주조 색으로 사용하고 적·녹·황·청색 등을 적절히 배치해서 화려함을 더한다. 400년 전부터 그림을 그리기 시작한 은데벨레족이 그림을 그리기 시작한 이유는 곳곳에 흩어져 사는 부족들 간에 같은 동족임을 알리기 위해서였다.

은데벨레족 남자아이들은 최초로 몽정을 하고 나면 마을에서 떨어진 숲 속에서 며칠을 보내는 성인식을 하는데 이때 낮에는 아무것도 먹지 않고 밤에만 음식을 먹어야 하고 그러고 나서 몸을 씻는 행위를 하는데 이 행위는 유년시절과의 단절을 의미한다. 이 성인식을 통해 소년들은 어른이 되기 위한 준비를 하고 며칠을 고통스러운 과정을 견디고 나면 마을 청년들이 막대로 서너 번을 내리치고 상고마가 준비한 전통약이 섞인 음식을 먹는다.

소년들이 마을에서 떨어진 외딴곳에 가서 그들의 전통 풍습을 익히고 성인식을 치르고 결속력을 다지고 돌아올 때쯤 마을의 여인들은 그들이 사는 집 외벽에 아름다운 빛깔들로 색을 칠하고 그림을 그리는데 꽃, 뱀, 새 그리고 작은 동물을 넣은 기하학적인 문양을 주로 그리고 요즘은 알파벳과 숫자, 빌딩, 비행기 등도 그린다.

은데벨레족은 벽화와 비슷한 패턴의 색채로 된 장신구와 구슬옷을 입는다. 기하학적인 이 패턴들은 각 가정마다 독창적인 형태와 디자인, 색을 지니고 있는데 이는 할머니가 어머니에게 어머니가 딸에게 그들만의 특별한 이미지를 전수해주고 있기 때문이다. 마을의 부족장이 외벽에 그림을 그리기 시작하면 다른 집들도 외벽에 그림을 그리게 되는데 여자들만이 그림을 그릴 수 있고 집에서 가장 어린 여자아이가 기본이 되는 여러 가지 형태를 넣은 박스에서 그날 그려질 기본 형태를 뽑게 된다. 이렇게 새로운 모습으로 단장을 한 새집에서 여인들은 혹독하고 어려운 시간들을 이겨내고 성인식을 끝마치고 어른이 되어 돌아오는 아들들을 맞이한다.

은데벨레족의 문양은 세계 미술계에서도 인정을 받고 있고 특히 이들의 독특한 디자인은 패션업계에서 큰 주목을 받고 있다. 독특한 색감과 무늬로 유명한 베네통도 이곳에 디자이너들을 보내 연구하도록 했고, BMW에서도 이들의 패턴을 응용해 특별한 자동차를 제작하기도 했다. 이들의 단순화한 기하학적 문양들은 수적 법칙에 의해 생겨난 형 강한 질서를 가져 규칙적이고 단순하며 명쾌한 조형적 감정을 유발한다. 그래서 북미, 유럽 작가들과 디자인계가 주목하고 있는지도 모르겠다. 은데벨레족은 주변의 호전적인 줄루족들과 ‘창’이나 ‘칼’로 맞서지 않고 ‘색’으로 그들을 막아냈다. 어쩌면 무력보다 예술 ‘색’이 가진 힘이 지금의 그들을 지켜낸 것이 아닌가 하는생각이 든다.

그들은 오늘도 이야기하고 있다. ‘시코나 시코나’. 색과 함께하는 우리는 행복하다고.

글 | 고영희 아트 디렉터, 사진작가

아프리카 문화 예술 교류의 통로 역할을 하고 있으며, KBS 라디오 통신원, 예술가를 꿈꾸는 아프리카의 빈민촌 아이들을 돕는 레인보우프로젝트를 진행하고 있다.