[아츠앤컬쳐] 다수의 오페라에서 남자 주인공은 테너가 맡는다. 일반적인 남자의 목소리는 낮은 음역에 형성되어 있으니 고음을 내는 소수의 남자 성악가들은 특별한 존재다. 오페라 장르가 어느 정도 자리 잡은 이후부터 오페라 공연에는 반드시 오케스트라가 함께 했으니, 100개에 육박하는 악기 소리를 뚫고 힘찬 고음을 낼 수 있는 성악가는 오페라 공연의 필수요소였다. 예나 지금이나 관객들에게 감동을 줄 수 있는 것은 아무래도 쩌렁쩌렁한 고음일 것이다. 많은 성악가가 이러한 고음을 만들기 위해 짧게는 10년, 길게는 20년의 세월을 투자한다. 그러나 모두에게 성공이 보장된 것은 아닌지라 그 인고의 시간이 종종 도박과 같다는 생각이 들기도 한다.

테너라는 남성 히어로들을 처음 오페라에 사용한 작곡가는 헨델이라고 할 수 있는데, 헨델 시대에 고음은 대부분이 파리넬리 같은, 카스트라토라 부르던거세 테너가 주름잡고 있었고, 남자 성악가들은 낮은 음역을 내는 배역을 맡는 것이 보편적인 일이었다. 그런데 점차 카스트라토들의 발성이 일반 남성 성악가들의 발성법에 영향을 미치면서 강한 소리를 만들어 내는 남성 고음 성악가, 즉 테너가 하나둘 생기기 시작했다. 그리고 마침내 오페라 속 당당한 테너 주역이 생기기 시작했는데 바로 헨델의 오페라부터다.

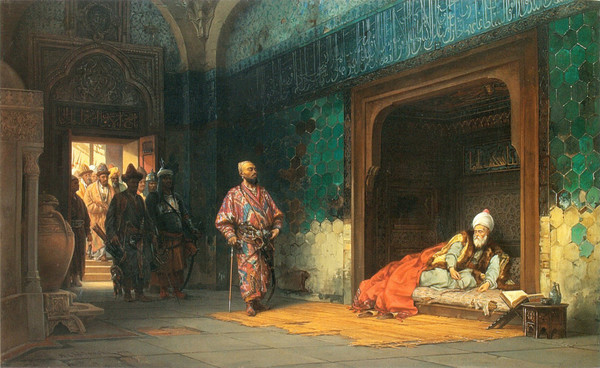

<리날도(Rinaldo, 1711)> 와 <줄리오 체사레( Giulio Cesare,1724)>에 이어 헨델이 영국에서 성공시킨 세 번째 오페라 <타메를라노(Tamerlano,1724)>는 헨델의 오페라 중에서 가장 드라마틱하고 강렬한 작품인데, 이 오페라에서 카스트라토 안드레아 파치니(Andrea Pacini)가 맡은 주인공 ‘타메를라노’의 라이벌 역할인 오스만 제국의 왕 바쟈제를 이탈리아 출신 테너 프란체스코 보로시니(Francesco Borosini)가 맡아 성공적으로 소화했다. 그는 비엔나 황실 가수로서도 유명한 성악가였다. 아고스티노 피오베네(Agostino Piovene)가 쓴 3막짜리 대본을 가지고 비발디 역시 오페라 <바쟈제(Bajazet*,1735)>를 작곡했는데 이탈리아 베로나에서 카니발 시기에 공연되었다. 반면 비발디는 헨델처럼 과감하게 테너를 주역으로 기용하지는 못했다.

피오베네의 대본은 역사 속 동쪽에서 나타나 유럽을 공포 속으로 몰아넣었던 전쟁에서 영감을 받아 만들어진 이야기를 바탕으로 한다. 말을 타고 빠르게 이동 가능했던 몽골의 확장은 극동 아시아뿐 아니라 서쪽 끝 유럽에게는 마치 듣도 보도 못한 에일리언의 침공과도 같았을 것이다. 그러나 이보다 먼저오스만제국과의 전쟁으로 이미 겁을 먹을 대로 먹었던 유럽인들에게 몽골의 침공은 어쩌면 다행이었다. 오스만제국의 유럽 침략은 몽골이 멈춘 셈이었는데, 몽골이 가장 먼저 덮친 곳이 바로 오스만제국의 영토였기 때문이다.

바쟈제는 일반인들에게는 오스만제국의 바예지드 1세라는 이름으로 더 익숙하다. 오스만제국이 동로마(비잔틴)제국 콘스탄티노플을 포위 압박(1395)하자, 비잔틴제국의 마누엘 2세의 요청에 응답한 헝가리 지기스문트 황제를 중심으로 뭉친 십자군과의 전쟁 중 투르크의 본거지 니코폴리스 전투(1396)에서 결국 바예지드 1세가 대승을 거두면서 언제 쳐들어올지 모르는 투르크의 위협에 유럽은 공포에 떨게 되었다. 하지만 현 터키 지방의 정착민들이었던 아나톨리아인들은 오스만제국의 위협을 느껴, 몽고로부터와 근처에 정착한 티무르에게 도움을 요청하고 바예지드 1세와 전쟁을 벌인다. 오스만제국은 1402년 앙카라전투에서 티무르에게 대패하고 바예지드 1세는 전쟁 포로로 잡힌다. 티무르는 적국의 수장을 정중히 대접했지만 1403년 바예지드 1세는 감옥에서 병사한다.** 한편 티무르는 전쟁 중의 부상으로 다리가 온전치 못했는데 그래서 붙은 별명이 “티무르 렝”이었다. 직역하면 ‘절름발이 티무르’. 한마디로 뒷담화에나 사용되던 별칭이 서양으로 건너가 영국에서는 시인 에드거 앨런 포에 의해 시집 <테멀레인 (Temerlane,1827)>으로 출판되었고, 이탈리아에서는 헨델의 오페라 <타메를라노(Tamerlano)> 등으로 불리게 되었다.

<타메를라노>의 줄거리는 역시 고리타분한 역사나 정치보다는 사랑 이야기다. 그것도 사랑과 전쟁급 막장 스토리다. 오스만 제국과의 전쟁에서 승리한 타메를라노는 제국의 왕 바쟈제의 딸 아스테리아를 보고 첫눈에 반해, 이미 결혼을 약속한 자신의 약혼녀 이레네를 그리스 연합군 왕자 안드로니쿠스와 결혼시키고 자신은 아스테리아와 결혼하려고 하는 얼토당토않은 계획을 꾸민다. 타메를라노는 아스테리아를 시종으로 만들어 자기 곁에 두지만, 그녀는 타메를라노의 구애에 격렬히 저항하여 결국 아버지와 함께 사형을 선고받는다. 아스테리아는 아버지 바쟈제와 함께 자살을 시도하지만 계획은 실패로 돌아가고 바쟈제만 죽어가며 타메를라노에게 저주를 퍼붓는다. 아스테리아는 끝까지 저항하며 절대 자신을 소유할 수 없다고 차라리 죽여달라 호소한다. 이런 아스테리아를 돕고자 안드로니쿠스와 이레네가 진심 어린 간청을 하자 타메를라노는 마음을 바꿔 모두를 용서하고는, 이레네와 함께 사랑의 듀엣을 부르고 ‘사랑의 힘은 어둠 속에서 빛을 구한다’는 내용의 합창이 울려 퍼지며 막이 내린다.

티무르 황제는 살아서 전쟁에 한 번도 패한 일이 없었고 항복한 주민들마저 학살하는 공포의 대상이었지만 결국 죽음을 피할 수 없었던 나약한 인간이었다. 그의 관은 검은 돌로 제작되었고 ‘내가 무덤에서 나올 때 커다란 재앙이 일어날 것이다’라고 씌어있는데, 소련 정부 조사를 통해 1941년 6월 19일 관이 열리고 관의 주인이 티무르 렝(절름발이 티무르)이라는 사실이 확인되었다. 신기하게도 관 개봉 3일 후 독일의 소련 침공이 시작되어 두려움을 느낀 정부는 관뚜껑을 납땜질까지 하고는 다시는 열지 않았다고 한다.

오페라의 역사는 전쟁의 역사와 비슷해서 깜짝 스타가 등장해서 급 세대교체를 해버리곤 한다. 한때 오페라 무대 위의 절대 강자 카스트라토에 대항할만한 강력한 캐릭터를 가진 테너 주역의 출현이 헨델의 오페라 <타메를라노>를 통해 이루어진 이후 수요와 공급의 법칙은 그 후로 21세기까지 줄곧 테너의 편이 되었다. 오죽하면 “테너는 굶지 않는다.”라는 말이 있을 정도다. 가끔 필자도 테너의 성대를 내 목에 바꿔 끼우고 싶다는 생각이 들 때가 있다. 그러고 보면 헨델은 확실히 테너들에게는 생계를 이어가게 해준 생명의 은인이라고 할 수 있겠다.

*동시에 Il Tamerlano로 불린다.

**자살설과 살해설도 동시에 있다.

글 | 신금호

'오페라로 사치하라' 저자, 성악가, 오페라 연출가, M cultures 대표

서울대학교 음악대학 졸업, 영국 왕립음악원(RSAMD) 오페라 석사, 영국 왕립음악대학(RNCM) 성악 석사

www.mcultures.com