[아츠앤컬쳐] 정릉은 1395년 조선 개국 후 4년만에 죽은 태조의 두 번째 부인 신덕왕후 강씨의 능이다. 태조는 자신을 도와 조선을 건국하기까지 큰 역할을 했던 강씨를 각별히 여겼던지라 강씨의 능을 자신이 머무는 궁 가까이 취현방(현재 서울 중구 정동 영국대사관 자리)에 조성하였다. 태조는 신덕왕후의 능찰 흥천사를 1397년 170여 칸의 대가람으로 조성한 후, 흥천사에서 명복을 비는 종소리가 들린 이후에야 수라를 들었다고 한다. 현재 정동이라는 동 이름도 정릉이 있던 자리라는 뜻에서 연유한다.

태종 이방원은 조선 개국에 공이 큰 자신이 공신에 들지 못하고, 신덕왕후의 친자인 방석이 자기 대신 세자에 책봉되자, 불만을 품고 있다가 왕후가 사망한 뒤 왕자의 난을 일으켜 방석, 방번 형제와 정적들을 제거하고 왕좌에까지 오른다. 태종은 먼저 정릉의 규모를 대폭 축소시켰고, 3년 후에는 도성 밖 산기슭으로 이장하고, 봉분을 없애고 석인도 땅에 묻어버렸다.

이어 광통교 흙다리가 비에 무너지자 병풍석을 해체하여 돌다리 복구에 사용하여, 신덕왕후의 위엄을 상징하던 돌들이 사람들의 발에 밟히게 하고, 심지어 거꾸로 놓기도 했다.

![서울 조선 신덕왕후 정릉 전경, [한국민족문화대백과사전]](https://cdn.artsnculture.com/news/photo/202408/5720_19171_2910.jpg)

하지만, 18대 현종 때 정릉은 왕릉으로 인정받아 정자각과 재실이 마련되고 주변도 정비되었다. 원래 왕릉의 참도(參道)는 곧은 형태이나, 정릉의 참도는 ㄱ자로 꺾여있는데, 이는 태종이 신덕왕후를 지독히 미워했기 때문이라고도 하지만 실제로는 지형적인 문제도 있다고 한다. 정릉의 문인석과 양, 말과 함께 사각 장명등은 조선시대 초에 조성된 가장 오래된 성물이다. 흥천사는 정릉 근처로 옮겨 신흥사라고 하였다.

흥천사는 세종의 명을 받은 신미대사가 한글 창제를 도왔다는 얘기가 전해 내려오는 사찰이기도 하다. 세종은 1420년 태종의 비 원경왕후 천도제에서 학승 신미대사와 만나 당대 최고의 범어 전문가였던 그의 재능을 알아보았고, 대사는 세종을 도와 훈민정음 28자를 창제하는 데 혁혁한 공을 세웠다고 한다.

흥천사는 창건 이후 정릉이 지금의 위치로 옮겨가며 원찰의 지위를 잃기도 했다. 조선왕조실록을 보면, 연산군 때와 중종 5년 3월에 두 번이나 사림과 유생들이 사찰에 불을 질러 폐사가 된 적도 있었다.

이러한 아픔을 겪었지만 이후 두 차례 자리를 옮겨 지금의 위치에 재건되었다. 고종 때인 1865년 흥선대원군의 지원으로 흥천사라는 이름을 되찾고 대방 건물이 들어서며 조선왕실의 사찰로 거듭났다.

철종 4년 1853년에 중수된 주불전인 극락보전은 흥천사에서 가장 오래된 전각인데, 화려한 꽃살문과 두 기둥 위 용머리 장식으로 조선 후기 건축의 대표적 특징을 보인다. 특히 극락보전에는 여느 사찰과 달리 목조여래아미타불. 대세지보살과 금동천수관세음보살이 크기가 다르면서도 함께 모셔져 있다.

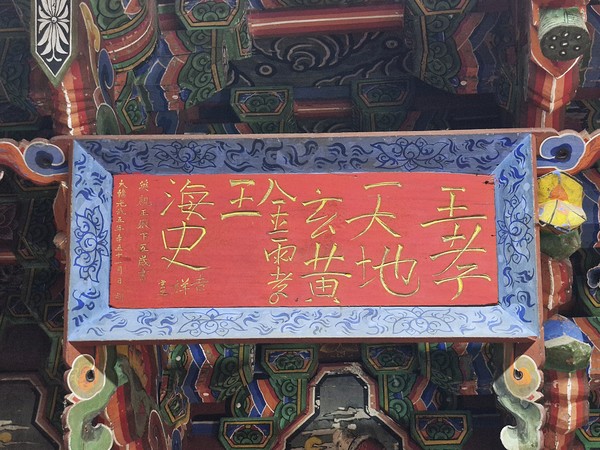

특히 금동천수관음보살좌상은 국내에 현전하는 매우 희귀한 42수 천수관음상으로 조선 초기에 제작된 것으로 추정되는 보물이다. 내전 오른쪽 위의 빨강 바탕에 금색 글씨가 있는 편액은 영친왕(고종의 일곱째 아들)이 5세 때 흥천사에 직접 와서 쓴 글이라고 한다.

극락보전 앞에는 대방이 있다. 대방은 서울 경기 지역에 나타나는 H자 형태의 독특한 건물로 주로 큰절과 왕실 사찰에서 볼 수 있는데, 수행과 공양, 법회 등 다양한 활동이 가능한 복합건물이다. 흥천사 대방 현판 글씨 역시 덕흥대원군의 원찰 흥국사와 마찬가지로 흥선대원군의 글씨이며 지붕 위 한가운데에 청기와를 얹어 왕실의 사찰임을 보여 준다.

새로 지은 종무소 건물 2층에 있는 무량수전 오른쪽 벽 중앙의 감로탱은 일제강점기 때 조성된 탱화로 일제 당시의 생활상을 그려진 희귀한 탱화다.

태평양전쟁의 전투기 폭격과 탱크, 총검, 서커스, 싸우는 모습, 재판 장면, 전봇대 전선 수리, 전당포, 스케이트 타는 모습, 재 지내는 그림, 모내기 등이 세밀하게 묘사되어 있다. 이 탱화의 특별함과 중요성을 잘 모르고 앞에 짐을 잔뜩 쌓아놓아 오염과 훼손이 걱정스럽기도 했다.

1942년에 지은 종각에는 독립운동가이자 민족대표 33인 중 한 분인 오세창 선생이 종각 현판 글씨를 썼다. 주지스님이 말하기를 흥천사의 동종은 연산군 이후 폐사될 때 광화문으로 해서 일제 때는 창경궁으로, 근래에는 덕수궁으로 옮겨져 있는데 앞으로 고궁박물관으로 옮겨진다는 말이 있어, 원 자리인 흥천사로 돌아오기를 염원한다고 한다.

![덕수궁 흥천사명 동종, [한국민족문화대백과사전]](https://cdn.artsnculture.com/news/photo/202408/5720_19186_542.jpg)

글 편집부