[아츠앤컬쳐] 서울과 양주, 의정부에 걸쳐 있고 ‘경기의 금강산’이라 불리는 도봉산은 북한산과 우이령을 경계로 나뉜다. 포대능선 정상 아래에 자리한 망월사는 돌계단으로 한 시간 반을 올라가야 한다. 포대능선은 6.25 때 이곳에 포부대가 있어 붙은 이름이다. 도봉산 망월사로 가는 계곡은 아름다워서 옛사람들이 금강산 만폭동에 비길 정도였으며, 가을 도봉산 단풍도 인기가 높아 일제처럼 험한 시절에도 많이 찾았다고 한다.

망월사는 신라 선덕여왕 8년(639년)에 해호스님이 고구려와의 국경인 도봉산 자락에 지은 사찰로 당시 월성(경주)을 바라보며 신라의 융성을 기원하는 뜻과 해호가 머물던 망월성의 이름을 따서 망월사라고 하였다. 절 동쪽에 토끼 모양의 바위가 있고 남쪽에 달 모양의 봉우리 월봉이 있어, 밤에는 토끼가 달을 바라보는 것처럼 보인다고 한다. 신라 말 경순왕의 태자가 이곳에 은거했을 정도로 신라 왕실과 관련이 깊은 사찰이었으며 고려시대에도 왕실의 깊은 관심이 이어져 혜거국사가 중창했다.

일제강점기에 3.1운동 33인 중 한 분인 백용성 스님이 망월사에 선원을 개설하고 선불교의 중흥을 위해 노력하며 독립운동과 함께 제자들을 길렀다. 백용성 스님의 제자 중 춘성 스님은 백담사에서 출가했고 한용운 스님의 직계 제자이기도 하다. 백용성, 한용운 스님이 3.1운동으로 투옥된 후에 춘성, 동산 스님 등 제자들이 스승의 옥바라지를 하며 스승을 생각해서 겨울에도 불을 때지 않고 견뎠다고 한다.

춘성스님은 당시 스승 한용운의 몸에서 고문당한 흔적을 보고는 감옥에서 구해내려고 사찰 소속의 땅을 팔았다가 스승에게 크게 혼난 일화가 있다. 그는 6.25때에도 망월사를 떠나지 않고 지켜 ‘도봉산 호랑이’라고 불렸고 의미있는 비범한 욕을 잘해 욕쟁이스님으로 유명했다.

망월사는 6·25 때 소실된 것을 1986년 능엄화상이 새로 건립하였다. 스님들의 수행 공간인 천중선원은 혜거, 영소, 천봉, 영월, 도암, 만공, 한암, 오성월, 춘성 스님 등 시대별로 고승이 많이 배출된 유서깊은 선원으로 망월계곡을 내려다보는 명당에 자리한다.

관세음보살이 계신다는 보타락가산에서 이름을 딴 낙가보전은 관음전으로 외관이 2층구조이며 망월사에서 가장 큰 법당이다. 안에는 천수천안의 관세음보살을 모셨다. 고려의 혜거국사는 문수동자를 친견하고 문수굴을 조성했다고 하는데, 6.25때 소실되어 현재의 문수굴은 10년 전에 복원한 것이다.

포대능선의 정상으로부터 왼쪽으로 도봉산의 주봉인 자운봉과 만장봉, 선인봉 등 빼어난 암봉 아래로 전망이 제일 좋은 곳에 영산전이 있다. 그 안에는 목조 삼존불상을 중심으로 나한이 양쪽으로 앉아 있는데 고려말 나옹화상이 조성했다고 하며, 이 나한님들은 소원을 잘 들어주기로 유명하다고 한다.

고불원은 석가모니를 비롯한 삼존불을 모신 법당이다. 일반적으로 사찰에서는 석가모니를 모신 불당이 가장 큰 법당이지만, 망월사에서는 낙가보전이 그 자리를 차지해서 위에 자리한다.

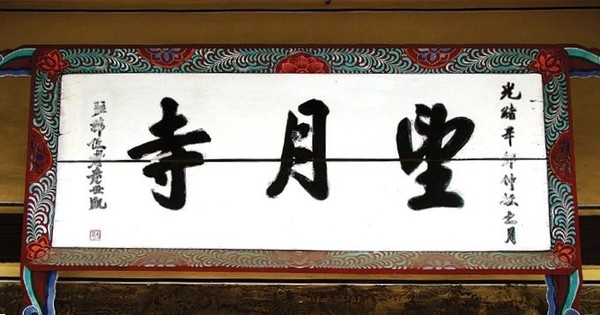

고불원 아래 천중선원 왼쪽으로, 지장보살을 모신 무위당에는 편액 뒤에 청나라 위안스카이가 쓴 망월사 현판이 걸려 있다. 그는 1882년 임오군란에 청나라 군으로 들어와 조선 주재 청국 공사로서 조선 총독 역할을 수행한 인물로, 이후 청을 배반하고 탐욕스럽게 중화제국 황제 자리에 올랐다가 얼마 못 살고 죽은 인물이다. 그의 현판 글씨를 통해 근세의 아픈 조선 역사를 기억한다.

글 편집부