[아츠앤컬쳐] 단종 비 정순왕후 송씨는 양반가 규수로 태어나 단종의 비가 되었다가, 세조에 의해 단종이 1년만에 폐위되고 영월로 유배당하며 노비가 되고, 후에 비구니가 되는 기구한 삶을 살았던 여인이다.

단종의 아버지 문종은 자신이 죽기 전에 세자빈을 들여 아들 단종에게 세력을 만들어주고자 했지만, 지병이 악화되는 바람에 세자빈 간택을 마무리하지 못했다. 대신 죽기 전에 영의정 황보인, 좌의정 남지, 우의정 김종서 등에게 어린 세자 단종을 부탁했으나 결국 1453년 동생 수양대군(세조)에 의해 계유정난이 벌어지고 만다. 세조는 이미 왕권 쟁탈을 위한 세력을 구축해 두고, 자신의 친구 중에 권력욕이 가장 없는 송현수를 골라 그 딸을 단종의 비로 추천하였다고 한다.

단종을 유배지인 영월 청량포에 모셔놓고 돌아오던 금부도사 왕방연은 당시 시조로써 슬픈 마음을 표현했다.

‘천만 리 머나먼 길에 고운 님 여의옵고

내 마음 둘 데 없어 냇가에 앉았으니

저 물도 내 안 같아야 울어 밤길 예놋다.’

1456년 세조에 의해 영월로 쫓겨난 단종은 단종복위운동에 연루되어, 숙부 금성대군과 장인 송현수의 교수형이 결정되고 난 후, 결국 1457년 10월 24일 16세의 나이로 죽음을 맞는다. <세조실록>에 의하면 금성대군의 죽음을 듣고 스스로 목매어 죽었다고 기록되어 있으나, 야사에 의하면 영월 지역의 통인이 공을 세우려고 교살하였다는 의혹과, 영월로 압송하던 금부도사 왕방연을 통해 사약을 내렸다는 설, 단종의 시신이 강물에 던져졌다는 의혹이 전한다.

<조선왕조실록>의 기록에 의하여 “세조에게 왕위를 빼앗기고 영월로 귀양길을 떠나던 단종과 부인 정순왕후가 영도교 위에서 눈물로 이별을 했다”는 청계7가 영도교, 이른바 영영이별다리를 시작으로 정순왕후의 발길을 따라가 본다. 1457년 유배 당시 단종은 16세, 정순왕후는 17세였으니 지금으로 보면 고등학교 1~2학년 나이다.

정순왕후는 영도교에서 단종과 헤어져 친정으로 돌아갔으나, 금성대군과 함께 친정아버지 송현수가 처형되면서 노비로 강등되어 정업원으로 내쫓겼다. 정순왕후 송씨는 비록 노비이지만, 세조가 누구의 소유로도 두지 못하게 하고 또한 도움도 받지 못하게 하며 스스로 알아서 살게 하였다. 정순왕후는 호구지책으로 자주색 꽃을 따서 옷감을 염색하는 일을 하였다.

야사에서는 세조가 왕후를 돕지 못하게 금하였음에도 불구하고 여인네들이 몰래 시장에서 푸성귀를 주는 등 도왔다고 한다. 그 여인시장이 동묘 앞에 있으며 지금도 풍물시장이 되어 있다. 시장 가까이 언덕 위의 동망정은 정순왕후가 날마다 저녁이면 올라 멀리 영월 단종의 능이 있는 동쪽을 바라보며 명복을 빌던 곳이라고 한다.

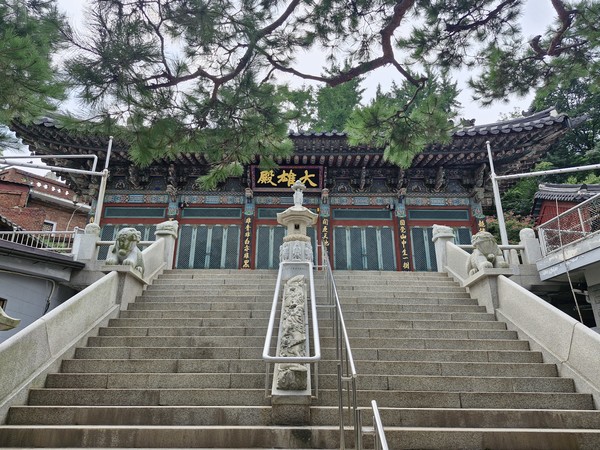

정순왕후는 자기를 따르는 시녀 셋과 함께 불교에 귀의하여 정업원淨業院에 머물렀다. 가까이 실학자 이수광의 비우당을 복원해 놓은 곳에 우물 자지동천紫芝洞泉이 있다. 정순왕후의 흔적을 따라가 본다. 정업원 옛터가 있는 청룡사에서 시작하여, 자지동천으로 가서 염색하여 옷감을 걸쳐놓곤 했다는 바위를 보고, 다시 동망정에 올라 영월 쪽을 바라본 후, 내려와 동묘 앞 시장에서 푸성귀를 얻고, 정업원으로 돌아가는 왕후의 발걸음을 상상해 볼 수 있다.

한참 후대에 숙종이 단종을 복위시켜 송씨도 정순왕후가 되었다. 정순왕후 사후에 능의 이름을 지을 때, 단종을 생각하고 그리워했던 마음을 생각하여 '생각할 사'思를 넣어 사릉이라 하였다.

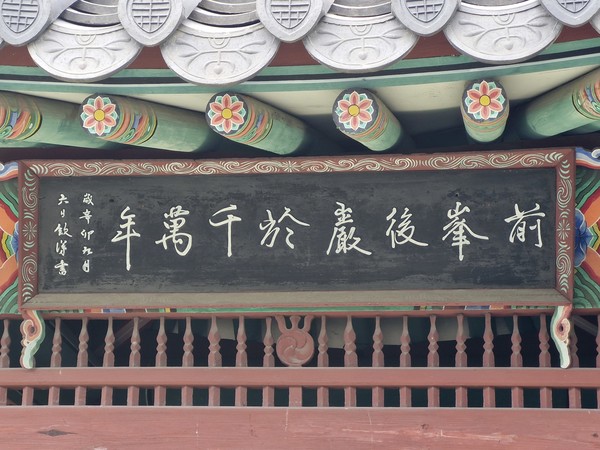

다시 숙종의 아들 영조가 정순왕후가 살던 정업원 옛터를 찾아왔다. 그리고 비각에 '정업원 옛터 신묘년 9월 6일에 눈물을 머금고 쓰다'라는 글씨와 ‘전봉후암어천만년 (앞산 뒷바위 천만년을 가오리)’라는 현판을 친필로 써서 정순왕후의 마음을 알아주었다.

정업원은 양반 출신의 여인들이 출가하여 머물던 절을 말한다. 원래 창덕궁 옆에 있었는데 연산군이 성밖으로 쫓아내어 정순왕후가 있는 곳으로 모여 살게 되었고, 후에 이곳은 순조 대에 청룡사가 되었다.

비우당庇雨堂은 실학자 지봉 이수광의 집이다. 원래 조선 초 청백리인 유관의 집이었고, 외손이자 이수광의 부친인 이희검이 살다가 물려받은 것이다. 이수광의 <동원 비우당기>에 의하면, 청백리로 이름을 떨친 유관이 초가삼간을 짓고 살았는데, 비가 오면 방 안에서 우산으로 빗물을 피하고 살았다는 일화가 있다. 집이 소박하다고 누가 말하면 우산에 비해 집이 너무 사치스럽다고 답하여 그 검소함에 사람들이 감복하였다.

후에 이수광은 임진왜란에 소실된 집터에 작은 집을 짓고 비바람을 간신히 피하고 살던 조상의 유풍을 이어간다는 뜻으로 비우庇雨라는 편액을 달았다고 한다. 집 뒤켠에 정순왕후가 염색하던 자지동천 우물이 보인다.

청룡사와 함께 낙산 아래에 비구니들이 살던 오래된 절 미타사가 있다. 조선에 들어 점점 사찰이 줄어 한양 도성 밖에 비구니 사찰은 청량사, 청룡사, 보문사, 미타사만 남았는데, 주로 비구니들의 승방 역할을 했고, 그 중에 고려 초 혜거국사가 창건한 역사 깊은 사찰인 미타사는 정순왕후와도 관계가 깊었다고 한다.

글 편집부