근대 회화의 거장, 심전 안중식(1861~1919)과 그의 시대

[아츠앤컬쳐] 국립중앙박물관에서 2019년 첫 기획특별전으로 20세기 전환기의 한국서화의 흐름을 조명하는 특별전<근대 서화, 봄 새벽을 깨우다>가 개최된다. 19세기 후반 개항에서 1919년 3.1운동에 이르는 세기의 전환기는 한국 역사에서 가장 격동적인 변화를 보인 시대로 한국 미술사에서도 근대 미술이 태동하는 시대이기도 하다.

3.1운동 및 임시정부 수립 100주년을 맞이하는 올해는 한국 근대 서화의 거장 심전 안중식(1861~1919)의 서거 100주년이 되는 해이기도 하다. 한국 근대 서화는 심전 안중식의 죽음을 계기로, 개항 이후 격동의 시대를 살아왔던 한 세대가 퇴장하고 일제 강점 아래에서 새로운 세대가 등장하는 전환점을 맞이하는데 이를 기념하여 마련한 이번 전시에서는 심전 안중식과 그와 동시대에 활동했던 서화가들의 작품 100여 점을 선보이며, 동양과 서양, 옛것과 새것이 공존했던 혼돈의 시대에 그가 남긴 유산과 근대 서화가들이모색했던 길을 조명한다. 국립중앙박물관을 비롯한 국내 소장 근대 서화 명품과 그간 공개되지 않았던 국외 소장 근대 서화 작품이 함께 소개되는 이번 전시를 통해, 잃어버린 조선의 봄, 새로운 시대의 봄을 깨우고자 했던 근대 서화가들을 소개한다.

혼돈의 시대의 서화

1876년 개항 이래 조선은 중국과 일본을 비롯해 서양 제국주의 국가들과 교류하며 새로운 지식과 문물을 수용하였다. 미국과 일본, 중국에서 공부했던 개화 지식인들은 당시 뛰어난 예술가였다. 안중식은 1881년 그의 평생 동료였던 조석진(1853~1920)과 함께 영선사의 일행으로 중국에서 무기 제도법을 배우고 돌아온 관비 유학생이었다. 당시 개화 지식인들은 서양의 진보적 사상으로 무장하고, 조선의 관습과 제도를 개혁하는데 앞장섰지만, 이들이 남긴 서화 작품에서는 중국이나 조선의 전통이 강하게 드러난다.

안중식은 조선 말기의 유명한 화가 장승업과 매우 가까운 관계였지만, 그의 초기 작품은 장승업의 호방한 화풍에서 벗어나 정교하고 섬세한 필치의 화조, 영모, 도석인물화들이 많다. 그의 작품은 조선의 전통과 당시 유행하던 중국, 일본화풍의 영향이 골고루 드러난다. 제국주의 국가들의 간섭이 심해지고, 급격히 서구문물이 유입되던 혼돈의 시대, 새로운 지식으로 무장했던 개화지식인들에게 서화는 변화할 수 없는 자신들의 정체성이었다.

계몽의 시대, 서화가의 사명

붓과 먹을 들었던 예술가들에게 사진은 재현의 새로운 방법으로 주목받았다. 조선에서 사진 도입에 선구적인 인물인 황철(1864~1930), 지운영(1852~1935)은 이후 서화가로도 활동했다. 근대 화단의 대표적인 화가 김규진(1868~1933)은 사진관을 운영하

며 서화 작품을 판매하고 후진을 양성했다. 인쇄매체 역시 근대 서화가들의 관심을 끈 새로운 도구였다. 서예가이자 미술사가, 독립운동가였던 오세창(1864~1953)은 1906년 민중계몽단체인 <대한자강회>를 결성하였는데, 안중식도 이에 동참해 협회가 발간하는 잡지의 표지화, 삽화와 계몽 교과서의 삽화를 그렸던 근대 최초의 삽화가였다.

이즈음 안중식은 고희동(1886~1965)과 이도영(1884~1934)을 제자로 받아들이는데, 고희동은 일본으로 유학을 떠나 최초로 서양화가가 되었고, 이도영은 고희동과 함께 각종 신문 만화, 소설 표지화를 인쇄 미술의 새로운 영역을 개척하였다. 오세창과 안중식, 그의 영향아래 있던 두 젊은 예술가들이 수용한 새로운 창작 방식은 대중 계몽가로서 근대 서화가들의 역할을 보여주는 것이었다.

망국의 서화가들, 어둠 속에 길을 찾아

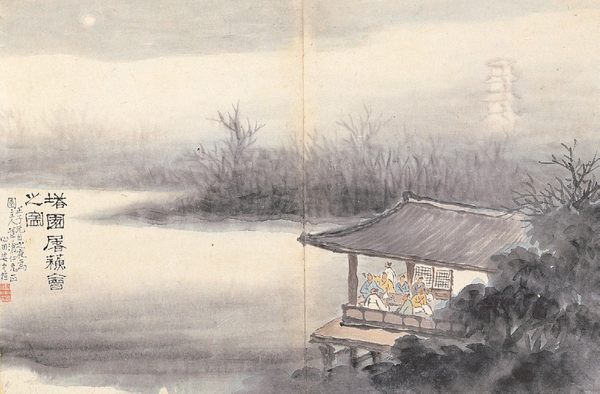

문인과 화원이라는 전통 서화가들에게 왕실은 중요한 존재 기반이었으나 1910년 경술국치는 서화가들의 존재 기반을 흔들어 근본적으로 흔들어 놓았다. 이제 서화가들은 제각기 길을 모색하기 시작했다. 오세창과 같이 독립운동을 계속하면서 서화에 몰두한 이들도 있었고, 일제강점기 동안 은거하며 화단의 외부에서 서화가로 여생을 보낸 이들도 있었다. 반면, 1910년대 화단의 중심에서는 예술가들의 조직적인 활동이 활발했다. 안중식은 이 흐름의 중심에 있었다. 1911년 최초의 미술교육기관인 서화미술회가 설립되어, 1920년대 이후 한국 화단을 이끌어갈 새로운 세대의 젊은 서화가들이 배출되었다. 1913년 평양에서는 기성서화미술회가 결성되어 지역 화단의 발전에 기여하기도 했다. 1918년에는 한국 화단 전체를 아우르는 최초의 근대적 미술 단체 서화협회가 결성되었고 안중식이 초대 회장을 역임했다. 이 시기 예술가들은 ‘합작도’를 즐겨 그렸는데, 이를 통해 당시 예술가들은 자신들만의 결속을 다지고 전통적인 창작 방식을 지켜가려는 신념을 드러내보였다.

거장의 유산과 새로운 시대의 시작

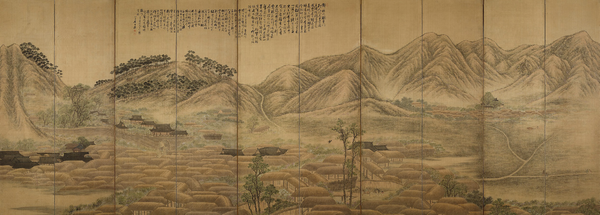

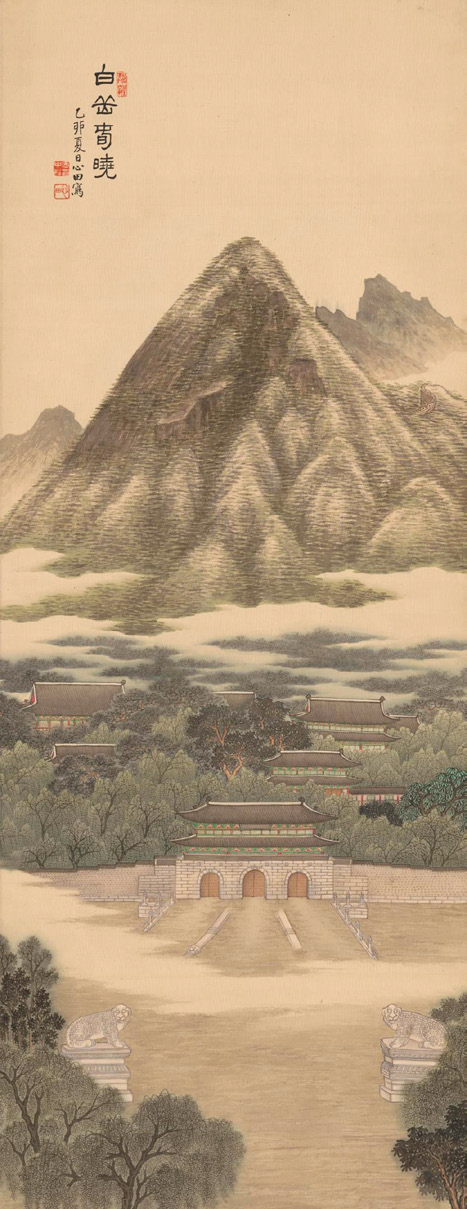

1910년대 화단의 중심에 있던 안중식은 화가로서 전성기를 누렸다. 특히 조선시대 궁중장식화 뿐만 아니라 동시대 상해의 직업 화가들의 화풍을 수용한 그의 산수화, 기명절지, 화조영모화들은 그의 문하의 신진 세대들로 계승되었다. 그는 전통적인 화풍을 지속하면서도 말년에는 조선의 실경을 그리는 새로운 시도를 시작하였다. 국권 상실 이후 쓸쓸한 조선의 궁궐을 모습을 투시도법의 입각해 사실적으로 그린 <백악춘효>와 지방 시골의 전경을 현장감 있게 묘사한 <영광풍경>은 안중식의 근대적 시각을 보여주는 기념비적 작품이라 할 수 있다.

20세기로의 전환기 근대 화단을 이끌었던 안중식의 죽음 이후, 화단은 새로운 변화에 맞이하였다. 그의 죽음은 단순히 한 예술가의 죽음이 아니었다. 그것은 새로운 세대의 교체, 본격적인 전람회 시대의 시작을 알리는 한국 미술사에서 가장 뚜렷한 근대의 분기점이기도 했다. 한국 근대미술사에서 그가 지닌 위상에 비해 그의 작품세계와 그 시대에 대해서는 그간 제대로 조명받지 못했다.

그의 죽음 100주년을 기념하는 이번 특별전 <Spring Dawn: The Awakening of Modernity in Korean Calligraphy and Painting>을 통해 거장 안중식과 그와 동시대 예술가들을 만나고 이들의 창작 세계를 깊게 이해할 수 있기를 기대한다.

글 | 김승익 국립중앙박물관 전시과

| ■ 날짜 2019년 4월 16일(화) ~ 6월 2일(일) / 기획전시실 1, 2실 ■ 시간 월, 화, 목, 금 10시~18시 / 수, 토 10시~21시 / 일, 공휴일 10시~19시 ■ 티켓 국립중앙박물관 02-2077-9045~7 ■ 전시 안중식 <백악춘효>(1915) 등 19세기 말-20세기 초반의 서화, 사진, 삽화 100여 점 |