[아츠앤컬쳐] 「사계」하면 우리는 비발디의 「사계(The Four Seasons)」를 먼저 떠올리게 된다. 차이코프스키(Tchaikovsky)의 피아노곡 「사계(The Seasons)」가 있다는 사실을 아는 사람은 많지 않다(차이코프스키 「사계」 중 6월의 <뱃노래>를 들어보면 아! 하며 무릎을 탁 치게 될 것이다).

차이코프스키의 「사계」(러시아어로는 Временагода이고, 음반 타이틀은 Les Saisons인 프랑스어로 발간됨)는 총 12곡으로 구성된 피아노 소곡(short piano pieces)이다. 당시 상트페테르부르크(Saint Petersburg)에서 창간한 음악 잡지 ‘누벨리스트(Nouvellist)’의 발행인이었던 니콜라이 버나드(Nikolay Matveyevich Bernard)가 1876년 1월호부터 12월호에 걸쳐 매달 그 달에 어울리는 시와 함께 피아노 소곡을 게재하고자, 이를 차이코프스키에게 부탁하면서 이 곡들이 탄생하게 된 것이다.

그래서 차이코프스키는 잡지가 나오기 직전 달에 피아노곡을 한 곡씩 만들어서 잡지사로 보냈고, 실제 「사계」는 1875년 12월부터 1876년 11월에 완성되었다고 하나, 1년에 걸쳐 완성되었다기보단 매달 1곡씩 완성된 것이다. 「사계」는 ‘더 먼스(The Months)’라고 불리기도 한다. 사실상 ‘사계’라는 한글 제목은 정확한 표현이 아니다. 곡이 사계(四季)인 봄, 여름, 가을, 겨울로 구분된다기보다는 총 열두 달을 열두 곡으로 표현한 것이기 때문이다.

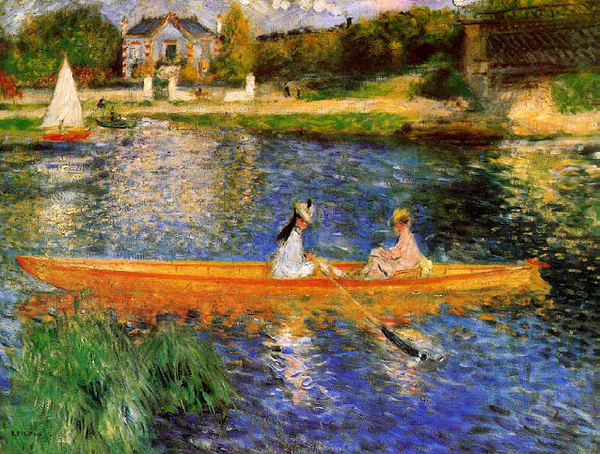

각 피아노곡은 그달에 맞는 분위기를 지니고 있으며, 간결한 구성으로 작곡되었다. 차이코프스키의 대부분의 음악은 격정적인 면이 강하지만 그의 피아노곡들은 반대로 담백하고 간결한 것이 특징이다. 12곡 모두 낭만적이지만, 가장 유명한 곡으로는 1월의 <난롯가에서>, 6월의 <뱃노래>, 10월의 <가을의 노래> 등이 있다.

그런데 당시 러시아는 구력(舊曆, 율리우스력(Julian calendar))을 사용했기 때문에 계절감이 신력(新曆, 그레고리력(Gregorian calendar)), 우리가 현재 쓰고 있는 양력(陽曆, solar calendar)을 의미한다)과는 다소 차이가 있다. 가령, 7월은 <추수꾼의 노래>, 8월은 <수확>으로 이어지는데, 신력, 즉 양력 날짜와는 잘 맞지 않는 느낌이 있다. 도리어 달력 날짜 밑에 조그마하게 쓰여 있는 우리나라의 음력(陰曆, lunar calendar)과 더 잘 맞는다.

사실 누벨리스트의 발행인이었던 니콜라이 버나드는 차이코프스키에게 위와 같이 12곡의 피아노 소곡의 작곡을 부탁하면서 달마다 분위기에 맞는 시를 미리 제공하였고, 차이코프스키는 이 시를 읽고 그 느낌을 작곡으로 표현한 것이라고 한다. 이런 경우에 니콜라이 버나드가「사계」는 차이코프스키의 단독 저작물이 아니고, 자신도 공동창작자라고 주장한다면 어떻게 될까?

우리나라 저작권법 제2조 제1호에서 ‘저작물’이라 함은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이라고 하고, 제2호에서 ‘저작자’라 함은 저작물을 창작한 자라고 정하고 있다. 제21호에서 ‘공동저작물’이란 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다고 규정하고 있다. 그리고 저작권법상 저작물은 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 아이디어나 사상 또는 감정의 창작적 표현물을 가리키므로, 그에 대한 저작권은 아이디어 등을 말·문자·음(音)·색(色) 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현 형식만을 보호대상으로 하는 것이라고 한다. 즉, 표현의 내용이 된 아이디어나 그 기초 이론 등은 설사 독창성·신규성이 있는 것이라 하더라도 저작권의 보호대상이 될 수 없을 뿐만 아니라, 표현 형식에 해당하는 부분에 있어서도 다른 저작물과 구분될 정도로 저작자의 개성이 나타나 있지 아니하여 창작성이 인정되지 않는 경우에는 이 역시 저작권의 보호대상이 될 수가 없다고 보고 있다(대법원 1999. 10. 22. 선고 98도 112 판결).

위 규정의 내용 및 대법원의 판단 내용에 비추어 보면, 2인 이상이 저작물의 작성에 관여한 경우 그중에서 창작적인 표현형식 자체에 기여한 자만이 그 저작물의 저작자가 되는 것이고, 창작적인 표현 형식에 기여하지 아니한 자는 비록 저작물의 작성 과정에서 아이디어나 소재 또는 필요한 자료를 제공하는 등의 관여를 하였다고 하더라도 그 저작물의 저작자가 되는 것은 아니며, 가사 저작자로 인정되는 자와 공동저작자로 표시할 것을 합의하였다고 하더라도 달리 볼 것이 아니다.

따라서 니콜라이 버나드는 저작 과정에서 아이디어나 소재 또는 필요한 자료를 제공하는 수준에 지나지 않았기 때문에 차이코프스키의 「사계」의 공동 저작자의 지위를 가지기는 어렵고 차이코프스키가 공동저작자로 표시해줄 것을 합의하였다고 하더라도 결론은 달라지지 않는다.

참고로 ‘공동저작물’은 ‘2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것’을 말하는데, 여기에서 ‘공동의 창작행위’는 공동창작의 의사를 가지고 공동저작자 모두 창작에 참여하는 것을 의미하지만, 시간과 장소를 같이 해야만 하는 것은 아니고 상이한 시간과 상이한 장소에서도 공동저작자들이 공동창작의 의사를 가지고 각각 맡은 부분의 창작을 하여 각 기여부분을 분리하여 이용할 수 없는 저작물이 되면 족하며, 각 기여부분을 분리하여 이용할 수 없는 것은 그 분리가 불가능한 경우뿐만 아니라 분리할 수는 있지만 현실적으로 그 분리이용이 불가능한 경우도 포함한다.

최근 국내에서는 스토리작가가 스토리를 창작하여 콘티 형식으로 만화가에게 제공하고, 만화가는 이에 기초하여 다양한 모양과 형식으로 장면을 구분하여 배치하는 등 그림 작업을 하여 만화를 완성하는 경우가 종종 있다. 이때 스토리작가와 만화가가 만화의 공동 저작자인지, 아니면 만화가만 저작자인지가 문제되는 사안이 있었다.

만화가 입장에서는 본인은 스토리작가에게 스토리에 대한 아이디어를 요청했고 그에 맞는 대가를 지급했다면, 그 이후에 그린 만화 그 자체는 자기 단독 소유라고 생각했을 것이다. 그러나 판결은 달랐다. 만화는 스토리작가와 만화가가 이를 만들기 위해 공동창작의 의사를 가지고 각각 맡은 부분의 창작을 함으로써 주제, 스토리와 그 연출방법, 그림 등의 유기적인 결합으로 완성되어 각 기여부분을 분리하여 이용할 수 없는 공동저작물이기 때문에 공동저작자가 맞는다는 법원 해석이 있었다.

만화가가 스토리작가에게 의뢰를 하여 스토리작가가 작성한 만화스토리를 제공받았고, 계약에 따라 만화가 출간되기 전에 스토리작가가 그 대가를 사전에 일괄 지급받았다고 하더라도 이는 완성된 만화라는 결과물에 대한 대가를 일괄 선지급받은 것일 뿐, 스토리작가가 만화에 대한 저작권을 양도, 포기하였다거나 향후 만화가의 재출판 또는 인터넷을 통한 온라인 서비스 제공 등 다른 매체를 통한 배포, 전송 등에 대하여

도 이용허락을 한 것으로 볼 수는 없다고 보았다.

글 | 이재훈

문화 칼럼니스트, 변호사, 한국과학기술기획평가원 부연구위원, 로보어드바이저 스타트업 ‘파운트’ 자문

www.fount.co