[아츠앤컬쳐] 6.25전쟁사에서 가장 안타깝게 생각되는 부분이 거의 끝까지 간 전쟁에서 중공군의 개입으로 대한민국이 통일되지 못했다는 부분이다. 인해전술이라는 말로 어린 시절 배웠던 중공(People's Republic of China), 그렇게 일사불란하게 움직이던 통일된 중국도 후일 복잡한 집안 사정으로 고생한 점에서 우리와 다를 바가 없었다.

중국에서 50년 전 ‘문화대혁명’이라는 국가 주도의 사업이 시작되었다(1965). 중국은 사회주의 국가로 완전히 통일되었으나 경제적인 문제가 심화되고 완전 고용이 이루어져야 할 공산주의에서 실업자가 탄생하기 시작한 것이다. 지식층들이 생각했던 그런 세상이 아니었기에 사회 곳곳에서 불만이 터져 나오기 시작했다. 그런 불만을 수용해 당내에서 실용주의 노선을 지향하자고 주장하던 세력들을 없애버리기 위한 정치적 작업이 바로 ‘문화대혁명’이었다. 그 피해로 도시에서 지식층으로 구분되는 사람들에 불똥이 튀어 뜻하지 않은 귀양살이를 시작했다는 것이다. 좌익에 반대한 실용주의파를 포함 직접 피해자만 210만 명이 목숨을 잃었고 700만 명이 크게 작게 부상을 당했다고 한다.

끝이 보이지 않던 이 상황은 마오쩌뚱의 사망(1976)과 동시에 끝이 났다. 이 10년간 중국의 경제는 황폐해졌고 대학을 비롯한 교육기관들은 제구실을 하지 못했다. 1977년 다시 대학 시험을 시행, 들어오려는 젊은이들뿐 아니라 나이든 학도들로 인한 치열한 입시를 치렀다. 그래서 현 중국을 이끌어가는 시진핑 주석을 비롯한 여러 77학번~79학번 엘리트들을 배출하는 계기가 되었다.

이런 혼란한 마오쩌뚱의 말년 1971년, 이미 병원 신세를 지며 골골 하던 그에게 비공식적인 라인을 통해 미국으로부터 흥미로운 제안이 왔다. 25년간 인연을 끊고 지내던 태평양 건너 미국의 대통령이 만나고 싶다고 한 것이다. 닉슨 대통령이라면 반 공산주의 정치가로 이름을 날리는 인물이었는데, 1969년 대통령으로 당선되면서 복잡한 국제 정세를 해결할 목적으로 중국과의 관계개선을 통해 베트남 공산당에 지원을 축소하는 방법으로 베트남 전쟁의 끝을 맺고 싶어 했다. 닉슨이 중국에 관계 개선의 의지를 조용히 전했을 당시 닉슨 대통령 방문 전 해인 1971년, 마오쩌뚱은 미국의 탁구 선수들을 초대하여 중국의 최고 선수들과의 경기를 주선했고 관광까지 시켜줬다. 이를 일컬어 외교 전문용어가 생겼는데 바로 ‘핑퐁 외교(Ping-pong diplomacy)’이다.

이듬해인 1972년, 역사적인 미국 대통령의 중국 방문에 곧바로 마오쩌뚱은 불편한 건강상태였음에도 닉슨과 비공개 회담을 3시간이나 가졌다. 닉슨이 ‘세계를 바꾼 한주’라고 자평했던 것만큼 드라마틱한 결과를 도출하지는 못했지만 공산화된 중국을 방문해 적대적 관계에서 우호적 관계로의 첫발을 내디뎠다는 의미가 있는 사건이다. 중국과의 관계에 물꼬를 트는 이 사건을 계기로 소비에트 연방과 극도로 대립하던 미국이 세계의 힘의 균형에서 조금씩 유리한 위치를 점하게 되었다. 실제로 닉슨의 중국 방문에 놀란 소비에트 연방은 곧바로 닉슨에게 모스크바 초대장을 보냈다고 한다.

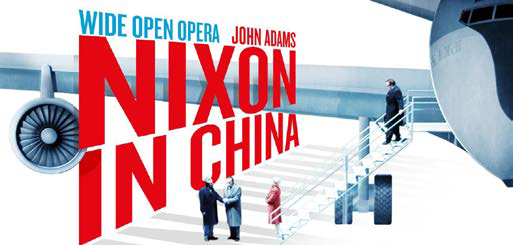

닉슨의 중국 방문에서 영감을 받은 공연 제작자 피터 셀라스Peter Sellars의 연출, 존 아담스John Adams 작곡 & 코레오그라퍼 마크 모리스Mark Morris의 합작으로 휴스턴 그랜드 오페라 무대에 1987년 10월 22일 오페라가 탄생한다. 제목은 ‘Nixon in China (중국에 간 닉슨)’, 언제나 이런 후문이 전해지지만 여기서도 작곡가 존 아담스는 처음 피터 셀라스의 제안에 무척 주저했다고 한다. 끈질긴 설득 끝에 작업에 들어갔고 내용이야 앞에서 이야기한 내용이고 음악적 특징을 살펴보면 다양한 스타일이 공존하는데 스트라빈스키를 듣는 듯하다가 갑자기 밴드 음악이 나오다가 미니멀리즘 음악으로 갔다가 19세기 바그너나 리하르트 슈트라우스의 음악이 들리곤 한다.

오케스트라에 색소폰, 추가된 타악기와 신디사이저 때문에 오케스트라 측과도 꽤 마찰이 있었는데 보통 클래식 오페라에서는 쓰지 않는 악기들을 구성했기 때문이었다. 평론가들로부터 꽤 욕도 많이 먹었으며 우리나라의 대다수 창작 오페라들처럼 빛을 보지 못하는 수순에 들어 간 듯했다. 하지만 결국 좀비처럼 다시 살아나 레코딩도 여러 번 하더니 2011년 Metropolitan Opera 무대에까지 올라가며 대체적으로 유럽산 오페라에 많이 밀리고 있는 미국산 오페라의 역사에 한 획을 그었다. 오페라라는 장르가 역사의 증거 자료라고 해도 무리가 없음을 이런 오페라를 통해 현대인들에게도 증명해 한 좋은 예라고 할 수 있다.

닉슨과 마오쩌뚱의 만남을 통해 어떤 이야기들이 오고 갔는지 오페라를 통해 흥미진진하게 감상하며 이제는 지나간 이념 대립의 시대를 간접 경험 해보는 것도 좋을 듯하다. 지금도 유럽 극장에서 이 오페라가 심심치 않게 올라가는 걸 보면 미국이라는 나라의 국력이 유럽 예술계에 까지 꽤 영향을 미치는가보다. 핑퐁 외교 대신 오페라 외교인가?

신금호

경기도 교육연수원 발전 전문위원, 성악가, 오페라 연출가, M cultures 대표

서울대학교 음악대학 / 영국 왕립음악원(RSAMD) 오페라 석사, 영국 왕립음악대학(RNCM) 성악 석사

www.mcultures.com