[아츠앤컬쳐] 하나의 작품이 청중들에게 강한 충격을 줄 때가 있다. 그런 작품은 새로운 시대의 미학적 출구가 되기도 한다. 지금으로부터 100여 년 전에 파리에서 벌어진 사건도 그러했다. 태양신에게 살아있는 처녀를 제물로 바치는 태고의 의식을 무용으로 표현한 공연이 파리를 놀라게 했다. 이 무용을 반주한 음악 역시 놀라움과 충격의 모티브가 되었다.

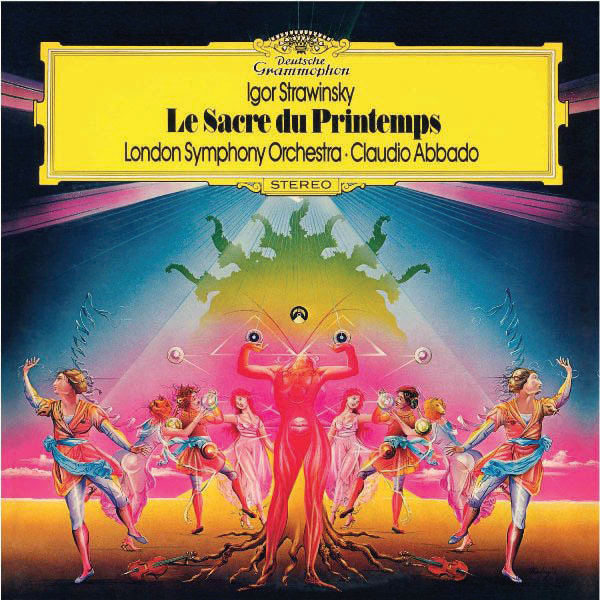

1913년 5월 29일 파리의 샹젤리제 극장에서 공연된 <봄의 제전> 초연은 공연 역사상 가장 요란했던 스캔들로 기록되었다. 이날 밤 파리의 샹젤리제 극장은 아수라장이 되었다. 이 공연에서 안무를 맡은 이는 그 유명한 바슬라프 니진스키였으며, 음악을 작곡한 젊은 작곡가는 이고르 스트라빈스키였다. 디아길레프가 단장을 맡고 있었던 러시아 발레단은 신작 발레 공연으로 파리의 공연계를 파격적이고 선동적으로 이끌었다.

원시적이며 불쾌한 뉘앙스의 서주가 흘러나왔을 때부터 관객들은 동요되기 시작했다. 살아있는 처녀가 죽을 때까지 춤을 춘다는 이교도적 소재도 놀라웠지만, 전에는 들어보지 못한 이상한 분위기의 음악이 계속되자 관객들은 흥분하기 시작했다. 놀라움과 불쾌함이 함께 하는 공연이 계속되자 관객들은 반대파와 지지파로 나누어져 혼란이 야기됐다. 어떤 관객들은 격론을 벌였으며 객석 여기저기서 고성과 야유가 튀어나왔다. 오케스트라의 요란한 음향과 무용수들이 만들어내는 소음들이 뒤엉킨 채 공연은 막을 내렸다.

이런 공연의 구상과 출발점은 무용단 쪽이 아니었고 작곡가 스트라빈스키 자신이었다. 1910년 봄, 상트페테르부르크에서 첫 번째 발레음악인 <불새>의 작곡을 마쳤을 무렵에 스트라빈스키의 머릿속에 이상한 환상이 떠올랐다. 이교도들의 엄숙한 제전이 형상화되어 그의 환상을 자극했다. 작곡가는 후에 이렇게 말했다.

“나는 공상 속에서 사교도들의 장중한 제전을 보았습니다! 원을 그려놓고 앉은 장로들이 한 처녀가 숨지기까지 춤추는 것을 지켜보고 있었지요! 그들은 봄의 신이 노하지 않도록 그녀를 희생시켰던 것입니다!”

러시아 발레단의 단장이었던 세르게이 디아길레프는 흥행사로서 탁월한 재능을 지닌 인물이었다. 그는 러시아 마린스키 가극장의 유능한 무용수들을 빼내 러시아 발레단이라는 무용단을 조직했다. 디아길레프는 고전적인 발레 작품보다는 새로운 형태의 발레 공연을 추구하여 파리에서 커다란 성공을 거두었다. 이런 추세에서 등장한 인물이 바로 스트라빈스키이다.

<봄의 제전> 초연 때 디아길레프는 객석의 조명을 껐다 켰다 하면서 관객들의 심리를 자극했다고 한다. 그의 이런 기술(?)은 객석의 소란을 더욱 증폭시켰다. 결과적으로 <봄의 제전> 초연은 격렬한 찬반양론을 불러 일으키며 파리 예술계의 화젯거리가 되었고, 그 덕분에 이후의 공연들도 성황리에 펼쳐질 수 있었다. 이렇게 <봄의 제전>은 희대의 센세이션을 일으켜 공연계의 자극이 되었고 그 결과 더 많은 청중들의 방문을 받게 된 것이다.

고전발레의 경계를 벗어나 새로운 무대를 창안하려는 디아길레프의 의도와 스트라빈스키의 상상력은 지금도 환상의 콤비로 얘기되고 있다. 당시에는 그들의 일부 동료들마저 니진스키와 스트라빈스키의 실험이 예술의 죽음을 의미한다고 말했다고 한다. 충격과 새로움을 던져주며 비난도 감수했던 예술가들의 창조성이 전설로 남았다. 그래서 작곡가 드뷔시는 이렇게 말했다!

“<봄의 제전>은 아름다운 악몽과도 같이 나를 따라다닌다!”

글 | 이석렬

음악평론가, 예술의전당 예술대상 심사위원, 전 대한민국 오늘의예술상 심사위원, https://www.facebook.com/sungnyul