Irony of Everydayness and Unusualness

[아츠앤컬쳐] 다시 한 해가 저물고 새해가 시작된다. 나이가 든다는 것은 어떤 상태가 돼가는 것일까? 싱그러운 성장의 정점을 찍은 후 우리의 몸과 마음은 누룩이 들어간 밀반죽처럼 한동안 발효와 숙성의 과정을 거친 다음 어떤 모양을 갖추는가 싶다가 서서히 탄력을 잃어 간다. 사람마다 생명주기(life cycle)는 비록 다르지만, 그 생성과 성장, 그리고 퇴화와 소멸의 과정은 마찬가지이다.

아울러 인생이란 다만 그 속성의 연속적인 변화 과정일 뿐, 완성의 의미는 모호하고 취약하기만 하다. 한가지 슬프다면, 익숙한 것들과의 타협으로 말미암아 미지에 대한 호기심이나 모험, 심지어는 무의식의 심연 속에서 이따금 부상하는 팰럼세스트(palimpsest, 쓰고 지우고 덧쓰고 다시 지워도 여전히 흔적이 남아있는 양피지를 이르는 그리스 어원의 용어)로 인하여 마땅히 치렀던 감정의 홍역조차 이제는 그저 밋밋한 일이 되어 간다는 점이다.

새롭고 엄청난 그 무엇이 일어나기를 흥분으로 기대했던 삶이 결국 평범함으로 수렴되는 경험을 하던 나머지, 어느 새해 벽두에 불과 삼십 년 남짓의 생애를 스스로 마감한 전혜린(1934~1965, 번역문학가/수필가)이 해마다 이맘 때면 필자의 뇌리에 떠오른다. 좌절과 극단적인 선택에 대해 너무 성급했다고 판단하기 전에, 그녀의 절실함에 먼저 공명을 일으키는 이 가슴을 어찌하랴.

“나는 새해가 올 때마다 기도드린다. 나에게 무슨 일이 일어나게 해달라고…… 어떤 엄청난 일, 무시무시하도록 나를 압도시키는 일, 매혹하는 일, 한마디로 ‘기적’이 일어날 것을 나는 기대하고 있다. (중략) 동정의 지옥 속에서 나는 내 생명의 연소를 보고 그 불길이 타오르는 순간만으로 메워진 삶을 내년에도 설계하려는 것이다. 아름다운 꿈을 꿀 수 있는 특권이야말로 언제나 새해가 우리에게 주는 아마 유일의 선물이 아닌가 나는 생각해본다.” (목마른 계절, 전혜린, 32~33쪽, 범우문고, 1976, 서울)

세상을 떠나기 직전인 1964년 말경에 쓴 것으로 보이는 ‘먼 곳에의 그리움’이라는 수필로부터 삶에 대한 전혜린의 간절한 기대가 무엇이었는지 엿볼 수 있다. 즉, 나이가 들수록 점점 늘어나는 익숙한 것들, 끊임없이 반복되고 가공할 복원력으로, 그녀의 혈관 속에 섞여 있을지도 모른다는 집시의 피 한 방울조차 꼼짝 못 하게 만드는 일상성(everydayness)에 죽음이라는 제목의 돌이킬 수 없는 고독한 축제로 맞선 것이다.

철학자 앙리 르페브르(Henri Lefebvre, 1901~1983, 프랑스)에 따르면, 일상성이란 소위 양식(style)을 잃은 현대인들의 삶이다. 그러나 모든 사람에게 동일하게 부정적인 힘을 발휘하는 것은 아니며, 그것을 잘 견디지 못하는 사람들에게만 특히 치명적이다. 만일 작품이라는 양식을 통해 삶의 일상성을 극복하려는 사람들을 예술가라고 정의한다면, 글을 잘 쓰는 뛰어난 지성인이었던 전혜린의 요절에 큰 아쉬움이 남는다.

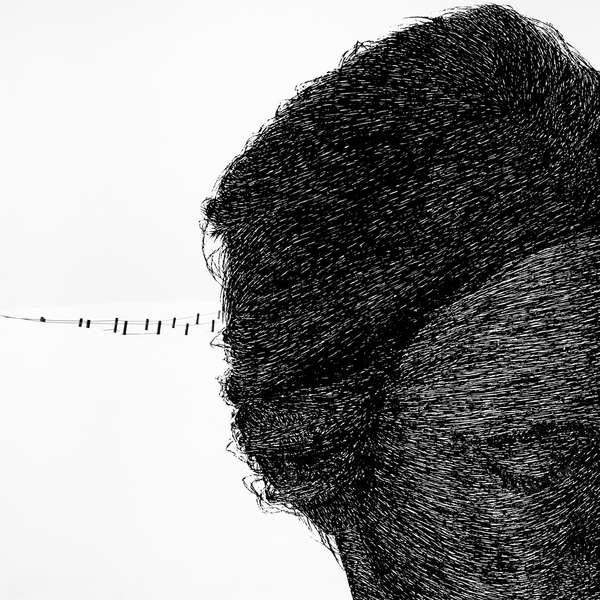

젊은 사진가 오성민(1983년, 서울)은 경험과 관념으로부터 입력되는 기억들을 부정확하고 모호한 상태로 만들어서 결국엔 잊고 지내도록 만드는 인간 내면의 은밀한 현상에 주목하고 있다. 그의 작품 Null(空, 2011~현재) 시리즈는, 무의식 영역에 이런 방식으로 사로잡혀 있는 희미한 기억의 잔재를 일단 사진으로 표현한 후, 필름 면에 현상된 이미지를 마치 화가가 붓질하듯 날카로운 칼끝으로 무수히 생채기를 냄으로써 의식의 표면 위로 끌어 올리는 작업이다.

즉, 긁는 행위를 통해 그가 오감과 사유로 겪었으나 익숙하게 체화된 허상들을 해체함과 동시에, 보다 생소하며 실존적인 작가의 흔적으로 각인하는 그의 특유한 작품 양식을, 필자는 차라리 일상과 반일상의 아이러니(irony) 또는 일상과 축제의 이중주(duet)라고 불러주고 싶다. 한편, 마치 눈 쌓인 벌판에 덩그러니 혼자 남은 듯, 단순하고 강한 흑백 톤의 대비와 함께 주제물(subject matter)을 텅 빈 배경 속, 극도의 긴장감을 유발하는 위치에 놓는 구도는, 오성민이 더불어 드러내려는 없음으로 가능한 있음, 상처로 형성되는 인간 등의 메시지를 더욱 극적으로 형상화한다. 살아있는 의식으로 충만한 계절, 이 겨울에 필자는 그의 사진을 통해 전혜린을 다시 만나고 있다.

글 | 신성균

아츠앤컬쳐 편집위원·사진작가, 홍익대학교 겸임교수

미국 AAU (Academy of Art University)·사진학·MFA