Borrowed Scenery and Cliché

[아츠앤컬쳐] 옛날, 바깥세상의 아름다운 자연을 마음껏 누릴 수 없었던 왕들을 위해 궁궐 안에서라도 즐기도록 자연으로부터 풍경을 빌려와 궁중정원에 재현하였는데, 여기서 유래한 조경개념을 차경(借景, borrowed scenery)이라고 한다. 특히 왕들이 궁 안에서 창을 통해 밖을 바라볼 때 멋진 구도로 아름답게 보일 수 있는 정원으로서의 차경은, 그야말로 창이라는 정해진 틀 또는 프레임과 왕이 서 있는 실내의 어느 특정 위치에서 완벽한 풍경이 재현되도록 설계하는 것이 기술의 핵심이었다.

이런 이유로 카메라에 달린 뷰화인더(viewfinder)라는 프레임을 통해 실재 대상을 들여다보며 설득력 있는 이미지로 재현해 내려는 사진은 그 개념에서 차경과 매우 닮았다고 볼 수 있다. 즉, 기본적으로 사진은 사실성과 프레임의 이중주에 의해 만들어지는 이데올로기(ideology)의 속성을 지니고 있는 것이다.

사전적 정의는 여러 가지가 있지만, 그 주체의 의도를 기준으로 풀이하자면 이데올로기란 일종의 ‘가면을 쓰고 있는 생각’(masked ideas)이다. 그렇다. 사진의 이미지가 사실로 받아들여짐과 동시에 어떤 의도와 프레임에 의해 그 해석의 방향이 유도된다면, 좋든 나쁘든 이데올로기적인 것이다. 궁중의 정해진 위치에서 창을 통해 정원을 바라볼 때 아름다움의 극치를 추구한 차경에도 왕을 즐겁게 해주기 위한 설계자의 충직한 이데올로기가 담겨 있듯이 말이다.

궁궐 안의 정원뿐만 아니라, 세상의 많은 자연물 또는 인공물들 중에는 카메라의 창, 즉 뷰화인더를 통해서 스스로 차경처럼 존재하려는 피사체들이 있다. 무슨 뜻인가하면, 이 피사체들은 카메라의 한정된 위치와 구도(즉, 시점, vantage point), 심지어는 특정한 시간대의 자연광에서 촬영할 때만 자신의 보편적인 아름다움을 최대로 사진 속에 드러내 준다는 의미이다.

예를 들어 미국 유타주의 어느 국립공원(Arches National Park, Utah)에는 오랜 세월 바람에 의해 조각된 듯 큰 구멍이 뚫리고 둥글게 생긴 여러 개의 아치형 바위들이 있다. 관광객이나 전문가 모두 이런 자연이 남긴 거대한 기념물들을 대하게 되면 뚜렷하고 아름답게 아치 형태가 보이도록 사진에 담고 싶어 하기 마련이다.

그러나 이렇게 촬영하기에 가장 적합하다고 판단되는 위치나 시점은 의외로 한정되어 있는 경우가 많으며, 이것이 비슷한 구도의 풍경사진들이 그림엽서, 인터넷, 홍보물 등을 통해 점차 진부(陳腐, cliché, 사상, 표현, 행동 따위가 낡아서 새롭지 못함)하게 되는 이유이다. 관광지를 여행하다 보면 사진이 제일 잘 나오는 지점이라고 하면서 출입제한을 설정하고 얄궂게도 요금을 받아 챙기는 곳을 이따금 본다. 이런 장소에서는 소위 인증샷을 찍든, 풍경사진을 찍든 거의 비슷한 구도의 이미지를 얻게 된다.

한동안 국내 사진계를 뜨겁게 달구었고 아직도 결말이 나지 않은 채 법적 공방을 계속하고 있는 속섬(강원도 삼척시 원덕읍 월천리 소재, 일명 솔섬 또는 솔숲)의 사진도 자연이 스스로 만든 차경과 비슷한 사례일 수 있다. 이렇게 외경감이나 아우라(aura)를 특별하게 느낄 수 있는 시점과 구도가 제한적인 자연물의 사진에 대한 저작권 문제를 과연 어떻게 판단해야 할까?

지난봄에 백두산 풍경사진으로 잘 알려진 어느 작가분의 전시회를 관람하고 함께 오찬할 기회가 있었다. 사실 백두산이야말로 수많은 방문객들에 의해 촬영된, 아름답지만 진부한 피사체이다. 이것을 잘 아는 그 작가분은 새로운 시점과 구도를 얻을 수 있는 위치를 찾기 위해 오랜 세월 남다른 노력과 고생을 했던 그의 경험을 들려주었다.

천지(天池)를 병풍처럼 에워싸고 있는 봉우리마다 안 올라가 본 곳이 없고, 날씨와 빛을 쫓기 위해 혹한에 얼음집을 짓고 수개월씩 산 위에서 지냈는가 하면, 심지어 헬리콥터를 타고 하늘에서 내려다보며 촬영하기도 하였다고 한다. 따라서 그의 백두산 사진들은 흉내를 내고 싶어도 그 위치를 찾아가는 것이 일단 쉽지 않다. 그런가 하면 누구나 접근하기 쉬운 위치라 할지라도 수십 년간 꾸준히 한결같은 마음으로 동일한 피사체를 수없이 반복해서 촬영하는 작가분들도 있다.

중요한 것은 경주 남산의 소나무 군락지나 창녕의 우포늪을 서너 번 멋있게 촬영한 후 아무도 그와 비슷한 작품을 발표해서는 안 된다고 주장하는 것이 아니라는 점이다. 비록 진부해진 피사체이지만 이런 경우 모두 작가만의 공간과 시간, 그리고 표현방법으로 이루어진 편린(片鱗, 한 조각의 비늘)들을 얻기 위한 남다른 노력의 결실로서 인정받고 있는 것이다.

그렇다면 속섬의 사진을 촬영한 영국 사진가의 경우는 어떻게 보아야 하겠는가? 잘 알려져있다시피 그는 수십 년간을 꾸준히 세계 여러 지역을 여행하며 그만의 스타일로 아름다운 흑백 풍경사진을 만들어 온 저명한 작가이다. 남들이 흉내조차 낼 수 없을 정도의 구도와 시점으로 촬영했거나 하나의 피사체를 정해서 수십 년간 반복 촬영해 온 것도 아니지만, 그의 노력과 결과물 역시 존중받아야 하는 이유가 있다면 무엇일까?

존 사코우스키(John Szarkowski, 1925~2007, 사진비평가, 뉴욕 현대미술관 사진전시기획 디렉터)와 스티븐 쇼(Stephen Shore, 1947년생, 미국 사진가)가 30여 년의 시차를 두고 서로 정리한바, 사진만이 갖고 있는 속성인 대상(thing itself, 사진은 피사체 없이 불가능), 프레임(frame), 평면성(flatness, 또는 시점, vantage point), 시간(time), 초점(focus, 또는 디테일, detail) 외에도 사진가가 의도를 갖고 선택할 수 있는 수많은 표현방법들이 사진의 기술적, 인식적 역사와 함께 발전되어 왔으며, 필자는 본 칼럼에서 이것을 ‘창조적 선택’(Creative Choices)이라는 용어를 제안하며 설명한 바 있다.

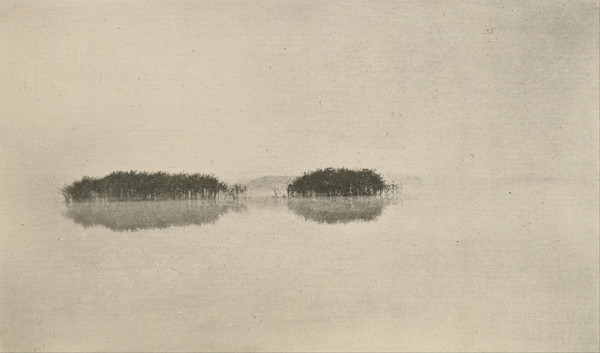

그러나 이와 같이 사진창작에 다양한 선택과 조합의 요소들이 있음에도 불구하고 우리의 경험상, 무엇보다 피사체의 형상과 구도가 비슷하면 대체로 서로 연상을 일으키며, 심지어는 그 창작 의도에 관련성이 있는 것으로 인식될 수도 있다. 예를 들어 같은 영국의 자연주의 사진가 피터 헨리 에머슨(Peter Henry Emerson, 1856~1936)의 작품인 ‘고립된 늪’(The Lone Lagoon, 촬영 1890, 발표 1895)을 보자. 무엇이 연상되는가?

그동안 강원도 속섬의 사진을 한두 차례라도 본 적이 있다면, 이들의 이미지에서 상호 유사성을 느낄 수 있을 것으로 생각한다. 하물며 많은 사진가들에 의해 촬영된 속섬의 이미지들 사이에서는 더더욱 시각적 유사성을 느끼게 된다. 비록 디테일한 표현방법은 서로 차이가 있을지라도 동일한 자연물 피사체에 대하여 선택된 구도와 시점이 감상자의 인식에 여전히 큰 역할을 한다.

창작은 영향을 주고받으며 서로 존중하는 행위가 되어야 한다. 국내 사진계를 중심으로 많은 이목이 집중된 이번 공방이 손해배상을 쟁점으로 한 승소, 패소의 이전투구(泥田鬪狗)가 된다면 부끄러운 일이다. 필자가 믿는 한, 이 분쟁의 핵심 쟁점은 특정인의 소유가 아닌 자연 경관에 대한 초상권이 될 수 없으며, 결국 표현방법 상의 구도와 시점에 관한 문제이다. 또한, 해당 작가 개인들이 아닌 그들 작품의 사용과 거래에 관련된 이권을 갖고 있는 법인들 간의 분쟁인 만큼, 원고와 피고의 물질적, 상업적 의도에 대한 판단과 더불어, 법리를 떠나 무시할 수 없을 정도로 확산된 정서와 여론을 고려하는 것이 합리적인 해법이라고 생각한다.

속섬을 그와 같은 시점과 구도로 바라보고 촬영한 최초의 사람이 누구인지를 떠나서, 작가적 브랜드 가치와 함께 자신의 작품을 예술계에 적극적으로 공유하고 거래해온 노력에 대한 객관적 비교가, 이와 같은 저작과 사용상의 의도를 판단하는 데 중요하다. 만일 어떤 피사체의 사진적 구도와 표현이 진부화되어 자유롭게 사용되고 있다면, 이런 판단을 하기가 애매하거나 의미가 없어진 경우일 것이다.

고소인과 피고인은 이제 법정 밖에서 마주앉아 대화를 시작해야 한다. 필자의 눈에는 양측의 주장에서 모두 정당한 부분들이 보인다. 우리 예술계도 국제화로 발돋움하는 마당에 이제 창작물에 대한 보다 적극적이고 앞선 사고를 대외적으로 보여주어야 할 필요가 있다. 오늘의 이 저작권 공방을 큰 배움과 깨달음의 계기로 한국의 사진사에 길이 남길 수 있고, 원고와 피고를 구분할 것 없이 양측 모두 존경받을 수 있는 합의점은 분명히 있다고 본다.

그것은 돈보다 명예를 소중히 하고 서로 존중하는 한편, 만일 타인의 작품을 오마주(homage, 존경/경의)하여 리포토그래피(rephotography, 이미 촬영된 피사체를 찾아가서 가능한 같은 형식으로 재현하는 사진적 행위)했다면 그것을 솔직하게 인정하고 표기하는 것이라고 생각한다. 이 모든 어지러운 인간사에도 불구하고 속섬의 소나무들이 묵묵히 그 자리에 서 있듯이, 자연 앞에 겸손한 마음으로 서로 양보하여 모범사례로 남겨주기를, 사진계에 몸담고 있는 한 사람으로서 필자는 진심으로 기대한다.

글 | 신성균

아츠앤컬쳐 편집위원·사진작가, 홍익대학교 겸임교수

미국 AAU (Academy of Art University)·사진학·MFA