고상하지 못했던 시작,

그렇지만 뛰어난 예술의 세계로 우뚝 서다!

[아츠앤컬쳐] 태생이 귀족적이진 않지만 생명력과 생산성이 높은 사람들이 있다. 음악도 그런 음악이 있다. 왈츠가 바로 그러하다. 왈츠는 결코 엘리트와 귀족들과는 태생의 맥락을 같이 하지 않았다. 그 시작은 대중들의 것이었고 이성 교제에 쓰였던 속된 음악이었다.

인간의 문명이 꾸준히 발전하고 진화해 온 것처럼 음악의 장르들도 계속해서 발전하고 진화해 왔다. 그렇지만 왈츠의 발전사는 그중에서도 특히 눈에 뜨인다. 이유는 이 음악이 완전히 대중들의 품에서 탄생하여 엘리트 예술가들의 인정과 사랑을 얻게 되었기 때문이다.

1799년 에른스트 모리츠 아른트라는 인물은 왈츠의 에로틱한 면을 이렇게 비꼬았다.

“왈츠를 추는 이들은 (여성의) 드레스 자락이 땅에 닿지 않게 한다는 구실로 상대방의 드레스를 들어 올려주지만, 사실 본심은 성적인 음탕함에 있는 것이다. 무도장의 어두운 구석에서 남녀가 춤을 출 때 대담한 포옹과 키스신이 벌어지고 있다.”

이러한 기록은 왈츠의 시작이 그다지 예술적이지 않았음을 보여준다. 남녀가 공개적으로 서로를 껴안고 추는 왈츠는 확실히 윤리적인 선을 넘을 가능성이 농후했다. 이러한 춤을 반주하는 음악 역시 상당히 대중적이고 최면적이었다.

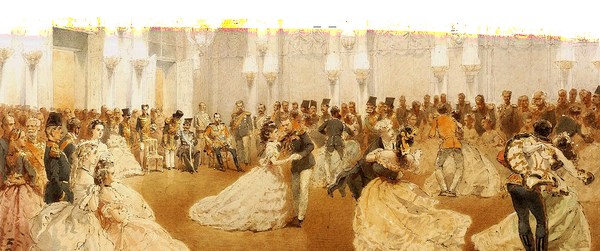

19세기 빈의 무도장에서 왈츠의 인기는 절대적이었다고 한다. 왈츠는 사람들을 황홀한 춤의 세계로 끌어들이는 마력을 지니고 있었고, 환상과 몽상을 불러일으키는 춤의 세계를 과시하고 있었다. 왈츠의 인기가 거세지자 대규모 댄스홀들이 문을 열기 시작했는데, 1808년에 문을 연 아폴로홀은 무려 6,000명의 댄서를 수용할 수 있었다고 한다.

그렇지만 그러한 왈츠가 새로운 모습을 보여주기 시작했다. 새롭게 등장한 시민사회에서 막강한 인기를 누린 왈츠가 변모하기 시작한 것이다. 왈츠는 춤을 추기 위한 반주 음악에서 음악회의 감상용 음악으로 변모하기 시작했다. 그 시작은 바로 슈베르트였다. 슈베르트는 자신의 왈츠 곡에 ‘슬픔의 왈츠’처럼 고유한 제목을 붙였고, 왈츠를 예술 창작의 대상으로 수용했다.

21세의 젊은 피아니스트 쇼팽은 “란너와 슈트라우스의 왈츠를 듣고 있으면 모든 것이 몽롱해지는 기분이다.”라고 말했는데, 슈트라우스의 아들 슈트라우스 2세가 왈츠의 발전에 큰 몫을 담당했다. 그는 명곡 ‘빈 숲 속의 이야기’, ‘아름답고 푸른 도나우 강’처럼 댄스의 차원과 예술 감상의 차원 모두를 조화롭게 발현시켰다. 왈츠를 자연의 영상미와 연결지었고 슬픔의 감정을 정화시키는 카타르시스의 미학도 적극적으로 수용했다.

19세기에 왈츠는 거의 모든 음악 장르에서 환영받게 되었다. 오페레타의 중요한 자원이 되었고, 발레에서도 환영받았다. 오페레타를 위한 가능성은 구노의 ‘파우스트’ 2막의 마지막 장면에서 증명된 바 있었다. 들리브의 ‘코펠리아’, 차이코프스키의 ‘백조의 호수’ 같은 작품들은 왈츠가 환상으로 빚어진 발레의 명작들이다. 이와 함께 쇼팽, 라벨, 발트토이펠 같은 작곡가들의 공도 빼놓을 수 없겠다.

왈츠는 애초의 태생이 대중적이었던 만큼 영화나 TV 드라마에서도 한몫을 하고 있다. 한국영화 ‘번지점프를 하다’에서 쓰였던 쇼스타코비치의 왈츠, 영화 ‘러브 스토리’에서 쓰였던 프란시스 레이의 왈츠 등도 유명하다.

이러한 다각도의 수용과 발전은 그 태생이 대중적이기 때문에 가능했던 것이다. 단순함과 정겨움, 이성 교제에 대한 동경 등이 왈츠의 세계에는 존재한다. 이 때문에 왈츠는 앞으로도 계속 사랑받을 것으로 예상된다. 21세기에도 대중적 센티멘탈리즘이 존재하는 한 또 다른 모습으로 등장할 인류의 문화자원이다. 그 태생은 고상하지 못했지만 거듭된 변모와 발전을 통해 인류의 예술로 승화된 아름다움이 그 속에 있다.

글 | 이석렬

한국문화예술위원회 예술가의집 자문위원, 한국예술인복지재단 심의위원, 전 한국문화예술위원회 책임심의관, 서울대학교 음악이론 학사, 석사, 박사과정