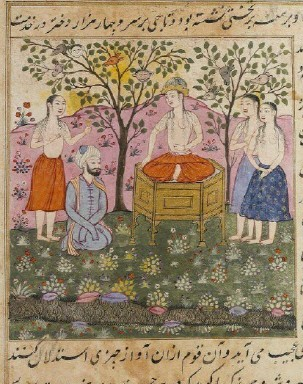

[아츠앤컬쳐] 헨델의 명곡 ‘Ombra mai fu’, 한국말로는 ‘사랑스러운 나무 그늘이여’라고 종종 소개되는 곡이 있다. 이 곡은 오페라 ‘Xerxes’(한국발음 ‘크세르크세스’ 혹은 ‘세르세’)에 등장하는 주인공 Xerxes 황제가 정원을 느리게 거닐며 부르는 노래이다. 느리게 부른다 해서 곡의 별명이 느리다는 악상기호인 ‘Largo’일 정도이다.

‘300’이라는 제목의 영화를 보면 스파르타의 레오니다스 왕과 마주친 미친 존재감의 인물이 등장하는데 빡빡머리에 몸에는 온갖 피어싱, 귀걸이도 모자라 체인을 걸고 나온다. 그 괴기한 모습의 사람은 바빌론 제국을 정복하고 노예처럼 대우받던 유대인들을 본국으로 보내줄 정도로 자비로웠지만 한편으로는 그리스를 2번이나 정복하려고 전쟁을 일으킨 페르시아의 왕 ‘Xerxes’이다.

영화는 등장인물들의 비현실적이고 황당한 복근을 자랑하는 스파르타의 300명의 전사들과 페르시아황제 Xerxes 왕이 이끄는 100만 대군의 테르모필레 협곡 전쟁을 소재로 하고 있다. 사실 우리나라 역사도 잘 모르는데 페르시아 역사까지 안다는 건 좀 오버가 아닐까 생각이 들지만 그래도 누가 물어보면 아는 척이라도 하려고 좀 살펴보았다.

그런데 이리저리 뒤지다 보니 페르시아의 ‘쿠쉬나메’라는 역사 서사시에 페르시아의 왕자 ‘아비틴’은 사라센 제국의 공격으로 페르시아를 잃고 신라로 망명해 당나라와의 전쟁에서 큰 공을 세운다. 신라의 공주 ‘프라랑’을 마음에 품고 있는 사실을 눈치챈 공주의 아버지인 신라의 왕은 이방인과의 결혼을 못마땅하게 여기고 어려운 수수께끼를 내지만 왕자는 모든 문제를 풀고 신라 공주와 결혼에 성공한다는 이야기가 나온다. 왕자는 신라에서 얻은 공주와 함께 자신의 나라로 돌아오고 그들의 아이 ‘파리둔’이 후일 다시 사라센 제국의 왕을 물리치고 페르시아의 영웅이 된다는 해피엔딩으로 끝나는 이야기이다.

유럽 사람들은 페르시아를 시작으로 사라센제국, 훈족인 게르만제국, 몽골제국의 칭기즈 칸 그리고 티무르제국 등의 존재를 통해 동쪽에서 갑자기 자신들을 쳐들어온 존재에 대해 막연한 두려움과 동시에 동경심과 호기심이 시작되었다. 이런 이야기들의 주인공 중 페르시아 황제 ‘Xerxes’는 헨델에 의해 오페라로 만들어졌고, 또한 유럽까지 태멀레인(Tamerlane)으로 이름이 와전된 절름발이 티무르(Timur Leng)라는 별명을 가지고 있던 ‘샤 로흐’ 황제 역시 헨델에 의해 오페라 ‘타메를라노(Tamerlano)’로 탄생했다.

그리고 2013~14년 시즌 세계 오페라 공연 횟수 17위를 자랑하는 푸치니의 오페라 ‘투란도트’의 내용엔 티무르 제국이 멸망하면서 아버지 티무르 왕과 함께 중국으로 망명한 ‘칼라프’ 왕자가 중국의 공주 ‘투란도트’에게 첫눈에 반하게 된다. 많은 왕자와 귀족들이 ‘투란도트’에게 구애하지만 공주는 수수께끼를 내고 그 문제를 풀지 못한 구애 자들을 처형한다. 하지만 포기를 모르는 ‘칼라프’ 왕자는 3개의 수수께끼를 맞히고 ‘투란도트’와 사랑의 이중창을 부르며 해피엔딩으로 오페라가 끝을 맺는다. 어디서 많이 들어본 이야기 아닌가?

그렇다. 앞에서 이야기 중 신라로 망명한 페르시아의 왕자 이야기와 판박이 이야기이다. 어쩌면 신라로 망명했던 페르시아 왕자의 이야기가 후대에 전해지고 시대만 바뀌어 소설화된 건 아닐까? 어떤 역사학자들은 우리 민족의 영향력이 지금 중국 땅의 대부분을 차지하고 있었다고 한다. 믿거나 말거나 이지만, 조선의 태조 이성계 시절까지만 해도 우리 민족은 현재 중국 땅을 호령했다고 할 정도이다. 티무르 제국의 땅 우즈베키스탄의 고도 사마르칸트에 가면 벽화에 고구려 사절단의 모습이 아직도 남아있다.

우즈베키스탄 언어는 우랄 알타이어계다. 카자흐스탄, 신장위구르 모두 같은 계통이며간단한 생활 언어는 서로 통한다. 터키에서부터 몽골, 한국, 일본까지 연결된 지역엔 돌궐, 흉노, 부여 등 한때는 같은 민족이었던 사람들이 지배했던 것이다. 적어도 중국 동부 지방까지 진출했던 우리 한민족은 안타깝게도, 17세기 청나라의 계속된 침입을 시작으로 ‘병자호란’을 거쳐 외세 열강들이 들어오는 19세기 급격히 힘을 잃어 한반도로 몰리지 않았다면 이탈리아의 오페라 작곡가 푸치니는 강성했던 신라나 조선을 배경으로 공주 이름을 딴 오페라 ‘프라랑’을 만들지 않았을까?

만약 이라는 가정이지만, 우리는 서양 유명 작곡자마저 푹 빠져버린 대서사시 속 페르시아 왕자 ‘아비틴’이 노래 부르는 ‘Nessun Dorma(공주는 잠못 이루고)’를 듣고 있지는 않을까 하는……. 그런 조금은 아쉬운 입맛을 다셔본다.

신금호

CTS 라디오 ‘펀펀뮤직’ 진행자, 성악가, 오페라 연출가, M cultures 대표

서울대 음악대학 / 영국 왕립음악원(RSAMD) 오페라 석사, 영국 왕립음악대학(RNCM) 성악 석사