[아츠앤컬쳐] 오노레 도미에(Honoré Daumier, 1808~1879)는 귀스타브 쿠르베(Gustave Courbet, 1819~1877)와 동시대를 함께 했던 화가이자 판화가이다. 도미에는 프랑스 마르세유(Marseille) 유리 직공의 아들로 태어났는데, 대학에서 법학을 공부하고자 파리로 이주하게 된다. 그러나 대학 시절 법학을 포기하고 그림 그리기에 전념하여 화가가 되기로 결심한다.

도미에는 법원에서 서류를 정리하는 업무 등을 하며 생계를 유지하면서도 아버지의 지인의 소개로 그림을 배우기 시작한다. 그는 신문의 시사만화가로 처음 일을 시작하였는데, 1830년부터 잡지에 정치 만화를 발표하여 한때 감옥에 갇히기도 하였다. 도미에의 삽화 대부분은 사회의 부조리와 권력의 부패를 묘사했기 때문이다. 그의 작품은 국민이 낸 세금을 게걸스럽게 먹어 치우는 국왕과 지배계급, 국왕이 먹고 남은 쓰레기를 서로 먹으려는 정치인들, 불평등한 경제와 이권을 위한 야합 등을 적나라하게 담았다. 그의 이러한 신랄한 사회비판 작품은 신문과 잡지를 통해 시민들에게 전해졌으며, 이러한 이유로 그는 단번에 유명작가의 반열에 올라 시민들의 울분을 풀어주는 사회적 명망가가 되었다.

수감 생활 후 도미에는 가난한 민중에게 시선을 옮겼다. 귀족이나 부르주아의 횡포로 고통당하는 민중들의 삶을 한층 더 사실적으로 그려냈다. 이후 날카로운 풍자와 따뜻한 인간애가 담긴 걸작을 많이 남겼다. 대표작으로 〈3등 열차(The Third-Class Carriage)〉(1862) 등이 있다.

그의 〈3등 열차〉는 열차라는 근대적인 이동 수단과 함께 서로에게 무관심한 얼굴로 앉아 있는 군중의 모습을 다룬다. 흔들리는 열차의 3등 객실, 아이에게 정을 주고 있는 엄마와 할머니에게 기대 자고 있는 아이의 모습은 일상에 지친 서민들의 모습을 보여준다. 다른 승객들도 좁은 3등 객실 내에 서로 다닥다닥 붙어 있지만 우울한 침묵만 흐를 뿐이다. 당시 산업화의 그늘에 가려진 도시 빈민 노동자들에 대한 도미에의 연민이 느껴진다. 그는 점차 시력이 나빠져서 결국 앞이 거의 안 보이는 고통을 받기도 하였는데, 그가 남긴 수많은 유작은 오늘날에는 시력이 안 좋은 미켈란젤로의 창의력에 비견되기도 하며 당시의 프랑스 사회를 알 수 있는 중요한 역할을 하였다.

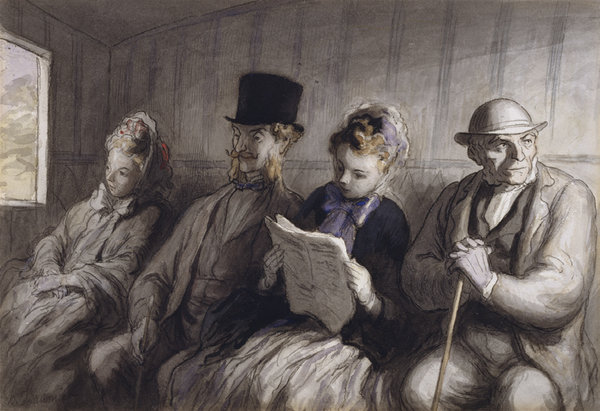

반면, 〈1등 열차(The First-Class Carriage)〉(1864)에서는 열차 안의 사람들은 행색부터 다르다. 혹여 있을지 모를 서로에 대한 접촉을 염두에 둔 사람들은 장갑을 끼고 있다. 이들 사이에서는 어떤 유대감이나 인간적인 관계가 느껴지지 않는다. 무심하게 차창 밖으로 시선을 던진 창가의 승객과 읽을거리에 몰두한 여성 그리고 할 일 없이 앉아있는 노인은 공간을 공유하고 있을 뿐, 모두 고독한 개인의 모습이 잘 드러난다.

그림뿐 아니라 법원의 판례도 그 당시의 시대 상황을 반영한다. 열차에서 무단으로 내리는 것은 상당히 위험한 일인데, 최근에는 승객이 열차의 문을 쉽게 열지도 못할 뿐만 아니라, 고속으로 출발하는 열차에서 스스로 문을 열고 내린다는 것은 상상하기 어려운 구조다. 그런데 30여 년 전의 판결문만 보더라도 승객이 움직이고 있는 열차의 문을 열고 내리다가 발생한 상해사고를 둘러싸고 다툼이 제법 있었다.

초만원 열차에서 승객 B를 포함한 수많은 사람들이 열차 데크(열차 바깥에 위치해 있음)에까지 매달려 있었고, 이에 대한 위험 방지조치가 없는 상태에서 승객 B가 전신주의 전선에 접촉되어 감전이 되고 추락 및 부상을 당한 사건이 있었다. 법원은 관계 공무원이 승객 운송 상의 주의 의무를 게을리한 과실이 있다고 보고, 해당 열차 운영 회사는 승객 B에게 손해배상을 해야 한다고 판시하였다.

또한 열차의 문을 폐쇄하였다면 사고를 미연에 방지할 수 있었을 것인데 그러한 조치를 하지 않아 사고가 발생했다면, 국가는 여객 운송인으로서의 책임을 져야 한다고 판시한 판례가 상당하다.

다음과 같은 사건에서 국가의 책임이 인정되었는데, 야유회에 갔다가 술에 취한 승객들이 바깥으로 향한 문이 열려 있는 화물칸에서 떠들고 놀고 있던 사건이다. 이때 열차의 차장이 그들에게 본인 자리로 돌아가라고 한 차례 지시하였다고 하더라도, 그들이 군중심리와 취기에 다시 돌아올 염려가 있었음에도 이 문을 폐쇄하지 않았다면 이에 대해 여객 운송에 대한 주의의무를 다 하였다고 보기 어렵다고 보았다(실제 이 술 취한 승객들은 다시 화물칸으로 갔다가 일행이 실족하여 열차 밖으로 떨어져 나가는 사고가 있었다).

반면, 다음과 같은 사건에서는 국가의 책임이 인정되지 않았다. 열차 승객 A는 술에 취한 상태에서 가락국수를 사 먹으려고 잠시 열차에서 하차하였는데(열차가 5분가량 특정 역에 정차한 상태였다), 시간이 지나 열차가 이미 출발하여 50m 정도 운행한 상태였는데도 A는 무모하게 해당 열차에 올라타려고 뛰어서 열차의 승강대 손잡이를 잡으려다가 놓쳤다. 이에 선로에 떨어져 상해를 입은 것이다.

승객 A는 자신이 입은 상해에 대해 여객 운송인(국가)이 배상을 해야 한다고 주장하였으나, 법원은 국가는 책임이 없다고 판시하였다. 법원은 승객 A의 손해는 전적으로 A의 과실에 기인한 것으로 보았으며, 국가가 운영하는 열차 운영 회사에 정차 시간이 정해져 있던 열차의 모든 승객이 뒤늦게 열차에 타고 내리는지를 계속 확인할 의무가 있다고 하는 것은 현실적으로 어렵다고 보았다.

과거에 열차 승객을 보호하기 위하여 여객 운송인인 국가에 그 책임 범위를 확대하여 인정했던 것은 이해할 수 있으나, 과거와는 달리 이제는 열차의 출입문이나 창문을 승객이 자유롭게 개폐할 수 없게 되었다. 이에 따라 법원도 과거와 같이 국가의 책임을 확대하는 방향으로 판결을 내리지 않는 듯하다. 지금과 같은 열차 구조에서 승객 스스로 운행 중인 열차에서 뛰어내리거나 운행 중인 열차에 올라타려고 하다가 사고가 난 경우까지 국가에 책임을 부과하기에는 상당히 가혹하기 때문일 것이다.

글 | 이재훈

문화칼럼니스트, 변호사, 고려대학교 겸임교수, 한국과학기술기획평가원 연구위원

(주)파운트투자자문 감사