[아츠앤컬쳐] 바로크(Baroque) 시대의 작곡가들이 가장 성망했던 장르가 오페라였다면, 고전주의 시대의 작곡가들이 가장 심혈을 기울여 작곡한 장르는 교향곡이다. 교향곡은 야심 찬 작곡가라면 누구나 도전해 보고 싶은, 고전주의 시대의 가장 규모가 크고 가장 위험한 장르라고 할 수 있다. 작곡가들은 교향곡을 통해 자신의 능력을 평가받을 수 있었고, 그것을 통해 명성을 얻을 수 있었다. 하이든(Franz Joseph Haydn, 1732~1809)이 107곡이나 되는 많은 교향곡을 작곡하였고, 모차르트(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756~1791)는 그 짧은 생애 동안 41곡의 교향곡을 작곡하였다.

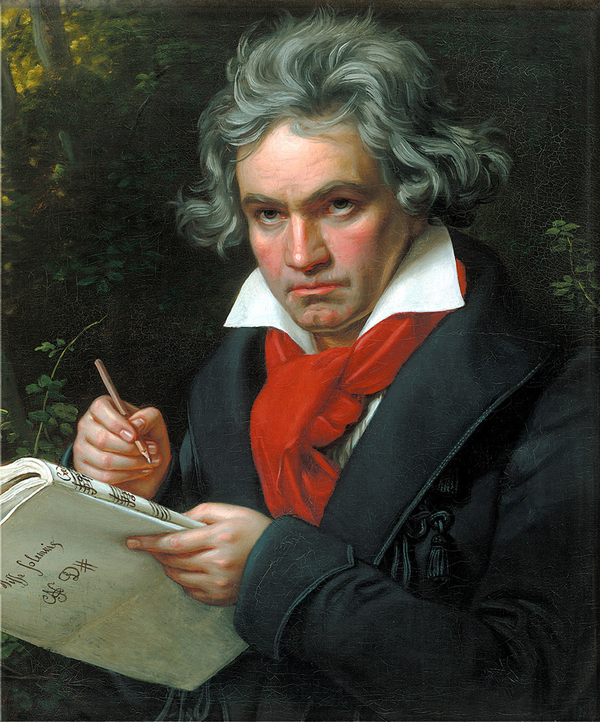

교향곡이라고 하는 음악 형식을 이야기할 때, 가장 먼저 떠오르는 작곡가가 있다면 아마도 베토벤(Ludwig van Beethoven, 1770~1827)일 것이다. 하이든에 의해 확립되었고, 모차르트에 의해 더욱 발전된 교향곡을 마침내 음악사상 전무후무한 위치로 끌어 올리면서, 고전주의를 최고의 절정기로 만든 작곡가가 베토벤이다.

베토벤은 하이든이나 모차르트에 의해 이미 음악적으로 원숙해진 교향곡 양식에, 그 자신만이 할 수 있었던 극적이면서 치밀한 구성과 예술적인 상상력을 보태어 교향곡을 최고의 예술 장르로 승화시켰다. 하이든에 의해 시작된 고전주의가 모차르트를 거쳐 베토벤에 이르게 되고, 이들 셋을 고전주의 3대 거장이라고 말한다. 재미있는 것은 이들을 ‘빈(Wien) 고전악파의 트로이카’라고도 불렀다고 하는데 이들 모두 빈 태생은 아니다.

베토벤은 독일의 본(Bonn) 출신이다. 베토벤의 이름에 ‘반(van)’이 붙어 있는데, 이것을 통해 알 수 있듯이 그의 조상은 독일인이 아니고 네덜란드인이다. 집안 대대로 네덜란드에서 살아온 베토벤 가문이 독일의 본에서 자리를 잡게 된 것은 베토벤의 할아버지로 인한 것이다. 베토벤의 할아버지는 원래 가수였다. 그가 본으로 이주한 것도 이곳의 궁정가수로 일하기 위해서였는데, 여기서 베토벤의 아버지를 낳았고, 그 이후로 쭉 독일 본에서 생활을 하게 된 것이다. 베토벤은 성년이 될 때까지 본에서 거주하였기 때문에 독일의 본이 바로 베토벤 음악의 정신적인 고향이라 할 수 있다. 물론, 베토벤은 본 거주 시기에는 음악가로서 아직 특출난 재능을 보여주지 못했다.

베토벤은 빈에 진출한 이후, 모두 9개의 교향곡을 작곡하였는데, 이들은 베토벤의 다른 작품들과 마찬가지로 작곡 연도에 따라 세 개의 시기로 나눌 수 있다.

제1기는 전통적인 고전주의 소나타 양식을 습득하고 실험하였던 1782년부터 1802년까지로 교향곡 제1번과 제2번이 여기에 해당한다. 제1기에는 베토벤 자신의 목소리나 의지가크게 돋보인다기보다는 하이든, 모차르트 두 작곡가의 악풍을 크게 벗어나지 않는다. 제2기는 1803년부터 1815년에 해당한다. 1802년은 바로 베토벤이 동생들에게 보내는 유서를 쓰고 빈에 있는 하일리겐슈타트(Heiligenstädter) 숲속에서 자살을 기도했던 해로 1803년은 바로 청각 장애로 인한 절망과 충격에서 벗어나 작곡에 대한 새로운 의욕을 펼치기 시작한 해이다. 이 시기에 베토벤은 영웅적 성격의 대규모 작품들을 작곡하였는데 교향곡으로는 제3번부터 제6번까지가 이 시기에 해당한다. 특히, 교향곡 제3번 <영웅(Sinfonia Eroica)>은 1803년 여름부터 그 이듬해 봄까지 작성한 작품으로, 정신적으로 어려운 시기를 이겨내고 정열 그 자체로 투쟁과 폭발력을 고스란히 담았다.

베토벤의 교향곡 제3번 <영웅>은 나폴레옹(Napoléon Bonaparte, 1769~1821)과 관계가 있다. 나폴레옹은 베토벤보다 1살이 많은 코르시카 출신의 군인이다. 그가 프랑스 혁명을 발판으로 하여 과감하게 정치 개혁을 시행할 때, 베토벤은 비로소 진정한 인물이 나왔다며 탄성을 지를 정도였다고 한다. 그리하여 나폴레옹 보나파르트에게 이 작품을 헌정할 목적으로 교향곡 악보의 표지에 “나폴레옹에게 바침”이라고 친히 써넣기도 했다. 그러나 1804년 나폴레옹이 스스로 황제에 등극했다는 사실을 알고는 표지에 써넣은 문장을 칼로 긁어내고, 대신 “어떤 영웅의 추억을 기리기 위하여”라고 문구를 바꾸었다.

이렇게 작품의 제목, 제호를 임의로 바꾸는 것은 문제가 없을까?

물론 베토벤은 자신의 작품의 제호를 스스로 변경하였기에 문제될 것이 없겠지만, 현대 사회에서는 작품을 창작한 작가와 작품의 소유자가 다른 경우가 흔하기 때문이다.

우리나라 저작권법상 저작권에는 동일성유지권이라는 것이 존재한다. 동일성유지권은 저작인격권의 일종으로서 저작자의 인격적 이익을 보호하기 위한 취지의 권리라고 할 수 있다. 1986년도에 저작권법이 크게 개정되었는데, 그 개정 이전의 구(舊) 저작권법에 따르면, “저작자는 저작물에 관한 재산적 권리에 관계 없이 또한 그 권리의 이전(移轉) 후에 있어서도 그 저작물의 내용 또는 제호에 변경을 가하여 그 명예와 성망을 해한 자에 대하여 이의를 주장할 권리가 있다”라고 규정되어 있었다. 이에 ‘저작자의 명예와 성망을 해할 것’인지 여부가 항상 쟁점이 될 수밖에 없었다. 저작자의 의사와 상관없이 그 저작물을 소유한 사람이 해당 작품의 제목이나 제호를 변경하더라도 저작자의 명예와 성망을 해하지 않았다면, 이에 대해 이의를 주장하기가 어렵다는 뜻이 되기 때문이다.

따라서, 1986년 이후의 우리나라 저작권법은 이러한 ‘저작자의 명예와 성망을 해할 것’이라는 요건을 삭제하고, 저작자의 명예와 성망 등 구체적인 인격적 가치의 훼손이 동일성유지권 침해 여부와 관계가 없음을 명백히 하였다. 현재 우리나라 저작권법의 해석상으로는 저작물의 동일성을 해치는 변경, 즉, 저작자의 동의 없이 작품의 제목이나 제호가 바뀌었다면, 그와 같은 변경이 실제로 저작자의 명예와 성망을 해한 것인지 여부를 묻지 않고 저작물의 완전성에 관한 저작자의 인격적 이익이 침해된 것으로 간주하므로 이는 동일성유지권 침해에 해당한다고 보고 있다. 저작권법에 따르면, 저작자의 동의 없이 제목을 ‘나폴레옹’에서 ‘어떤 영웅’으로 바꿀 수 없는 것이다.

글 | 이재훈

문화칼럼니스트, 변호사, 고려대학교 겸임교수, 한국과학기술기획평가원 연구위원, (주)파운트투자자문 감사