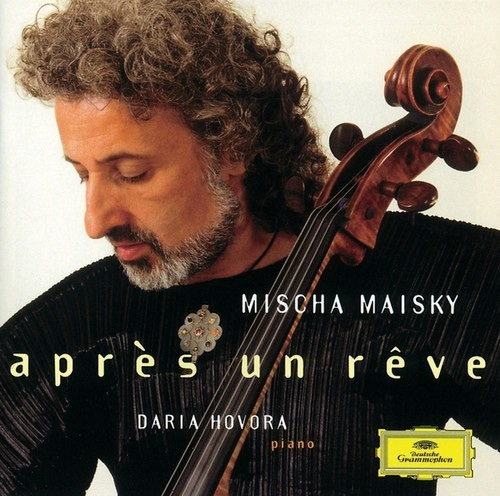

[아츠앤컬쳐] 우리 시대 최정상의 첼리스트 미샤 마이스키는 팬데믹 직전 우리나라를 찾았다가 팬데믹이 다소 가라앉기 시작하는 이 시점에 다시 내한 연주를 갖는다. 마이스키는 4월 29일 군산 예술의전당을 시작으로 5월 1일 서울 예술의전당 콘서트홀, 5월 3일 광주 문화예술회관에서 각각 독주회를 이어간다.

지휘자 장한나의 첼로 스승이기도 한 미샤 마이스키는 내한 연주 전 인터뷰에서 “클래식 음악이 세상을 구하거나 커다란 문제를 해결할 수는 없지만, 사람들이 어려운 상황에 잘 대처할 수 있도록 돕습니다. 특히 폭력을 겪은 끔찍한 상황에서 사람들이 더 나은 인간성을 가질 수 있도록 만듭니다.”라고 말했다. 평생 음악을 해왔고, 지금도 음악과 함께 살고 있고, 음악만 생각하는 삶 속에서 살아온 철학적이고 사려깊은 마이스키의 말이다.

러시아가 불법적 일방적으로 침공함으로 시작된 우크라이나 전쟁은 지금 이 순간에도 우크라이나 땅과 사람들에게 엄청난 피해를 입히며 진행 중이다. 미샤 마이스키는 출생은 라트비아 리가에서 했지만 혈통은 우크라이나계 유태인이다. 마이스키는 학생 시절 모스크바 음악원에서 첼로를 공부하다가 1970년 누나가 이스라엘로 이주했다는 이유로 갑자기 강제수용소에 18개월간 수용된 적이 있다. 결국 마이스키는 출소 후 러시아를 떠나 이스라엘 국적을 갖게 되었다.

그는 우크라이나를 위한 자선음악회를 빈번히 열며 열심히 지원 중이다. 마이스키는 “최근 러시아 연주자만이 아니라 차이코프스키, 라흐마니노프, 쇼스타코비치 같은 러시아 작곡가의 음악이 금지되는 사례도 나오는데요, 너무나 어리석고 터무니없으며 잘못됐다고 생각합니다. 러시아의 문화는 매우 다채롭습니다.”라고 러시아 문화를 변론했다.

하지만 러시아 음악, 나아가 러시아 문화는 총체적 위기를 맞고 있다. 지휘자 리카르도 무티는 지난 2월 24일 시카고 심포니 콘서트홀에서에의 연주회 전에 이례적으로 객석을 향해 러시아의 우크라이나 침콩에 대한 규탄과 반전 메시지를 발표했다.

인기 연주자 피아니스트 하티아 부니아티슈빌리도 지난 3월 파리에서 열린 ‘우크라이나를 위한 연대’라는 제목의 특별연주회에서 우크라이나 국기를 상징하는 노란색 파란색 리본을 달고 나왔다. 명품 까르띠에와 LG전자 모델로도 활약 중인 부니아티슈빌리는 “러시아와 러시아인들을 사랑하지만 예술가로서 이번 전쟁에 항의해야 할 책무를 느낀다. 도스토옙스키를 사랑하고 러시아 음악에도 많은 영향을 받았지만, 야만적인 전쟁에 항의를 표시하는 것이야말로 희생자와 난민을 위한 길이라고 본다.”라고 말했다. 조지아 출신의 그녀는 러시아가 2008년 조지아를 침공한 것에 항의하며 계속 러시아 연주를 거부하고 있다.

세상에서 가장 유명하고 중요한 콩쿨 중 하나인 차이코프스키 콩쿨도 위기다. 국제음악콩쿨연맹(WFIMC)은 지난 4월 13일 열린 긴급 총회에서 압도적 다수 회원들의 찬성으로 차이코프스키 국제 콩쿨의 회원 자격을 즉시 박탈한다고 발표했다. 정확히는 몰라도 WFIMC가 차이코프스키의 자격을 박탈해도 러시아는 매 4년마다 열리는 2023년도 콩쿨을 열 수 있다. 하지만 그 국제적 위상은 크게 약화될 수밖에 없다.

우리는 이미 세계 각국이 볼쇼이 발레단의 초청 연주를 취소한 뉴스, 뮌헨 필이 음악감독이었던 러시아 출신 세계적 지휘자 발레리 게르기예프를 즉시 해고한 뉴스 등을 접했다. 지금 현재 진행 중인 서방 클래식계에서의 러시아 연주가 배제 사태는 러시아 출신의 각 개인에게 불이익임은 물론 분명 러시아 문화 나아가 러시아 국력의 총체적 에너지를 약화시키는 원인이 될 것이다.

괴테는 고치고 또 고치며 쓴 필생의 역작 ‘파우스트’에서 “영원히 여성적인 것이 우리를 이끌어 올리도다.(Das ewig Weibliche zieht uns an)”라고 말했다. 영원히 여성적인 것은 영원한 사랑으로도 번역된다. “영원한 예술, 영원한 문화가 우리를 이끌어 올리도다”로도 확대 해석될 수도 있다고 본다.

클래식은 과거에도 그랬고, 미래에도 그럴 것이다.

클래식은 현재에도 세상을 구하고 있는 중이다.

글 | 강일모

경영학 박사

국제예술대학교 총장 역임

차의과학대학교 상임이사