[아츠앤컬쳐] 새해가 시작되면서 굳게 마음먹거나 바라는 것들을 적어보기도 했는데 벌써 2월이다. 시간이 이렇게 빨라지게 느껴지는 건 주변 어른들이 말씀하시던 그 나이가 된 건 아닌가 싶다. 새해에는 팍팍한 삶이 조금은 좋아지지 않을까 하는 약간의 운에 기댄 마음이 스멀스멀 올라오는데 사실 그런 일은 거의 없지 않은가? 열심히 일하는 만큼 노력하는 만큼 성장하는 것이 정상적인데 시간이 가면 갈수록 밤샐 자신은 없어진다. 몸이 예전과 같지 않으니, 모든 속도가 느려지고 지친다.

37살의 나이에 세상을 떠난 빈센트 고흐가 늘 입에 달고 다니던 말이 ‘자신은 너무 늙어 버렸다’였다. 어린 나이에도 불구하고 겉늙고 몸도 정신도 황폐해진 고흐의 작품은 그의 사후 많은 사람의 마음을 울렸다. 누구나 삶의 무게는 무겁다. 그러기에 행복해 보이는 인스타그램의 자랑질보다는 나보다 힘들게 살았던 위대한 예술가에게 환호하는 건 아닐지 하는 생각이 든다. 여러 가지 이유가 있겠지만 최근 빈센트 반 고흐의 작품 전시회에 폭발적인 관심으로 관람객들이 몰린다는 뉴스를 접하니 대한민국에서 미술 세계에 관한 관심이 점진적으로 향상되고 있다는 긍정적 신호가 느껴진다.

고흐는 평생 딱 한 점의 자기 작품을 팔았다. 붉은 수수밭이다. 농촌의 풍경을 그렸던 밀레를 정신적 스승으로 삼고, 가난한 농부들의 삶의 무게를 고흐가 느끼는 방식으로 그려낸 초기 작품들은 매우 어두웠고 그림의 실제 소비자였던 상류층에는 인기가 없었다. 이상주의자였던 고흐에겐 이해할 수 없는 대중의 취향을 연구하기 위해 프랑스 파리로 떠났지만 거기서도 적응하지 못하고 자신의 꿈을 이룰 아를로 떠났다. 그곳에서 고갱과 예술가의 유토피아를 만들고자 했지만, 그마저도 몇 달 못 가 고갱과의 불화로 깨져버렸다.

사실 아를이라는 작은 마을로 내려온 것도 파리의 높은 물가를 버틸 자신이 없었기 때문이었다. 하지만 아를에서도 괴인 취급을 받던 그는 결국 생레미의 생폴 요양원으로 거처를 옮겼다. 그곳은 정신병원이었지만 고흐가 그림을 그릴 수 있도록 동생 테오가 재정적으로 도움을 주었다. 그리고 그가 마지막으로 선택한 곳이 파리 북쪽의 인근 마을 오베르 쉬르 우아즈(Auvers-sur-Oise)였다. 저명한 정신과 의사 폴 가셰를 찾아갔고 그와 인간적인 교류를 통해 마음의 안정을 찾을 수 있었던 이 마을에서 두 달 정도의 기간 70점 정도의 작품을 그렸으니 어마어마한 작업 속도였다. 언제나 그렇듯 금사빠(금방 사랑에 빠지는) 캐릭터에 직진만 할 줄 아는 그는 늘 거절당하기 일쑤였고 의사 양반 가셰의 딸을 감히 탐내다가 사이가 서먹서먹해지기까지 했다. 고흐가 늘 불행한 이유에 이성으로부터 사랑받지 못한 이유도 한몫했을 것이다.

오베르 쉬르 우아즈에 있는 고흐의 무덤이 있는 공동묘지를 걸어가는 언덕길의 풍경은 고흐가 말년에 그렸던 그림 속에 등장하는 모습이었다. 필자가 찾아간 그날은 마침 비가 내렸고 길에는 거의 사람이 없었지만, 장례식이 진행 중이었다. 관광객임을 눈치챈 장례를 치르던 사람들이 친절한 몸짓 발짓으로 고흐 무덤의 위치를 알려주었다. 고흐가 살던 때 마을 사람들의 눈빛도 이렇게 친절했다면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 든다.

겨우 만 37세를 겨우 넘기고 세상을 떠났지만, 아직도 그 마을에서 정확히 어떻게 총을 맞았는지도 밝혀지지 않았다. 본인은 스스로 자신을 쏘았다고 하고 사건 정황은 동네 불량배를 범인으로 지목했지만, 워낙 작은 마을에서 벌어진 외지인의 죽음에 대해 쉬쉬하면서 지나간 느낌이다. 뜨거운 예술혼을 불태우던 고흐가 갑자기 자살했다는 것은 정말 이상하지만, 늘 외면당했던 인생처럼 마지막도 거기 없었던 사람처럼 사라졌다.

그가 정신병원에서 들판에 나가 자주 그렸던 몽환적인 마을 풍경은 지금도 많은 사람에게 사랑받고 있는데, 바로 ‘별이 빛나는 밤’이다. 그림을 그리며 흘러넘치는 눈물 때문인지 압생트 술의 영향인지 급격히 안 좋아진 메니에르병 때문에 흔들려 보인 것인지, 11개의 별이 마치 도시의 밝은 가로등보다 하늘에서 더욱 크게 빛나고 있고 사이프러스 나무가 바람에 그 이파리들을 날리며 서 있다.

친구도 떠나가고 스스로 생각해도 미쳐버린 고흐 자신이 느꼈을 생의 절망적 상황에서도 인생은 별을 향해 걸어가는 과정이라고 이야기하는 그의 이상주의자와 같은 모습은 후일 푸치니의 작품에도 그 캐릭터가 투영되어 있다. 1900년 초연된 ‘토스카’에 나오는 남자 주인공 카바라도시의 직업은 화가다. 왕정에 반대하는 공화주의자이며 이상주의자인 그는 탈옥한 정치범 친구 안젤로티를 숨겨주게 되고 결국 당국에 발각되어 죄를 물어 사형에 처해질 운명이다. 사형 집행 전, 창문 밖으로 보이는 밝게 빛나는 별들을 보며, 죽음에 대한 두려움과 사랑하는 토스카를 그리워하며 목 놓아 오열하듯 부르는 그 노래의 제목이 바로 ‘별은 빛나건만’이다. 고문을 당하는 순간에도 지켰던 그의 이상과 자존심은 인생의 끝에서 자신의 선택에 대한 후회의 마음으로 무너져버린 모습을 보여준다. 그저 아름다운 멜로디에 열광하기보다는 우리도 비슷하게 후회되는 인생을 살아가고 있기에 열광하는 그것이 아닐까.

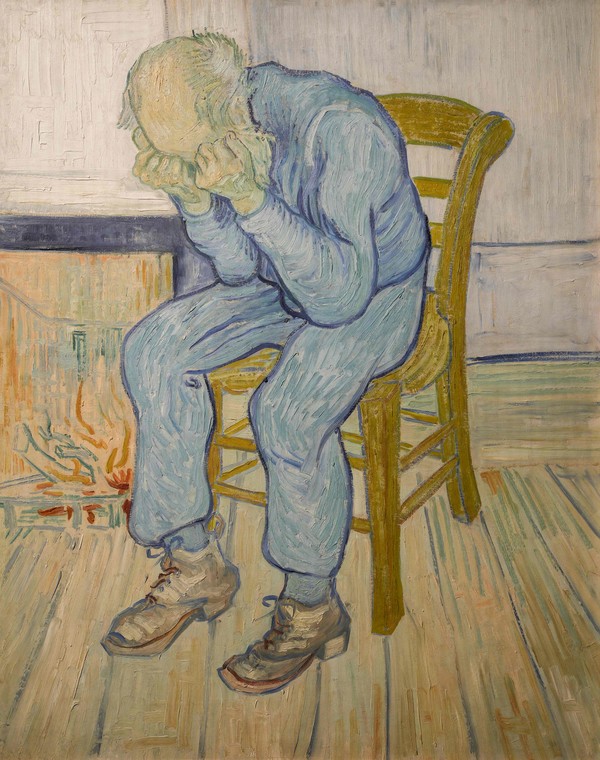

아마 고흐도 그렇게 열심히 그림을 그리면서도 마음 한편에는 삶을 놓고 싶은 마음이 가득했을 것은 분명하다. 잘나가던 직장인의 생활을 관두고 붓을 잡으면서 평생 동생에게 경제적으로 의지해야 하는 자괴감도 당연히 있었을 것이다. 고흐의 그림 중에는 두 손으로 얼굴을 감싸고 우는 사람들이 유독 많다. 우리도 가끔 아무도 없을 때 그렇게 울고 싶을 때가 있다. 나의 마음을 알아주는 것 같은 작품. 그래서 사람들은 그의 작품에 열광하게 되는 건 아닐까?

현재 그의 그림은 경매 최고가를 기록하고 있고 많은 사람을 먹여 살리고 있지만, 그 많던 당시의 사람들은 그 예술가 한 명조차 먹여 살리지 못했다는 아이러니를 생각하면 같은 예술가로서 씁쓸하게 느껴진다.

2025년, 서로들 건강해지자는 덕담으로 시작했다. 고흐의 작품과 생애를 보니 더 절실하게 건강하지 않으면 아무 소용이 없다는 생각이 든다. 그럴 가능성이 작지만, 혹시 모를 부귀영화도 건강해야 늦은 나이에라도 겨우겨우 누리다 가는 거니까 말이다.

글 | 신금호

'오페라로 사치하라' 저자

성악가, 오페라 연출가, M cultures 대표

서울대학교 음악대학 졸업

영국 왕립음악원(RSAMD) 오페라 석사

영국 왕립음악대학(RNCM) 성악 석사

www.mcultures.com