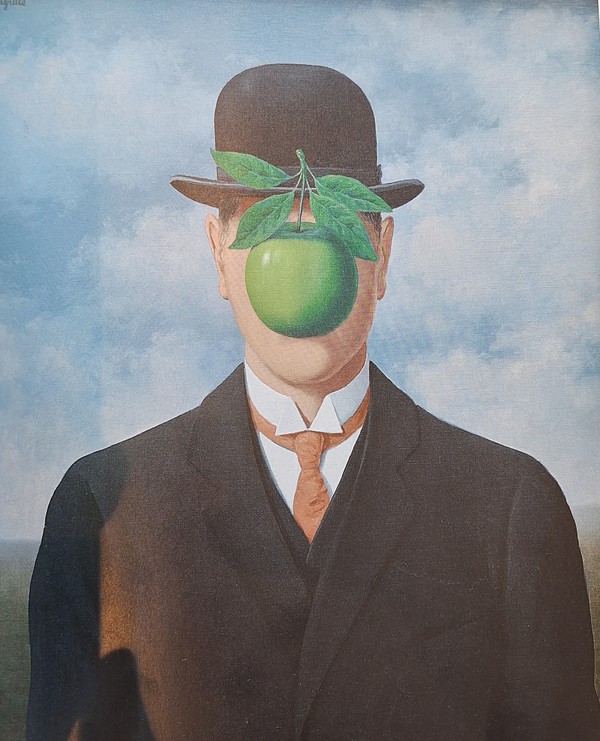

[아츠앤컬쳐] 1898년 벨기에에서 태어나 1967년 세상을 떠난 초현실주의 화가 르네 마그리트(René François Ghislain Magritte). 그의 작품을 떠올릴 때 가장 먼저 스치는 이미지는 바로 ‘중절모(Bowler hat)’를 쓴 신비로운 인물들이다. 특히 그의 대표작 ‘사람의 아들’에서는 하늘과 바다가 맞닿은 배경 속에 정중한 차림의 남성이 서 있고, 얼굴은 둥둥 떠 있는 녹색 사과에 가려져 있다. 이 작품 속에서도 중절모는 어김없이 등장한다.

마그리트는 인간의 본능과 욕망, 가학과 억압이라는 주제를 탐구하며, 서로 이성적으로 매치되지 않는 요소들을 결합하는 방식을 고민했다. 그는 이를 ‘데페이즈망(Dépaysement, 전위적 배치)’ 기법을 통해 구현하며, 익숙한 것들을 낯설고 생경한 방식으로 표현했다. 중절모를 쓴 인물들이 자주 등장하는 그의 그림들에서 중요한 점은 얼굴이 보이지 않는다는 것이다. 관객들은 그 모자 속 존재가 누구인지 더욱 궁금해지며, 정체성을 가린 그 모자는 단순한 액세서리가 아니라 새로운 의미를 부여받은 상징으로 변모한다.

마그리트는 중절모를 단순한 사물로 그리지 않았다. 그는 중절모를 원래의 기능에서 탈피시켜, 호기심과 상상력을 자극하는 매개체로 삼았다. 우리가 흔히 보는 것들이 사실은 우리가 보는 그대로가 아닐 수도 있다는 철학적 질문을 던지며, 시각적 인식에 대한 혼란을 불러일으킨 것이다.

중절모와 같은 상징적 오브제는 예술가들이 ‘보이지 않는 것’을 드러내는 방식 중 하나다. 어울리지 않는 요소들을 결합하고, 기존의 개념을 해체함으로써 완전히 새로운 세계를 구축하는 것. 이것이야말로 예술가들의 본질적인 역할이 아닐까? 마그리트의 중절모가 단순한 신사복의 일부가 아니라 하나의 질문이자 도전이었듯, 우리 역시 서로 어울리지 않는 것들의 조합 속에서 또 다른 가능성을 발견할 수 있을 것이다.

글 | 김남식

춤추는 남자이자, 안무가이며 무용학 박사(Ph,D)이다. <댄스투룹-다>의 대표, 예술행동 프로젝트 <꽃피는 몸>의 예술감독으로 사회 참여 예술프로젝트를 수행하고 있으며 정신질환 환자들과 함께하는 <멘탈 아트페스티벌>의 예술감독으로 활동, <예술과 재난 프로젝트>의 움직임 교육과 무용치유를 담당하며 후진양성 분야에서도 활발히 활동하고 있다.