“의자도 말을 할 수 있다.”

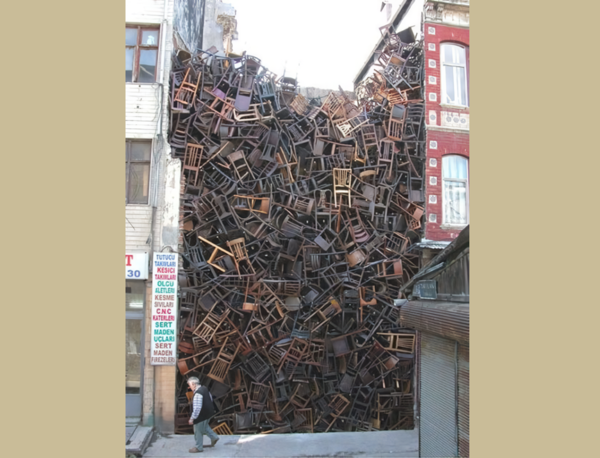

[아츠앤컬쳐] 도리스 살세도(Doris Salcedo1958~)가 2003년 이스탄불 비엔날레에서 선보인 〈무제(Untitled)〉는 1,600개의 의자를 두 건물 사이에 차곡차곡 쌓아 올린 대규모 설치 작품이다. 이 작품은 단순한 가구로서의 의자가 아닌, 집단 폭력의 희생자들을 기리는 매개체로 활용되었다. 그것은 폭력과 상실의 흔적, 그리고 사라져간 이들의 부재를 증언하는 침묵의 언어였다.

의자들은 무질서하게 포개져 있지만, 그 속에는 보이지 않는 질서가 존재한다. 거칠게 쌓인 구조는 마치 뒤엉켜 쓰러진 인간 군상을 연상시킨다. 이 장면을 마주하면 우리는 아우슈비츠의 희생자들, 살세도의 고국인 콜롬비아에서 내전으로 스러져 간 이름 없는 이들, 그리고 세상의 모든 억울한 죽음들을 떠올릴 수밖에 없다.

살세도는 의자를 단순한 사물이 아닌, 인간의 기억과 고통을 담고 있는 존재로 바라보았다. 본래 앉기 위한 기능을 가졌던 의자들은 이제 1,600명의 아픔을 증언하는 기념비가 되었다. 하나의 애도가 아니라, 폭력과 상실을 직면해야 하는 사회적 기억을 환기시키는 장치로서 말이다.

이러한 방식은 나의 전공인 현대무용에서도 유사하게 묘사된 작품이 있다. 독일 후기 표현주의의 대표적인 안무가 피나 바우쉬Pina Baush의 작품 〈Cafe Müller〉 속 의자들을 떠올리게 한다. 바우쉬는 많은 의자를 무대로 가져와 인간의 사랑과 상처, 그리고 기억을 이야기했다. 반면 살세도는 의자 자체를 하나의 기억의 잔해로 변모시켰다. 우리가 앉아 쉬는 공간이 아니라, 부재와 상흔이 쌓인 공간으로 변형시킨 것이다.

창작자의 개입이 없었다면 단순한 가구에 불과했을 의자들. 그러나 예술가의 손을 거친 순간, 그것들은 하나의 생명체가 되었다.

결국, 의자는 말을 하게 된다.

우리의 손길과 시선이 닿는 순간,

그것은 조용하지만 깊이,

세상의 상처를 증언하고 있다.

글 | 김남식

춤추는 남자이자, 안무가이며 무용학 박사(Ph,D)이다. <댄스투룹-다>의 대표, 예술행동 프로젝트 <꽃피는 몸>의 예술감독으로 사회 참여 예술프로젝트를 수행하고 있으며 정신질환 환자들과 함께하는 <멘탈 아트페스티벌>의 예술감독으로 활동, <예술과 재난 프로젝트>의 움직임 교육과 무용치유를 담당하며 후진양성 분야에서도 활발히 활동하고 있다.