[아츠앤컬쳐] 아버지와 함께 외식을 하면 항상 맛없는 음식을 먹곤 했다. 맛집은 줄서 기다려야 했기에 한산한 옆 식당으로 가는 것이 보통이었다. 아버지는 돈 내고 30분 기다려 먹는다는 사실을 받아들일 수 없으셨던 것 같다. 그렇게 우리의 아버지들은 시간에 쫓기며 바쁘게 사셨나보다. 한참을 기다려 받은 불어터진 짜장면 때문에 배달하는 아저씨와 다툼도 있었고 불지 않은 짜장면의 골든타임을 지키기 위해 그렇게아버지들의 오토바이들은 중앙선을 아무렇지도 않게 가로지르게 되었나보다. ‘빨리빨리’가 영어 사전에 올라가기까지 우리는 얼마나 많은 ‘빨리빨리’를 외쳤던가?

하지만 바쁘게 살아가는 삶은 비단 우리의 이야기만은 아닌 것 같다. 패스트푸드라는 개념에 있어서는 미국을 따라가기 힘들 것이다. 요즘은 주문하고 한참 기다리는 핸드메이드 햄버거가 맛집 아이템으로 성장하고 있지만 1950년대 미국만 하더라도 오래 기다리지 않고 음식을 먹을 수 있다는 사실은 획기적인 사업 아이템이었다. 그렇게 켄터키프라이드치킨, 맥도날드는 아메리칸 패스트푸드의 대명사로 자리 잡았다. 요즘 약간 주춤하기는 해도 전 세계 대도시 지하철역 주변 상권의 랜드마크가 되었다는 사실에 반론을 제기할 사람은 없을 것이다.

이 둘 브랜드의 공통점이라면, 닭 가공 공장을 모티브로 만든 포드의 자동차 컨베이어 벨트 제작라인과 같이 분업화된 라인을 통해 최소의 시간에 제품을 만들어내는 효율이라고 할 것이다. 하지만 둘 다 원래의 가게 주인들은 판권을 헐값에 넘기고 이승에서 큰돈은 못 만져봤다는 슬픈 이야기도 공통점이다. 옛날 아이들이 엿장수에게 갖다 바친 할아버지의 백자 청자 스토리처럼 말이다.

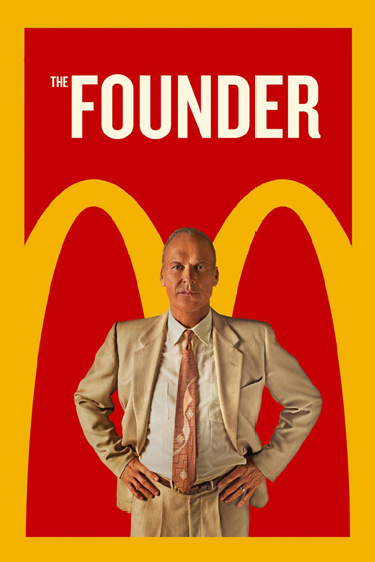

이런 이야기를 소재로 2016년 개봉한 ‘Found(설립자)’라는 영화는 1954년을 배경으로 시작하는데 ’레이 클룩‘이라는 밀크셰이크 기계 외판원이 30초 만에 햄버거가 나오는 맥도날드 형제의 가게를 우연히 발견한다. 이 획기적인 시스템의 가게를 전 세계로 매장을 확장하는 성공 스토리다. 하지만 사업의 과정에서 맥도날드 형제는 이름만 남기고 사라지는 어두운 현실도 함께 그렸다.

하지만 누가 가해자고 누가 피해자라고 말하기 어려운 것이, 밀크셰이크 외판원의 끈질김과 집착이 없었다면 그 시골 맥도날드 형제의 햄버거 가게는 이름없이 사라졌을 것이고 이 사업에 종사하며 가정을 꾸려나가는 많은 사람들의 일자리도 없었을 것이다. 지금까지 전 세계 많은 사람들이 햄버거라는 패스트푸드를 먹으면서 자라왔다. 세계인구의 1%가 매일 맥도날드를 먹고 있다고 한다.

이런 냉정한 탈취 스토리는 기술의 발전 과정에도 종종 찾아볼 수 있다. 지금 우리가 몸의 일부처럼 손에서 놓지 못하는 전화기는 누가 만들었나? 스티브 잡스라고 대답하시는 분도 있겠지만 Telephone(전화)의 원조 말이다. 모르면 스마트폰으로 찾아보자. 바로 그라함 벨이 뜬다. 그런데 계속 읽다 보면 전화기를 발명한 사람은 이미 벨의 전화기 공개시연 16년 전에 이탈리아에서부터 등장한다. 벨의 전화기보다 뛰어난 엘리샤 그레이의 전화기도 벨이 특허를 신청한 1876년 같은 날 접수되었다고 한다.

그러나 세상은 벨의 손을 들어주며 1등만 기억하는 세상에 벨의 이름을 남기고 그가 설립한 회사는 오늘날 미국 최대의 통신 회사 AT&T가 되었다. 신기한 전화기 발명으로 발생한 부작용은 사람들이 만나지 않고 전화기를 붙들고 산다는 점이었다. 요즘 애들이 게임에 빠졌다고 한탄하는 것처럼 인간이 최초로 전화라는 온라인 세계에 빠져버린 것을 달갑지 않게 바라보는 시각이 많았다.

현대에는 그걸 넘어 그냥 SNS를 통해 근황을 체크하는 선에서 인간관계가 유지되고 있다. “페북으로 근황 잘보고 있습니다.”가 일상적인 인사가 돼버린 세상이다. 신기하고 획기적인 기술이더라도 일반 사람들에게 받아들여지기까지는 시간이 필요하다. 교황이 괜찮다고 마시라고 공개적으로 이야기하기 전까지 커피는 이슬람 민족이 마시는 악마의 음료였고, 증기기관을 이용한 자동기계들이 등장했을 때 노동자들은 자신들의 일자리를 빼앗긴다는 두려움에 기계를 부숴버리는 일이 많았던 것처럼 처음 대면하는 미지의 존재에 대한 인간의 두려움은 비판적인 시각으로 표출된다.

미국에서 활동한 이탈리아계 오페라 작곡가 메노티는 ‘Telephone(1947, 뉴욕 초연)’에서 문명의 이기를 매우 은유적으로 비판한다. 오페라의 스토리는 남자친구 벤이 여자친구 루시에게 뭔가 중요한 이야기를 하려고 하는데 친구로부터 걸려오는 전화 때문에 여러 번 말을 잇지 못한다. 결국 기분이 상해 나가버린 벤, 그런 벤의 행동이 섭섭한 루시는 또다시 친구와의 통화로 푼다. 마지막으로 걸려온 전화, 바로 벤이다. “저의 와이프가 되어주세요.” 얼굴을 마주 보고 이야기하는 것보다 전화로 결혼 프러포즈하는 편리한 해피엔딩!

현대 관객들에게는 고민 없이 보는 단편 코믹 오페라지만 당시 작곡가 메노티의 아이디어로 만들어진 스토리로서 삶의 체험에서 나온 풍자 작품이다. 이렇게 편리함을 좋아하다 이혼도 카톡으로 하는 거 아닌지 모르겠다.

편리함의 근원은 게으름이다. 인간은 게으르게 살고 싶어 높은 생산성을 추구한다. 그렇게 기술을 발전시켜오고 있다. 최근 10년만 보더라도 스마트폰의 등장으로 엄청난 생활의 발전을 이루었다.

그런데 말입니다. 왜 저는 이렇게 피곤한지 모르겠습니다.

신금호

성악가, 오페라 연출가, M cultures 대표, '오페라로 사치하라' 저자

서울대학교 음악대학 / 영국 왕립음악원(RSAMD) 오페라 석사, 영국 왕립음악대학(RNCM) 성악 석사

www.mcultures.com