Gun, Camera, Death

[아츠앤컬쳐] 어느덧 성큼 다가온 여름이 느껴진 지난 일요일, 오랜만에 남산을 산책하고 싶어졌다. 강남에서 시내버스를 타고 한강을 건너서 그 산자락의 순환도로를 따라 돌다가 도서관 앞에 이르러 하차하였다. 미국에서 돌아와 홍익대학교에서 처음 강의하던 삼 년 전 가을, 그 학기 내내 이른 아침부터 늦은 밤까지 연구에 몰입했던 남산도서관을 다시 가까이에서 보니 감회가 새로웠다. 도서관 옆으로 난 길을 따라 올라가자 어린 시절 꿈을 키우며 자주 찾던 옛날 어린이회관의 낯익은 건물이 먼저 눈에 들어왔다.

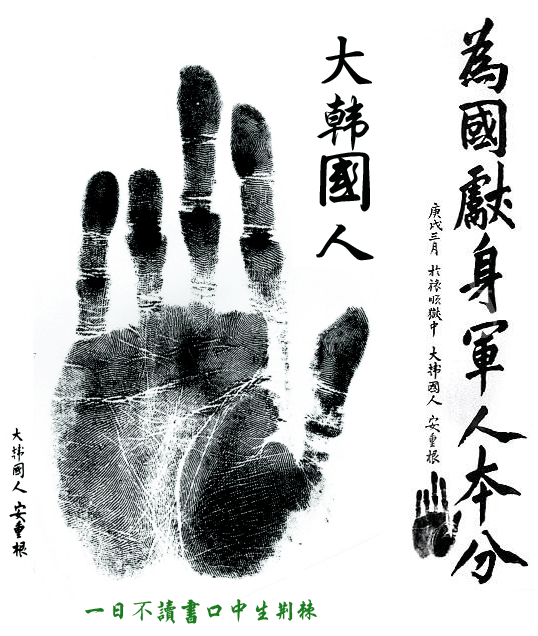

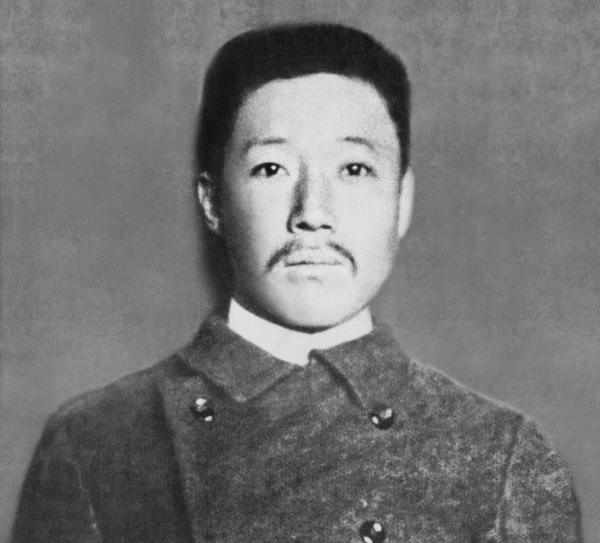

맞은 편에는 안중근(安重根, 1879~1910) 의사의 동상과 기념관이 자리 잡고 있는데, 마침 안내원이 관광객들에게 그분에 대해 설명하고 있었다. 나도 모르게 일행을 따라 기념관에 들어섰고, 전시된 여러 가지 자료, 사진, 유품 등을 둘러보게 되었다. 잘 아는 바와 같이 안 의사는 한반도에 일제강점기(日帝强占期, 1910~1945)의 암울한 운명이 점차 다가오던 시절에 항일운동을 전개하던 중, 식민지배의 원흉이었던 이토 히로부미(伊藤博文, 1841~1909)를 만주 하얼빈역에서 저격한 애국지사이다. 그 후 뤼순 감옥에서 순국하기까지 32년의 짧은 생애에 그분이 민족에게 남긴 역사적, 사상적인 영향은 참으로 지대하다.

이 글을 쓰며 필자 역시 나이가 부끄럽게 느껴지지만, 비록 시대가 다르다고 하더라도 요즘 삼십 대 초반의 젊은이들과 비교하여 믿기 어려울 정도로 일찍이 성숙했던 큰 그릇의 인물이었다. 전시장에 있는 저술과 많은 유묵(遺墨, 죽은 이가 남긴 글씨나 그림)들의 요약된 내용만 보더라도 그분의 민족과 역사에 대한 숭고한 의식, 언행일치의 인품 등을 새삼 엿볼 수 있었다.

개인 안중근의 짧았던 삶은 다른 한 사람을 총으로 저격한 클라이맥스를 거치면서 역사적으로 크게 의미화되었다. 영어로 총을 ‘쏘는’ 행위를 슈팅(shooting)이라고 한다. 그런데 축구나 농구와 같이 골을 향해 공을 날리는, 즉 ‘쏘는’ 행위도 같은 단어인 슈팅을 사용하며, 피사체를 겨냥하고 카메라의 셔터를 누르는 사진촬영의 행위 역시 슈팅, 그러니까 ‘쏜다’고 표현한다. 무엇인가를 지향하며 조준하고 격발하여, 맞추거나 낚는 행위를 모두 슈팅이라는 개념으로 보는 것이다. 수전 손택(Susan Sontag, 1933~2004, 미국 문필가)은 주요 저서 중의 하나인 ‘타인의 고통’(Regarding the Pain of Others, 2003)에서 에른스트 윙거(Ernst Jünger, 1895~1998, 독일 사상가)의 생각을 인용하여, 피사체를 ‘쏘는’ 카메라와 인간을 ‘쏘는’ 총을 동일시할 수밖에 없다고 하였다. 무슨 뜻일까?

근년에 미국 같은 나라에서 자주 발생하는 무차별 총기 난사 역시 슈팅인데, 인명을 살상하는 행동이었지만 왜 안중근 의사의 슈팅은 정의로운 일로 한민족의 역사에 길이 남아 존경받게 되었을까? 총이든 카메라든 그 자체가 목적이 아니며, 수단이요 도구일 뿐이다. 도구라는 것은 어떤 목적을 위해 사용되지만 정작 그 자신은 결과에 드러내지 않는 존재이다. 따라서 어떤 의도로 사용되는가, 결과물의 가치가 무엇인가에 따라서 그 도구의 가치도 결정되는 것이다.

물론, 총은 어떤 생명체에게 심각한 물리적 상처를 입히거나 심지어 목숨마저 끊는 도구이므로 카메라보다는 훨씬 도덕적 가치가 제한될 것이다. 그러나 카메라 역시 그 주요 가치가 무엇을 어떻게 찍었느냐로 정해진다는 면에서 크게 자유롭지는 않다.

총과 카메라의 공통점은 ‘쏜다’는 행위뿐만이 아니다. 총을 쏠 때나 카메라 셔터를 누를 때나 반드시 그 앞에는 조준된 실재 대상이 존재한다. 한쪽 눈을 감고 조준경이나 뷰파인더를 들여다보며 겨냥한 후 소위 ‘격발’하는 행위에 담겨있는 부인하기 어려운 유사한 속성은, 그 앞에 현존하는 어떤 존재를 붙잡는다는 점이다. 총이 사체를 남긴다면 카메라는 이미지를 남긴다. 이런 의미에서 사진을 죽음과 연결시키는 사유도 가능했던 것이다.

즉, 사진 속의 이미지는 카메라 앞에 실제로 있었던 어떤 존재의 흔적으로서, 그 존재는 언젠가 반드시 죽음을 겪게 된다. 따라서 사진에는 ‘거기 있었다.’ 그리고 ‘죽을 것이다.’라는 보편적 의미가 담겨 있다고 생각한 철학자들이 있다. 롤랑 바르트(Roland Barthes, 1915~1980, 프랑스 철학자)가 대표적인 인물로서, 그는 ‘사진적 메시지’(The Photographic Message, 1961), ‘이미지의 수사학’(Rhetoric of Image, 1964), ‘제3의 의미’(The Third Meaning, 1970) 등 일련의 저술을 통해(슈팅의 결과물인) 이미지로서의 사진이 감상자에게 어떻게 의미작용을 하는지 꾸준히 발표하였다.

카메라 앞에 현존했던 존재에 관한 매우 사실적인 이미지라는 본성을 바탕으로, 사진은 암호해독과는 달리 학습 없이 즉시 인식되는 의미층(명시적 메시지, denotation)과 문화적 해석이 필요한 숨어 있는 의미층(함축적 메시지, connotation)으로 구성된다고 보았다. 출간을 앞두고 작고하여 유작이 된 ‘밝은 방’(Camera Lucida, 1980)에서 바르트는 돌아가신 어머니의 다섯 살 때 사진을 예로 들면서, 명시와 함축 외에 사진이 지닌 또 다른 의미층을 바로 죽음과 연결시켜 찾고자 하였다. (다음호에 계속)

글 | 신성균

아츠앤컬쳐 편집위원·사진작가, 홍익대학교 겸임교수

미국 AAU (Academy of Art University)·사진학·MFA