[아츠앤컬쳐] 셰익스피어(William Shakespeare)(1564~1616)의 희곡 『햄릿(Hamlet)』(1601년 추정)에서 ‘오필리아(Ophelia)’는 크게 부각되지 않는 인물이다. 그녀는 수동적이고 소극적인 인물로서 『햄릿』에서도 일부 장면에만 등장하는데, 그나마 햄릿에 관해 말하는 내용과 관련하여 거론될 뿐이다. 오필리아는 『햄릿』 내에서 한 번도 자신의 생각과 감정을 직접적으로 말로 표현한 적이 없다.

그래서 평소에 그녀는 작품 내외에서 다른 사람에 의해 해석되기만 한다. 햄릿이 자기 숙부와 근친상간적 결혼을 한 거투르드(Gertrude) 왕비와 오필리아를 동일시하여 그녀의 정절을 비난할 때도 오필리아는 긍정도 부정도 하지 않는다. 그녀는 미치고나서야 말을 하기 시작하는데 이때 그녀가 하는 외설스러운 말들은 오필리아라는 인물의 해석을 복잡하고 어렵게 만든다.

오필리아를 『햄릿』에서 없어도 될 인물처럼 여기기도 한다. 유명한 셰익스피어 비평가 중 한 사람인 에드워즈(Lee Edwards)는 “오필리아 없는 햄릿 이야기는 상상할 수 있어도 햄릿 없이는 오필리아 이야기가 없다.”고 말하기도 하였다. 한편, 영국 빅토리아 여왕이 통치하던 소위 ‘빅토리아시대’(1837~1901) 화가들이라면 ‘햄릿 없는 『햄릿』은 상상할 수 있어도 오필리아 없는 『햄릿』은 상상할 수 없다’고 말했을지도 모른다. 셰익스피어 작품의 등장인물은 빅토리아시대 화가들의 가장 인기 있는 소재였는데, 그중에서도 오필리아는 당시 화가들에게 가장 다채롭게 해석될 여지가 있는 인물이었던 것이다.

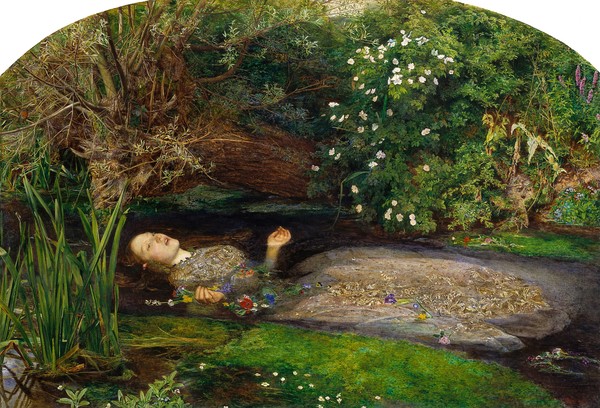

존 에버렛 밀레이(John Everett Millais)(1829~1896)도 빅토리아시대인 1851년에서 1852년에 걸쳐 《오필리아》(1852)를 그렸다. 밀레이는 1829년 영국 사우스햄프턴(Southampton)의 부유한 신사의 아들로 태어났고 어릴 때부터 천재로 여겨졌다. 그는 1840년에 로열아카데미스쿨(the Royal Academy Schools)에 최연소로 입학하였고 1847년에 그림 부문 금메달을 획득하기도 하였다.

일찍이 천재로 이름이 난 그는 이른 나이에 라파엘전파(Pre-Raphaelite Brotherhood) 그룹에 합류하게 된다. 당시 영국 왕립미술원에서 최고의 존경의 대상이었던 이탈리아 르네상스 화가 라파엘로와 미켈란젤로의 이상화된 미술을 비판하며, 영국 아카데미 미술에 반기를 든 진보적인 예술가 단체가 라파엘전파였다.

밀레이 등의 20대 중반의 젊은 왕립미술원 학생들이 주축이 되었던 단체로, 당시 산업화로 인한 자연 파괴와 물질주의를 배격하며 미술은 기본적으로 창조적인 영역이라는 신념을 기본으로 한다.

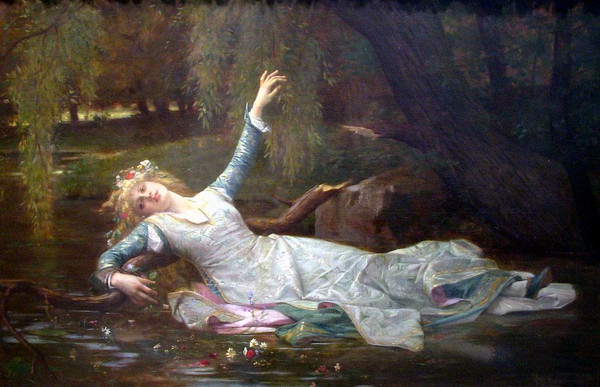

빅토리아시대 대부분의 화가들은 오필리아가 죽어가는 장면을 그리기보다는 오필리아가 죽음으로 떨어지기 직전에 시냇가에 늘어진 버드나무 가지에 앉아 있는 모습을 선택하였다. 그들은 셰익스피어의 사랑받는 여성 캐릭터의 죽음을 너무 사실적으로 그려 아름다움이 퇴색되길 원치 않았던 것이다.

그에 반해 밀레이의 《오필리아》는 『햄릿』에 나오는 그 장면을 그대로 재연하고자 한다. 《오필리아》는 자신의 아버지가 연인 햄릿에게 살해되자 오필리아가 강물에 몸을 던져 스스로 목숨을 끊는 장면을 그린 것이다. 젊고 아름다운 여인이 손에 꽃을 꺾어 들고 강물 위에 누워있는 양 죽음을 맞고 있는 이 작품은 라파엘전파의 정신을 가장 잘 드러낸 수작으로 손꼽힌다.

재미있는 것 은 밀레이는 이 작품을 위해 영국 호그스밀(Hogsmill) 강가에서 넉 달 동안 머무르며 그림의 배경을 그렸다. 그리고 자신의 스튜디오로 돌아와 엘리자베스 시달(Elizabeth Siddall)이란 여성을 모델로 오필리아를 그렸다고 한다. 그녀는 강물에 빠진 모습을 연기하기 위해 물을 가득 채운 욕조 안에 누워서 포즈를 취하였다. 욕조의 차가운 물은 램프로 데웠는데 램프의 불이 꺼져 그녀가 심한 감기에 걸리기도 하였다. 이 때문에 그녀가 밀레이에게 병원비와 치료비를 대지 않으면 법정에 고발하겠다고 협박했다는 에피소드도 있다.

실제 이와 같은 일이 벌어지면 어떤 보상을 받을 수 있을까?

A는 드라마에 기마병 역할로 출연하던 중, 드라마 촬영장소인 화성시 제부도에서 말(馬)을 이동시키기 위해 말에 타다가 땅에 떨어지는 사고를 당하여 ‘어깨 염좌, 손목 관절 염좌, 좌측 고관절 염좌, 원위 경ㆍ비골 골절’ 등의 상해를 입게 된다. 이에 A는 근로복지공단에 자신을 보조출연자로 해당 드라마에 참여시켜준 “B” 회사가 자신이 소속된 회사이고 자신은 B의 근로자로서 이 사건 사고로 인해 업무상 재해를 입었다며 업무상 요양승인신청을 하였다.

그런데 근로복지공단은 A에게「 A는 연기 출연료 등급이 정하여진 보조출연자로 회당 출연료를 지급받았고, 사업소득세를 납부한 바 있어 일반 엑스트라와 구별되는 무술 전문 연기자인 점을 감안하면 “B”회사의 근로자로 인정할 수 없다.」는 이유로 업무상 요양승인신청을 불승인하는 사건 처분을 하였다.

법원은 근로복지공단의 불승인 결정은 잘못되었다는 판단을 하였다. 근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 여기에서 종속적인 관계가 있는지 여부는 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며 업무 수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘ㆍ감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 받는지, 노무제공자가 스스로 비품ㆍ원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행케 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 노무 제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적ㆍ사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다고 하면서, A가 비록 명시적으로 근로계약을 체결한 바 없고, 출연료에서 사업소득세를 공제하였으며, 고용보험이나 산재보험 등 사회보장 영역에서 근로자로서 인정받은 바가 없다고 하더라도, A는 임금을 목적으로 “D”회사와의 종속적인 관계에서 근로를 제공하였다고 봄이 타당하다고 결론을 내렸다.

글 | 이재훈

성신여자대학교 법학부 교수

국가과학기술연구회 감사위원회 감사위원

변호사 / 변리사