[아츠앤컬쳐] 알프스의 아름다운 4계절은 전 세계인들의 로망일 것이다. 그 중에서도 겨울에 새하얀 눈이 그림처럼 덮인 스위스 산악 마을의 로맨틱한 지붕들은 상상만으로도 부러움의 대상이다. 바로 이럴 때 1천여 명의 세계 최고 부호들은 스위스 다보스에 모여 포럼이란 이름으로 온 세상을 걱정하는 고담준론을 펼치게 된다. 1월 15일부터 19일까지 진행된 올해 다보스 화두는 단연 AI(인공지능)였다. 현재 전 세계 AI를 이끌고 있는 Chat GPT의 아버지 샘 알트먼 오픈 AI CEO가 참석해 AI 미팅을 직접 이끌었다. 우리나라에서도 한덕수 총리, 한화그룹 김동관 부회장, HD현대 정기선 부회장 등이 참석했다.

다보스 포럼 직전 1월 10일부터 12일까지 미국 라스베이거스에 열린 2024 CES는 누구나 관람이 가능하기 때문에 수천 명 규모의 다보스 포럼에 비해 스케일이 다르다. 특히 코로나로 위축되었던 분위기가 완전 반전되며 CES 총 방문자 수는 2023년 11만5천 명에서 2024년 13만5천 명으로 약 17%나 증가했다. 2024 다보스 포럼도, 2024 CES도 대 주제는 AI였다.

AI는 이처럼 우리에게 이미 다가왔고, 더 가까이 오고 있는 중이다. 세상은 AI를 아는 사람과 모르는 사람, 0.5%의 AI를 지배하는 사람과 99.5%의 AI 지배를 받는 사람 등으로 나뉠 예정이라고 한다. 궁극에는 0.5%의 AI 지배자들도 AI의 지배를 받게 될 것이라는 우울한 전망도 있다.

AI는 문화예술을 어떻게 변화시키게 될까. 이미 AI 미술은 전통 미술을 위협 중이고 AI 미술 작품들이 적지 않은 가격에 팔려나가고 있는 중이다.

AI는 시, 소설, 드라마에도 막강 파워를 키워가고 있다.

고전음악에서의 AI 미래가 궁금하다. 사실 음악계에서 고전음악은 대중음악의 위세에 압도당하고 있는 중이다. 우리나라에서는 피아니스트 임윤찬, 조성진 등의 스타들이 맹활약하며 젊은 팬들이 예술의전당 콘서트홀을 메우고 있다. 하지만 독일, 이탈리아, 오스트리아, 영국, 프랑스, 미국 등 고전음악 선진국에서조차 그 아름다운 콘서트홀들을 대부분 올드팬들만이 채우고 있는 것이 현실이다.

고전음악이 전 세계에서 새로운 젊은 팬들을 마음껏 확대해 나가지 못하는 이유는 여러 가지 있겠지만 가장 근본적 원인 중 하나는 현존 작곡가들이 교향곡, 오페라, 협주곡 등을 모차르트, 베토벤, 브람스, 말러, 쇼팽, 베르디, 푸치니, 바그너보다 더 멋지게 써내지 못하고 있기 때문이라고 본다. 현존 작곡가들은 근대를 살았던 작곡가들보다 현대를 살기 위해 휴대폰 앱 활용, 이메일 체크, 온 라인 상품 결제, 유튜브, SNS 등 기본적으로 공부해야 할 것이 너무나 많기 때문이 아닐까 한다.

AI의 도움으로 고전음악의 본격 부활이 예고되고 있다고 믿고 싶다. AI는 과거 작곡가들이 남긴 방대한 음악문헌들을 단 몇 초 또는 몇 분이면 공부하기에 충분하다. 사람들이 AI 컴퓨터에 고전음악 악보를 입력하는 시간이 오래 걸릴 뿐이지 정작 AI가 이를 익히고 완벽하게 외워버리는 시간은 잠깐이면 된다.

다니엘 바렌보임, 아바도, 사이먼 래틀, 크리스티안 틸레만, 정명훈 지휘자 등이 베토벤, 말러 교향곡을 암보 지휘하기 위해 들인 시간은 분명 최소 수백, 수천 시간은 넘는다고 보아야 할 것이다. 일부 지휘자들은 암보를 위해 화장실까지도 악보를 가지고 들어가기도 한다. 이들 위대한 선배 지휘자들을 넘어서기 위해 이 순간 젊은 지휘자들도 그 복잡하고 난해한 말러, 브루크너 교향곡 암보에 엄청난 노력과 시간을 들이고 있는 중이다.

카라얀, 아바도, 래틀의 뒤를 이어 베를린필을 맡고 있는 키릴 페트렌코는 뛰어난 지휘자가 틀림없지만 선배 지휘자들이 모두 암보로 지휘했기에 악보를 보고 지휘하는 자신에 대해 엄청 스트레스를 받고 있을 가능성이 있다.

AI가 보았을 때 암보 지휘자냐 아니냐의 음악팬들한테는 심각할 수 있는 문제가 이해가 안 갈 정도다.

AI가 고전음악계에 미칠 혁명적 영향력은 작곡 분야에 있다고 본다. 우리는 AI의 도움으로 교향곡을 9번 ‘합창’까지만 남겼던 베토벤 시리즈의 후속 작품 10번, 11번, 12번, 100번, 1000번 이상을 계속 들을 수 있는 시대를 살게 된다. 말러도 마찬가지다. 말러 11번, 12번, 100번, 1000번 등도 다수의 AI 컴퓨터와 다수의 사람들에 의해 창작, 연주된다.

AI 베토벤도 오페라 작곡에 적극 나서며 ‘피델리오’ 후속 오페라들을 쏟아내게 된다. 가곡 ‘Adeleide’를 듣다보면 베토벤은 가곡에 대한 이해가 슈베르트나 모차르트 못지 않게 수준 높았던 작곡가이다. 베토벤이 오페라를 작곡 못할 이유가 없다.

푸치니는 오페라를 이집트, 미국, 중국, 일본 등 각 나라를 배경으로 써서 크게 사랑을 받고 있다. AI 푸치니 오페라는 러시아, 인도, 멕시코, 브라질, 호주, 베트남 등 전 세계를 돌며 시대적으로 추가되어 무한 확장될 수 있다.

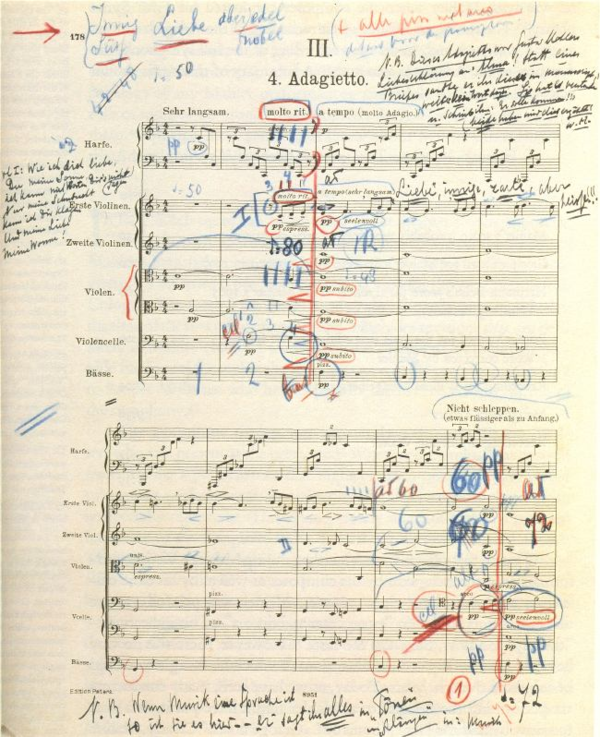

이제 전지전능할 것 같은 AI 고전음악의 한계는 무엇일까. 그것은 사랑이 아닐까. 말러는 교향곡 5번의 ‘아다지에토’ 악장의 그 무한히 아름다운 멜로디를 만들어 낼 때 언제나 떠날 것만 같은 여자 알마에 대한 사랑의 간절함을 담았다. 과연 AI는 사랑의 감정 없이 또다른 말러의 ‘아다지에토’를 쓸 수 있을까.

글 | 강일모

경영학 박사 / Eco Energy 대표 / Caroline University Chaired Professor / 제2대 국제예술대학교 총장 / 전 예술의전당 이사 / 전 문화일보 정보통신팀장 문화부장 / 전 한국과학기자협회 총무이사/ ‘나라119.net’, ‘서울 살아야 할 이유, 옮겨야 할 이유’ 저자, ‘메타버스를 타다’ 대표저자