[아츠앤컬쳐] 프랑스 혁명(French Revolution)(1789.7.14.~1799.7.28.)은 부르봉 왕가(House of Bourbon)의 실정으로 인한 재정적 위기, 불평등한 신분제로 인한 사회경제적 모순, 그리고 중산계급의 성장과 불만 등의 상호작용으로 발발했다. 루이 14세(Louis XIV)(1638~1715) 때 베르사유 궁전을 짓고, 루이 15세(Louis XV)(1710~1774) 때는 7년 전쟁의 패배로 가난해졌고 루이 16세(Louis XVI)(1754~1793) 때도 비슷했다. 가난해진 상황에서 결국 프랑스 혁명이 일어났고, 이 혁명으로 인해 왕정이 폐지되고 공화정이 수립되었다.

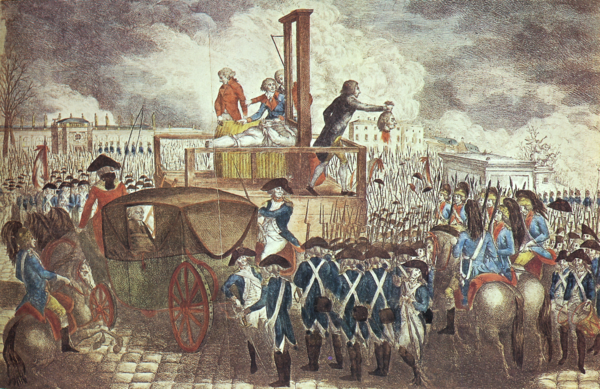

새로 정권을 장악하게 된 자코뱅(Jacobins)당의 로베스피에르(Robespierre)(1758~1794)는 혁명정부를 수립하고, 국외로 탈출하려다 실패한 루이 16세를 1793년에 단두대에서 처형하였다. 하지만 1만 5천 명에 이르는 반혁명 용의자들을 처형하는 등 공포정치를 펼치다가, 로베스피에르도 결국 잔인한 공포정치 끝에 자신도 처형되면서 프랑스는 지도자가 없는 나라가 되었다.

로베스피에르의 공포 정치(프랑스어: La Terreur)(Reign of Terror)는 대중에게 공포감을 조성하여 정권을 유지하는 정치형태로, 자코뱅당을 주도한 몽타뉴(La Montagne)가 투옥, 고문, 처형 등 폭력적인 수단을 실시한 정치형태를 말한다. ‘테러리즘’의 어원이기도 하다.

물론 이러한 공포정치에도 법률은 존재했다. 바로 <프레리알 22일 법(Law of 22 Prairial)>이다. 이 법은 프랑스 혁명기인 1794년 6월 10일에 제정된 법률로 공포정치를 강화하기 위해 만들어졌다. 이 법은 공포 정치를 강화하는데 악용되었기 때문에 <공포정치법>이라고도 불린다. 변호인의 입회와 증인심문이 폐지되고 선고는 무죄와 사형, 두 가지 판결로 축소되었다.

1793년 말부터 대외 전쟁과 국내 문제가 어느 정도 수습 국면에 돌입하였음에도 불구하고 이 법으로 인해 공포정치가 더욱 강화된 것에 대해 국민들은 큰 불만을 품게 되었고 자코뱅파 내부에서도 반발이 증가하였다. 반혁명세력과 반대파를 무자비하게 숙청하는 도구로 악용된 <프레리알 22일 법>은 1794년 7월에 벌어진 테르미도르 반동(Convention thermidorienne)의 직접적인 원인이 되었다. 테르미도르 반동은 로베스피에르가 무자비한 공포정치를 펼치다가 그 가혹함에 불만을 품은 반대파들에 의해 1794년 7월 27일 숙청을 당하며 자코뱅파가 몰락한 사건이다.

그런데 이러한 <공포정치법>과 비슷한 상황이 과거 우리나라에도 존재했다.

1961년 당시 우리나라 군사혁명위원회는 5·16 쿠데타가 발생한 다음 날 ‘계엄지역 내에서 혁명수행상 필요한 때에는 체포, 구금 및 수색에 당하여 법원의 영장 없이 이를 집행할 수 있다’는 내용의 포고령 제10호를 공포하였다. 그 후 '혁명재판소 및 혁명검찰부 조직법'과 ‘특수범죄처벌에 관한 특별법’이 제정되었는데, 반국가단체의 이익이 됨을 알면서도 그 단체나 구성원의 활동을 찬양·고무·동조하면 최고 사형에 처한다는 규정과 함께 ‘소급하여 적용한다’라고 규정하여 법 제정 전의 행동도 처벌하겠다는 내용을 포함하였다.

당시 민주당 정권은 북한 세력으로부터 국민을 보호한다는 차원에서 반공태세를 강화하는 ‘반공임시특별법’, ‘데모규제법’을 제정하고자 하였다. 그런데 통일사회당 당원 A씨는 해당 내용을 적극 반대하고 각 혁신계 정당 사회단체 등과 연합하여 전국적 규탄대회 및 범국민적 시위운동을 전개하고자 서울시청 광장에서 법률제정규탄대회를 개최하였다. A씨가 ‘악법제정은 이적행위다.’라는 주제로 서울시청에 모인 3만여 군중에게 2대 법안을 신랄히 공박하는 연설을 하고 서울시내에서 약 2시간 동안 ‘횃불행진’을 감행하였다는 이유 등으로 혁명재판소는 A씨에게 징역 7년을 선고하였다.

이후 A씨는 1995년에 사망하였고, A씨의 아들 B씨는 과거 혁명재판소 판결에 대하여 재심을 청구하였는데, 이에 법원은 2015년 A씨에 대해 무죄를 선고하면서 다음과 같이 판단하였다.

대한민국 헌법에서는 “모든 국민은 신체의 자유를 가진다. 법률에 의하지 아니하고는 체포, 구금, 수색, 심문, 처벌과 강제노역을 받지 아니한다. 체포, 구금, 수색에는 법관의 영장이 있어야 한다. 단, 범죄의 현행범인의 도피 또는 증거인멸의 염려가 있을 때에는 수사기관은 법률의 정하는 바에 의하여 사후에 영장의 교부를 청구할 수 있다. 누구든지 체포, 구금을 받은 때에는 즉시 변호인의 조력을 받을 권리와 그 당부의 심사를 법원에 청구할 권리가 보장된다.”라고 규정하고 있는데, 한편, 5·16 군사정변 이후 설치된 군사혁명위원회가 비상계엄을 선포하고, 공포한 포고령 제10호도 모법인 계엄법의 위임 범위를 넘을 수 없으므로, 위 포고령의 의미는 취지상 ‘군사상 필요할 때’에 한하여 법관의 영장 없이 체포·구금을 할 수 있는 것으로 해석하여야 한다. 하지만 A씨에 대한 사항은 법관의 영장 없이 체포·구금을 할 수 있는 ‘군사상 필요할 때’에 해당한다고 보이지 않으므로, 결국 적법하게 체포·구금되었다고 할 수 없다.

또한 당시 법은 무려 3년 6월을 소급 적용하여 형사처벌하도록 규정하고 있다. 즉, 법이 없고 범죄가 아니었던 행위에 대해서도 3년 이후에 법률이 제정되면 처벌이 가능한 것이다. 이러한 법률은 헌법 위반임에도 불구하고 혁명재판소 판결에 관여한 재판관들은 법률의 합헌성을 인정하고 이를 적용하여 A씨에게 유죄판결을 선고하였으므로 이는 법률의 위헌성 판단을 현저히 해태함으로써 헌법이 재판관들에게 직무수행상 준수할 것을 요구하고 있는 기준을 위반한 것이라고 봄이 타당하다.

이에 국가가 일반 국민에게 행사한 일련의 공권력은 범죄수사 및 처벌이라는 공무집행의 외관을 갖추고 있을 뿐, 실질적으로는 국민의 기본적 인권을 보호할 의무가 있는 국가가 오히려 그 의무에 위반하여 A씨를 불법 체포·구금하고, 당시 법률의 위헌성 판단을 현저히 해태한 채 위법한 재판을 함으로써 불법행위를 한 것이므로, 국가는 이러한 불법행위로 인하여 A씨와 그 배우자인 C씨(배우자는 1994년에 사망) 및 A씨에 대한 국가의 불법행위 당시 이미 출생한 자녀인 B씨가 입은 정신적 손해를 배상할 의무가 있다.

글 | 이재훈

성신여자대학교 법학부 교수

변호사 / 변리사

법학(J.D.), 기술경영학(Ph.D.)