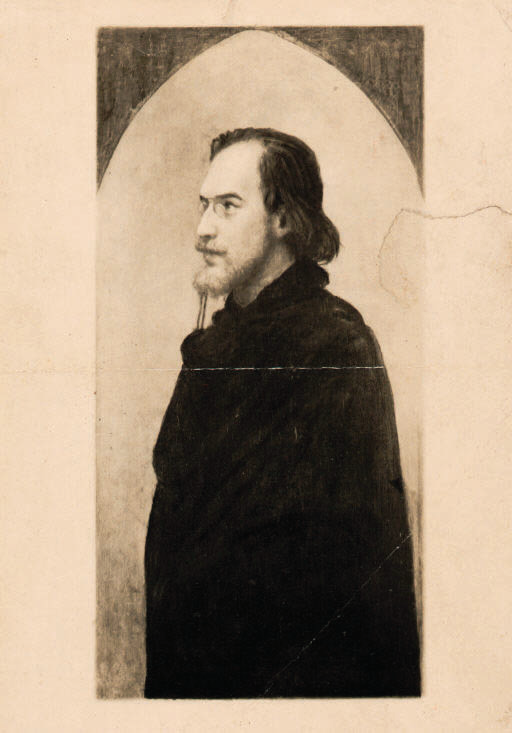

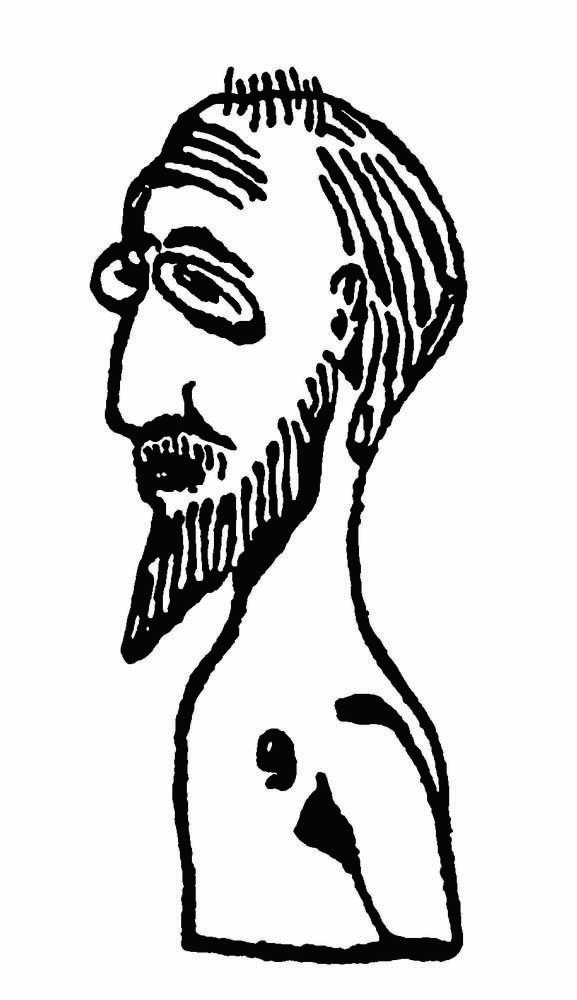

[아츠앤컬쳐] 프랑스의 작곡가 에릭 사티(Erik Satie, 1866~1925)의 <3개의 짐노페디(Trois Gymnopedies1))>를 한 번쯤 들어보지 않은 사람은 없을 것이다. 그런데 많은 이들이 이를 ‘뉴에이지(new age)’ 음악이라고 착각한다. 그렇다면 먼저 뉴에이지는 무엇일까?

2003년 국립국어원(당시 국립국어연구원)에서 발행한 ‘2003년 신어(新語)’ 자료집에는 뉴에이지라는 단어가 수록되어 있다. 이 자료집에 따르면 뉴에이지는 명사(名詞)로서 1980년대 초반 시작된 음악 장르의 하나로 소개한다. 뉴에이지는 고전 음악의 난해성과 대중음악의 경박성 모두를 지양하여 듣기 편안하도록 만든 음악을 가리킨다고 한다. 그리고 그 예시로 ‘뉴에이지, 재즈, 클래식을 단번에 꿰뚫는 직관의 음악!’을 들고 있다. 정확하게 따지자면 ‘뉴에이지’가 아니라 ‘뉴에이지 음악’을 뜻하는 것으로 보인다. 그런데 이런 뉴에이지 음악은 20세기 말에 나타난 형태이기 때문에 에릭 사티의 곡을 뉴에이지라고 하기에는 적절치는 않다(1980년대 초에 등장하였으며, 음악계의 일대 붐을 일으켰고, 1987년부터 그래미상에 독립된 장르로 뉴에이지 음악 부문이 신설된다). 에릭 사티는 19세기말에 활동한 작곡가이기 때문이다.

원래 뉴에이지는 기존 서구식 가치와 문화를 배척하고 종교 · 의학 · 철학 · 천문학 · 환경 · 음악 등의 영역의 집적된 발전을 추구하는 신문화운동이다. 이런 흐름이 현대인의 생활 속에도 자연스럽게 파고들어 확산되었고 음악 장르에서는 클래식과 팝뮤직의 조화를 이루는 뉴에이지가 발생하고 현재까지도 뉴에이지 음악은 심리치료, 스트레스 해소, 명상음악 등으로 사용되고 있는 것이다. 에릭 사티는 이렇듯 20세기 말이 아닌 19세기 말에 활동한 작곡가임에도 불구하고, 소위 BGM(Back Ground Music)음악의 창시자이자 드라마와 광고를 넘나들며 가장 많이 쓰이는 배경음악의 작곡가이다. 어쩌면 그는 시대를 앞선 진정한 의미의 새시대, 즉 뉴에이지 음악을 이끈 것이 아닐까라는 생각이 든다.

그런데 이를 뒤집어서 생각해보면 그만큼 에릭 사티는 생전에 사회에 적응하지 못한 소위 ‘부적응자’였다고도 볼 수 있다. 당시 실제로 에릭 사티는 1878년 파리 음악원에 입학했으나 아카데믹한 교풍을 싫어하여 음악원에 적응하지 못하였고, 낙제하여 그만두게 된다. 이후 군대에 입대하였는데, 군대에서도 제대로 적응하기가 어려웠다. 이때 에릭 사티는 군대에서 빠져나갈 계획으로 한겨울에도 옷을 풀어 헤치고 벌거벗고 다니면서 일부러 기관지염에 걸렸다고 한다. 이렇게 기관지염에 걸린 사티는 군병원에 입원하였다가 기관지염, 정서불안 등을 이유로 소위 ‘의가사’ 제대를 하게 된다.

우리나라에서 군에 입대한 사람이 이러한 방법으로 중간에 제대를하려고 한다면 어떻게 될까? 먼저 군 입대 전에 병역의무를 기피하거나감면받을 목적으로 신체를 손상하거나 속임수를 쓴 사람은 병역법에 따라 1년 이상 5년 이하의 징역에 처해지게 된다. 군 입대 후 근무를 기피할 목적으로 신체를 상해한 사람은 군형법에 따라 적전(敵前)인 경우에는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역의 처벌을 받게 되며 적전이 아닌 상황에서는 3년 이하의 징역의 처벌을 받게 된다. 또한 근무를 기피할 목적으로 질병을 가장하거나 그 밖의 위계(僞計)를 한 사람은 적전인 경우에는 10년 이하의 징역을, 적전이 아닌 경우에는 1년 이하의 징역의 처벌을 받는다. 여기서 적전(敵前)이란 적에 대하여 공격·방어의 전투행동을 개시하기 직전과 개시 후의 상태 또는 적과 직접 대치하여 적의 습격을 경계하는 상태를 말한다.

특히, 군형법상 근무기피를 목적으로 하는 상해죄는 정당한 이유 없이 자신의 신체를 상해하는 자를 처벌하여 군의 인적 요소의 완전을 기하고 나아가 근무 기강을 확고히 하는 데 그 목적이 있는바, 자신의 신체의 일부를 불구로 만들어 영원히 군복무를 할 수 없게 되는 경우뿐만 아니라 상해로 인하여 일시적으로 군복무를 할 수 없게 되는 경우에도 이 규정에 의하여 처벌된다고 보고 있다. 또한 특단의 사유가 없는 한 자해행위로 행위자의 근무기피의 목적은 추정된다고 보고 있어서 자해로 인하여 상해의 결과가 발생한 이상 그 상해를 치료하기 위하여 입원이나 안정가료 등을 요하지 않는 경우에도 죄는 성립한다.

실제로 군복무 중이었던 한 군인이 자신의 불우한 가정형편으로 인하여 의가사 전역을 원하였으나 불우한 가정형편으로는 의가사 전역이 될 수 있는 상황이 아니었던터라, 의가사 전역이 좌절되었다. 이에 대한 상실감에 그는 자신의 왼쪽 손목에 약 1주일의 치료를 요하는 자해를 가했는데 군법원은 이에 대해서 근무기피를 목적으로 하는 상해라고 인정하였다.

군대에서 스스로 일부러 제대를 하고 나온 에릭 사티가 찾아간 곳이 바로 몽마르트 언덕이었다. 에릭 사티는 몽마르트 언덕에 있는 카바레 ‘검은 고양이’에서 일자리를 얻게 된다. 그는 이 카바레에서 주로 ‘그림자 연극’의 피아노 반주를 맡게 되면서 음악가로서의 첫발을 내딛는다.

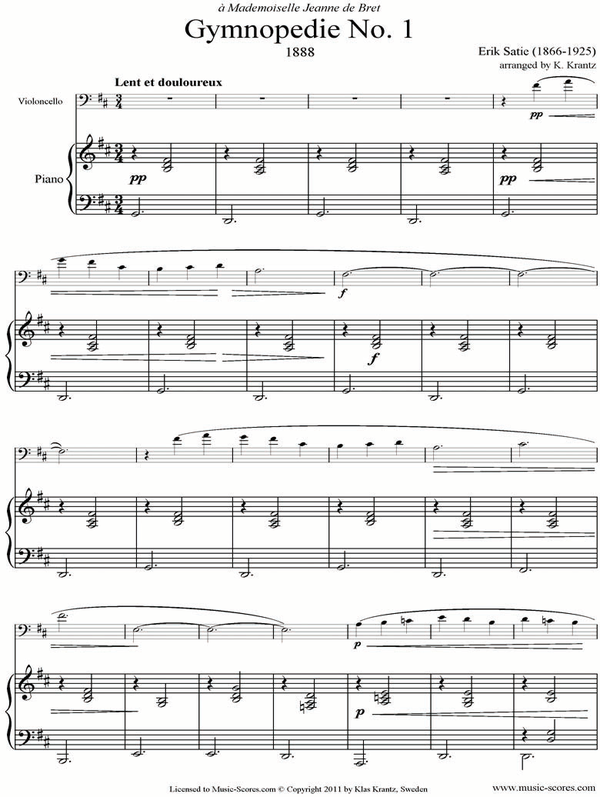

오늘날 많은 이들이 사랑하는 에릭 사티의 초기 피아노 작품들이 바로 몽마르트 시절에 작곡되었다. <3개의 사라방드(Trois Sarabandes)>(1887), <3개의 짐노페디(Trois Gymnopedies)>(1888), <3개의 그노시엔느(Trois Gnossiennes)>(1890) 같은 곡들이다. 특히 앞서서 이야기한 <3개의 짐노페디(Trois Gymnopedies)>는 작곡가로서의 사티를 세상에 알린 곡이다. 1911년 드뷔시(Claude Debussy)가 위 세 곡 중 두 곡을 관현악으로 편곡해 자신의 지휘로 연주하기도 하였다.

1) 고대 스파르타의 연중 행사의 제전의 하나로, 나체의 젊은이들이 합창과 군무로써 춤을 추며 신을 찬양한 것

글 | 이재훈

문화 칼럼니스트, 변호사, 한국과학기술기획평가원 부연구위원, 로보어드바이저 스타트업 ‘파운트’ 감사

www.fount.co