[아츠앤컬쳐] ‘인간은 정치적 동물이다.’라는 아리스토텔레스의 말을 로마의 정치가 세네카라는 사람이 옮기면서 ‘인간은 사회적 동물이다.’라고 재해석했다고 한다. 인간을 동물이라는 범주에 넣는 것이 좀 이상하긴 한데 최근 보았던 ‘혹성탈출’이라는 영화가 갑자기 떠오른다. 거기서 유인원들의 왕의 이름은 시저였고 유인원들에게는 최고 우선되는 법이 있었다. ‘유인원은 유인원을 죽이지 않는다.’라는 것이었다. 인간이 인간을 죽이는 모습을 보며 오히려 유인원이 인간보다 우월하다는 것을 증명하기 위한 법이었다. 하지만 유인원 중에도 권력을 탐하는 이가 있었고 결국 쿠데타로 이어지며 자신의 편에 서지 않는 유인원은 죽이거나 감금하는 모습을 그렸다.

물론 영화는 픽션이기에 과장된 장면도 있으나 동물의 세계에는 인간 사이에서 보다 더 강한 위계질서가 존재한다. 힘 있는 자만이 왕의 자리를 차지할 수 있는 것이다. 힘이 조금이라도 약해 빈틈을 보이면 결국 강력한 도전자들이 생기기 마련이다. 하지만 거꾸로 보면 동물 세계에서 리더의 위치는 결국 전체 집단의 이득을 위해 존재한다. 그 리더가 가져다주는 큰 이익 때문에 나머지 구성인원은 리더의 강력한 권리를 용인하는 것이다. 인간사회와 다를 바가 없는 것 같다.

이런 우리의 상황을 묘사하는 베르디의 오페라 ‘리골렛또’는 프랑스의 대 문호 ‘빅토르 위고’의 소설 ‘환락의 왕’을 기초로 한 작품이다. 그 시대 왕권에 대한 도전을 용납하지 않던 오스트리아의 식민지 이태리 상황에서 이미 없어진 만토바 공작을 등장시켜 검열의 날을 간신히 피해 오페라가 만들어졌다.

눈살을 찌푸리게 할 정도의 ‘갑’과 ‘을’의 관계였던 만토바 공작과 그의 광대 리골렛또 간의 암흑의 공생관계를 그린 오페라는 마침내 1851년 베니스의 ‘라페니체’ 극장에서 막을 올렸다. 그 두 주인공들의 줄타기 같던 공생관계도 일방적인 한쪽의 희생이 요구될 때 깨지고야 말았다. 리골렛또의 딸을 흠모하던 공작을 대신해 말 안 해도 알아서 기던 신하들은 리골렛또의 딸을 납치해 결국 공작에게 바치고, 이에 격분한 리골렛또는 공작을 암살하고자 한다. 하지만 그 바람둥이 공작은 딸의 첫사랑이었고 아버지 ‘리골렛또’의 암살계획을 알아차린 딸은 결국 공작을 대신해 죽음의 길을 선택한다. 결국, 남은 것은 저주받은 아버지의 통곡뿐이었다.

세상의 이치를 너무나도 잘 알던 빅토르 위고는 아마도 ‘갑’과 ‘을’의 전쟁에서 ‘을’이 승리하기 힘들다는 것을 간접적으로 말하고 있는 것 같다. 프랑스혁명을 통해 왕좌가 국민의 힘에 의해 무너지는 모습과 두려움에 휩싸인 국민들이 자신들의 손으로 왕과 황제를 다시 세우는 아이러니한 모습을 지켜보면서 어떤 생각을 했을까?

빅토르 위고는 그의 유언장에 자신의 돈 4만 프랑을 가난한 자들의 관을 만드는데 써달라고 남겼다. 어떠한 정치 상황 속에서도 결국은 소외 받는 가난한 이들에 대해 손 쓸 수 없는 자신의 무기력함과 그들에 대한 연민만이 남았던 것이 아닐까? ‘빅토르 위고’ 자신이 유명 소설가로서도 정치인으로서도 구제하지 못했던 불쌍한 이들에 대한 안타까움은 지금도 ‘레 미제라블(불쌍한 이들)’이라는 작품 속에서 간접적으로나마 엿볼 수 있다.

그렇다면 지금 대한민국의 모습은 어떠한가? 최근 온 미디어와 포털사이트를 도배한 대한항공 땅콩리턴 사건이 있다. 분노한 국민들의 원성이 높아 결국 당사자의 검찰 소환 그리고 피의자 신분으로 다시 검찰의 조사를 받는 단계까지 이르렀다. 일각에서는 대한항공 불매운동이 고개를 들고 있다. 결국, 문제의 주인공은 회사에서 모든 보직을 내려놓고 물러나야만 하는 신세가 되었고 ‘갑’과 ‘을’의 전쟁에서 ‘을’이 승리한 모습이다.

하지만 등기이사나 보직에서 물러난다고 모든 것을 잃은 것은 아니다, 기본적으로 기업은 보유주식이 많은 사람의 말을 따르는 것이 법이다. 아무리 경영을 하고 있더라도 자신이 세운 회사에서도 대주주들이 나가라면 나가야 하는 것이다. 문제의 주인공은 대주주라서 언제든지 복귀가 가능한 위치에 있는 것이다. 태생부터 기업은 절대 민주주의가 될 수 없는 것이다. 고용자와 피고용자로 나뉘는 것이다. 그나마 오픈된 장소에서 이루어져서 문제가 된 ‘땅콩리턴 사건’. 그보다 더한 일들이 닫힌 문 안쪽에서 지금도 얼마나 많이 반복되고 있을까?

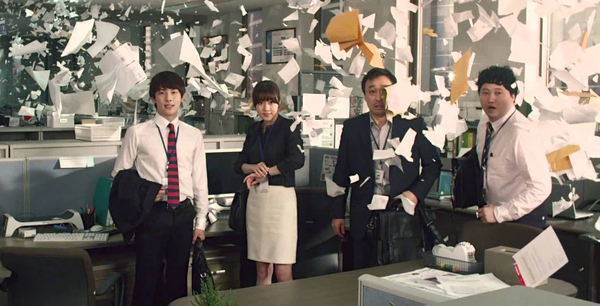

요즘 대히트를 치고 있는 ‘미생’이라는 드라마에 등장하는 인턴사원들이 받는 인격 모독을 보고 있으면 그들의 멘탈에 손뼉을 쳐 주고 싶다. 저런 말을 내가 들었다면 당장 사표 쓰고 나왔을 텐데 라는 생각이 치밀어 오르는데 정작 그 모델이 되고 있는 대한민국의 절대 ‘을’인 대다수의 직장인들은 보고 있으면 얼마나 감정 이입이 될까?

세상에 내쳐진 아빠들과 엄마들은 자식 때문에 사표를 못 던진다. 세상의 아들딸이여 작아지고 좁아진 아빠들의 어깨와 닳아버린 어머니의 허리와 무릎을 지금부터라도 조금씩 안마 해 드리는 건 어떨까? 그래야 우리의 아빠 엄마들이 견디는 이유가 생기는 거니까…….

신금호

경기도 교육연수원 발전 전문위원

성악가, 오페라 연출가, M cultures 대표