[아츠앤컬쳐] 알프레드 히치콕(Alfred Hitchcock, 1899~1980)은 ‘히치콕 연구’가 영화 연구의 독자적인 영역을 형성할 정도로 위대한 영화감독으로 평가받는다. 그는 50여 년간의 영화 경력에 걸쳐 서스펜스 스릴러라는 단일한 장르에 주력했던 감독이다.

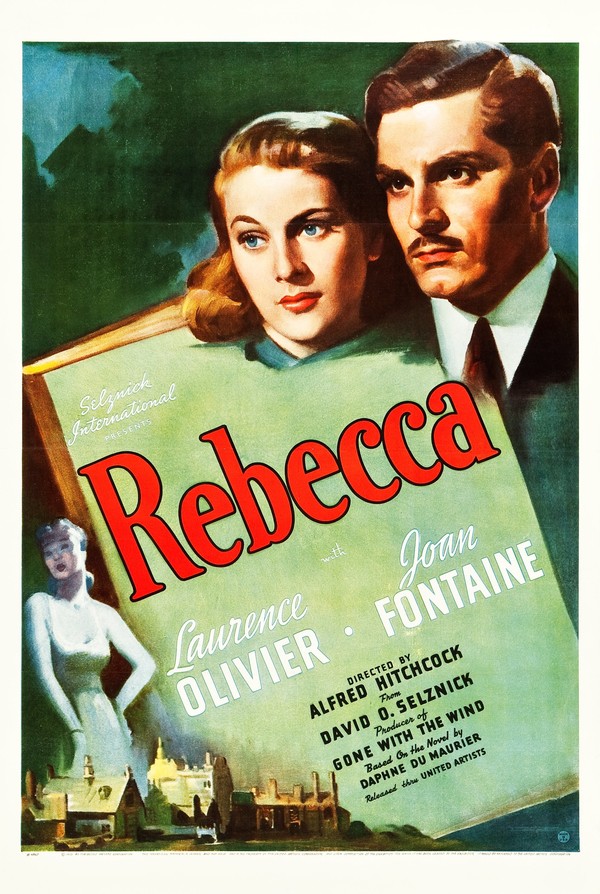

히치콕의 대표적인 작품으로는 《현기증(Vertigo)》(1958),《싸이코(Psycho)》(1960),《이창(Rear Window)》(1954), 등이 있는데, 영국 출신인 히치콕의 할리우드 진출 작품인 《레베카(Rebecca)》(1940)는 이전까지 줄곧 다뤄온 추리, 첩보, 모험 등의 장르를 넘어 그가 인간 심리를 집요하게 파고든 첫 번째 영화라고 할 수 있다. 그의 작품들 중에 아카데미 작품상을 받은 작품은 《레베카》가 유일한데, 대프니 듀 모리에(Daphne du Mauirer)(1907~1989)가 1938년에 선보인 레베카가 원작 소설이기도 하다.

고아가 된 여주인공(작품 전체에 걸쳐 여주인공의 이름이 단 한 번도 나오지 않는 것이 특징이다)은 부호 반 호퍼 부인의 시중을 들러 몬테카를로에 갔다가 영국의 귀족 맥심 드 윈터를 만난다. 1년 전 요트 사고로 아내 레베카를 잃은 그는 여주인공에게 프로포즈를 하고, 이를 받아들인 여주인공은 그의 저택 맨덜리로 향한다.

그런데 저택의 살림을 도맡고 있는 댄버스 부인은 여주인공을 새로운 드 윈터 부인으로 인정하지 않는다. 댄버스 부인은 맥심의 전 아내 레베카가 얼마나 아름답고 세련된 귀부인이었는지를 들려주며 여주인공을 압박한다. 레베카의 이니셜이 들어간 물건들이 그대로 남아 있는 집안에서 여주인공은 점차 노이로제 상태에 빠지고 남편이 아직 전처를 깊이 사랑하고 있는 게 아닌지 의심한다.

그러던 중, 여주인공은 레베카 못지않은 완벽한 안주인이 되고자 성대한 무도회를 계획한다. 의상을 고민하는 여주인공에게 댄버스 부인은 드 윈터 가의 선조 캐롤라인의 드레스를 입으라고 권유한다. 무도회 당일, 드레스를 입고 나타난 여주인공을 보고 맥심은 크게 화를 내고 여주인공은 그제서야 레베카가 같은 드레스를 입었던 사실을 알게 된다. 댄버스 부인은 여주인공에게 결코 레베카의 자리를 차지할 수 없다고 강조하며 그녀가 자살하도록 몰아가지만 갑작스러운 바깥의 소란에 정신이 든 여주인공은 밖으로 달려나간다.

해안가에서는 1년 전 가라앉았던 요트가 발견되었고, 그 안에는 레베카의 시신이 있었다. 그제서야 맥심은 여주인공에게 자신과 레베카는 주위의 시선 때문에 겉으로는 행복하고 완벽한 부부인 척했지만 실제로는 서로 증오하는 사이였다고 털어놓는다. 그러던 어느 날 레베카가 사촌 잭의 아이를 임신했다는 이야기를 했고 이에 격분해 다툼을 벌이다 레베카를 죽인 것이다.

요트에 난 구멍을 두고 레베카의 사인에 대한 재조사가 이루어지고 맥심은 아내를 살해했다는 혐의를 받게 된다. 경찰은 실제 임신 사실을 확인하기 위해 의사를 심문하였으나, 레베카는 임신이 아닌 말기 암으로 시한부 선고를 받았다는 이야기를 듣는다. 도리어 경찰은 레베카의 죽음이 자살이었다고 단정 짓고 진실은 맥심과 여주인공만이 알고 있는 채 사건은 종결된다. 이후 맥심과 여주인공은 맨덜리로 돌아오는 길에 댄버스 부인의 방화로 불길에 휩싸인 저택의 모습을 발견한다.

히치콕은 《레베카》를 통해 관객에게 상당히 복잡한 형사 사건의 단편을 보여준다고 할 수 있다. 이를 형사적인 측면에서 접근해 보면 어떨까?

대부분의 사람들은 가정에 대해 따스한 곳이라는 이미지를 떠올린다. 가족관계의 현실이 그렇지 않다고 생각하는 사람들도 최소한 가정은 편안한 안식처가 되어야 한다고 믿고 싶어 한다. 맥심과 레베카도 사람들에게 이러한 따스한 맨덜리에서의 호화로운 삶을 보여주었으나, 실상은 그렇지 않았다. 몇몇 보고서에 따르면 사람들은 생애 전체를 통하여 가정 밖에서 보다 가정 안에서 더 많은 폭력을 경험하고 있다고도 한다.

흥미로운 것이 가정 내에서의 살인 사건에서는 소위 ‘피해자 유발’이라는 개념이 활용되기도 한다. 이는 타 범죄에도 관련성을 가지는 개념이나 특히 살인과 관련하여 주목받는 개념이다. 피해자 유발에 의한 살인 사건에 있어서는 결과적으로 범죄자로처벌받은 가해자가 문제가 된 당해 사건에서 피해자가 죽기 전까지는 오히려 실제적인 피해자였다는 것이다. ‘피해자 유발’ 사건에서는 당사자 사이에 갈등이 전개되는 과정에서 피해자와 가해자의 역할이 뒤바뀌어 급속한 파국에 이르는 것을 관찰할 수 있다.《레베카》는 이러한 ‘피해자 유발’이라는 내용을 극적 요소로 두고 있다고 할 수 있다.

또한 레베카는 남편 맥심에 의해 기만과 성적 탐욕으로 가득 찬 악마로 재현된다. 레베카는 남편에게 성적으로 자유분방한 자신의 라이프스타일을 지속할 것이라고 밝혔으며, 집밖에서 남자를 만날 뿐만 아니라 집안으로 사촌을 끌어들여 관계를 맺기도 한다. 가문의 명예를 고려해 이혼을 꺼리는 남편을 위해 그녀는 정숙한 아내로 위장 연기를 했다고도 그려진다. 남편을 도발해 자신의 죽음을 재촉할 때에도 레베카는 남의 아이를 임신했다고 스스로 밝힐 만큼 혼인의 틀을 벗어나 성적 욕망을 추구한 여성으로 묘사된다.

그런데 재미있는 것은 결국 레베카의 임신은 검진 의사에 의해 사실이 아닌 것으로 확인된다. 지금까지 맥심이 여주인공에게 한 진술 자체가 사실은 아닐 수도 있다는 여지가 생긴다. 즉, 레베카의 정체성, 즉 그녀가 맥심의 주장대로 성적으로 문란한 악녀였는지, 아니면 적극적으로 자신의 욕망을 추구한 자립적 여성이었는지 자체가 불분명할 수 있다.

레베카는 자립적 여성을 추구했을 뿐이라는 주장을 한 댄버스 부인의 진술은 크게 다뤄지지 않는다. 레베카에 대한 모든 정보는 제3자가 전하는 간접 정황에 그친다. 실제로 레베카는 한 번도 나오지 않기에 관객은 주로 맥심의 회상에 이끌리게 된다. 맥심은 여주인공에게 레베카를 살해한 것이 본인이라고 하는데, 이 진술을 어느 정도 신뢰할 수 있을지도 의문이다. 이러한 점들은 레베카에 대한 상반된 평가의 근거가 될 수 있다.

글 | 이재훈

문화칼럼니스트, 변호사, 고려대학교 겸임교수, 한국과학기술기획평가원 연구위원, (주)파운트투자자문 감사