[아츠앤컬쳐] 옛날 홍주마을에 수덕이라는 도령이 사냥을 나갔다가 건너마을 덕숭낭자를 보고 사랑에 빠졌다. 덕숭은 수덕의 청혼을 여러 번 거절하다가 절을 하나 지어달라는 조건을 걸고 청혼을 받아들였다. 수덕은 기쁘게 절을 지었으나 탐욕을 버리지 못하여 절이 완공 전에 두 번이나 소실되고 만다. 세 번째로 수덕이 마음을 가다듬고 오직 부처님만을 생각하며 절을 지어 완성하니 덕숭은 할 수 없이 결혼하게 되었다.

그런데 수덕이 덕숭을 끌어안는 순간 덕숭이 사라지고 버선 한 쪽만 남더니 갑자기 그 자리가 바위로 변하고 옆에는 하얀 버선꽃이 피어났다. 덕숭은 관음보살의 화신이었던 것이다. 이후 그곳은 수덕과 덕숭의 이름을 따서 덕숭산 수덕사가 되었다.

수덕사는 백제 위덕왕(554~597년) 때 지명법사(삼국사기에는 숭제법사로 기록되어 있다)가 창건한 절이다. 세월이 흘러 또 하나의 전설이 전한다. 남북국시대에 가람은 퇴락이 심해 중창해야만 했다. 어느 날 한 미모의 여인이 공양주를 자청하였다. 여인의 미모에 관한 소문이 퍼지자 원근 각지에서 많은 사람들이 찾아왔다. 여인은 그중에 신라 부호 재상의 아들 정혜의 청혼을 받아들였고, 정혜는 10년 걸릴 불사를 3년만에 끝냈다.

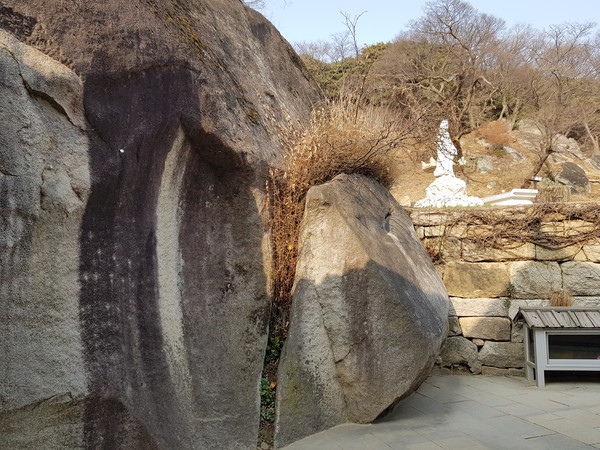

완공 후 정혜는 결혼할 여인이 방으로 들어가 한참을 기다려도 나오지 않자 문을 열었다. 그런데 갑자기 옆에 있던 바위가 갈라지며 방도 여인도 사라지고 버선 한 짝만 남았다. 지금도 갈라진 바위 사이에서는 봄마다 버선꽃이 피어나는데, 그 관음보살의 현신인 여인의 이름이 수덕이었다고 한다. 인생무상을 느낀 정혜는 산마루에 올라 절을 짓고 정혜사라 하였다.

‘동국여지승람’에는 덕숭산 수덕사가 2개의 누각이 있는 대가람이었다고 하며, 지금도 경허, 만공스님이 근대 선풍을 진작시킨 선지종찰로서 덕숭총림으로 수도장의 역할을 겸비하고 있다.

수덕사의 보물 중 압권은 고려 충렬왕 34년(1308년)에 지은 대웅전이다. 백제 목조건축 양식을 이은 고려시대 건물로 주심포계 맞배지붕, 배흘림기둥으로 형태미가 뛰어나며, 가장 오래된 목조건물 중 하나로 목조건축사에서 매우 중요한 문화재이다. 특히 대웅전 옆면은 각 2분할되어 올라가는 안정적인 직사각형 민흘림 구도에 기둥을 우미장(소 꼬리 모양)으로 연결하여 아름다운 곡선미를 자랑한다.

수덕사에 오르기 전 왼편에 자리한 수덕여관은 이응노, 나혜석의 자취가 남아있는 곳이다. 시대에 어울리지 못했던 우리나라 최초의 서양화가 나혜석은 사랑에 실패하고 이혼, 명예를 잃고 나락으로 떨어졌다.

나혜석이 수덕사에서 비구니가 된 친구 김일엽을 따라 출가하겠다고 찾아왔을 때 친구 일엽도 그의 스승 만공스님도 다 받아주지 않았다. 하지만, 나혜석은 만공의 배려로 절집에 머물며 그림을 가르치게 된다. 그때 문하생 중에 이응노가 있다.

이응노는 당대 최고의 김규진에게 서예와 묵화 등을 배우고 일본 유학을 거쳐 나혜석에게 유화를 배웠으며, 그녀가 떠나자 머물던 절집을 구입하여 부인과 함께 수덕여관을 만들고 작품활동을 했다. 그는 1958년에 한참이나 어린 후배 연인 박인경과 함께 파리로 가버렸다. 이후 동백림 사건 등으로 귀국하여 옥고를 치렀는데, 옥바라지한 본부인을 또 다시 버리고 파리로 떠났고, 유명한 군상 시리즈 등 대작을 남겼다.

그후에는 박인경(재혼한 둘째 부인)이 백건우·윤정희 부부 납치미수사건에 연루되어 프랑스로 귀화했고 1989년 심장마비로 별세했다. 수덕여관은 이응노의 첫 부인이 사망한 후 2001년 문을 닫았다.

나혜석의 친구 김일엽은 목사의 딸로 태어나 일본유학을 한 신여성이었다. 나혜석과 함께 자유연애론, 여성 의식 계몽을 외치며 개화기 신여성운동을 주도했으나, 이혼, 간통, 일본 아이 출산, 동거 등 물의를 일으키다가 1933년 불가에 귀의하고 수덕사 견성암에서 만공의 상좌로 수도생활을 시작했다.

일엽은 말년에 소설 ‘청춘을 불사르고’를 남겼으며, 1971년에 견성암에서 입적했다. 김일엽이 머물던 견성암은 대표적인 비구니선원이고, 정혜사는 비구선원으로 많은 고승을 배출했다.

글 편집부