[아츠앤컬쳐] 내가 예술의 핵심을 설명할 때 자주 인용하는 사자성어가 있다.

“대교약졸大巧若拙”

노자의 도덕경에 등장하는 말이며 그 뜻은 “아주 차원 높은 기술은 오히려 보기에 졸렬해 보인다!” 정도로 해석될 수 있다. 말년의 피카소의 작풍이 천진한 어린아이의 그림과 닮아간 것처럼 세계적인 대가의 작품에서 고도의 기술적 측면만이 아닌 순수하고 단순한 형태의 작업이 많이 나타난 것을 그 예로 할 수 있겠다.

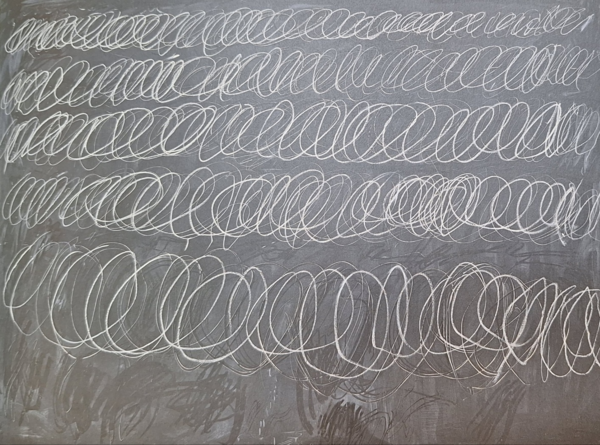

우리는 가끔 이해와 해석이 되지 않은 형태의 추상화를 만났을 때 “이런 것은 5살 우리 아들이 더 잘 그린다거나, 이 정도는 나도 그릴 수 있다.”라고 말을 할 때가 있다. 특히 많은 사람들이 미국의 전후 미술을 대표하면서 거장의 반열에 있는 사이 톰블리(Cy Twombly, 1928~2011)의 그림을 볼 때 반응이 비슷하다.

“아니 왜 이딴 게 800억 원이 넘는 거지?” 또는 “이런 것이 예술작품이라고?” 하면서 극단적인 반응이 나온다. 나 역시 처음 톰블리의 작품을 보고서 “도대체 왜?”가 떠나지 않았다.

평론가들과 일반 사람들이 톰블리의 작품을 혹평할 때 작가 본인은 이렇게 말을 했다고 한다. 자신의 작품에 등장하는 반복적인 패턴의 선은 “아이 같은” 선이지만 “유치하지는 않다”면서 아이 같은 특성은 사실 “흉내 내기 매우 어렵다. 그것을 얻기 위해서는 어린아이의 선 속에 자신을 투영할 필요가 있다”고 말한 바 있다.

톰블리의 작품을 자세히 오랫동안 관찰해 보면 분명 흉내 낼 수 없는 기술적 완성도가 있다. 그것은 그가 완성해 놓은 다수의 선들이 하나의 호흡 안에서 유기적 생명력을 유지하면서 단순한 에너지의 증폭을 나타내고 있다. 그 어떤 인위적인 기교나 꾸밈없이 단순함과 기술적 특성이 묘하게 교차하면서 이전의 예술표현에서는 등장하지 않았던 자신만의 표현 방식을 완성한 것이다.

결국 톰블리의 작업 형태와 작품들이 우리에게 감동을 주는 것은 바로 인위적 꾸밈과 장식성을 버리고 어린아이의 그 순수함을 그대로 간직한 표현 언어를 완성했기 때문이다.

그의 1970년 작품 “무제(Untitled)”는 톰블리를 대표하는 ‘칠판화’ 연작 중 한 점이며 2014년 11월 12일 뉴욕 크리스티 경매에서 7,000만 달러(한화 약 853억 원)에 낙찰돼 그의 예술 철학과 표현기법, 그리고 그 만의 예술적 언어인 단순함과 천진함을 표현하기가 훨씬 더 어렵다는 것을 증명하듯 세상을 놀라게 하였고. 동시에 노자가 주장한 “대교약졸”의 진리를 세상에 알리게 되는 결과로 나타났다.

글 | 김남식

춤추는 남자이자, 안무가이며 무용학 박사(Ph,D)이다. <댄스투룹-다>의 대표, 예술행동 프로젝트 <꽃피는 몸>의 예술감독으로 사회 참여 예술프로젝트를 수행하고 있으며 정신질환 환자들과 함께하는 <멘탈 아트페스티벌>의 예술감독으로 활동, <예술과 재난 프로젝트>의 움직임 교육과 무용치유를 담당하며 후진양성 분야에서도 활발히 활동하고 있다.