고영희의 컬러 오브 아프리카

[아츠앤컬쳐] 타운쉽 구굴레투는 1958년 생긴 ‘우리의 자부심’이라는 뜻을 가진 마을이다. 아파르트헤이트 때 가난과 억압 속에서도 자기들만의 삶을 고수하면서 많은 사람들이 모여 살았다. 지금도 많은 타 지역 흑인들이 이곳으로 유입되고 있다. 특히 1993년 ‘에이미 비엘’이라는 미국 유학생이 정치 집회를 마치고 돌아오던 학생들 속 한 폭도에 의해 살해당하는 사건을 계기로 세계 언론의 주목을 받기 시작했다.

이곳엔 시부엘(우리는 행복하다)이라는 여행 안내소가 있고, 미술을 공부하고 있는 학생들과 지역 예술가들에 의해 미술품을 전시하는 공간과 토산품점이 문을 열었다. 이 커뮤니티에 속한 예술가들은 목조각과 구슬 공예, 도예 작품들과 텍스타일을 생산하고 있다. 랑가는 나탈공화국에 대항해 싸우다가 로빈 아일랜드 섬에 수감된 홀루비족장 ‘랑갈리발레’의 이름을 딴 ‘빛나는 태양’이란 뜻을 가진 가장 오래된 타운쉽이다.

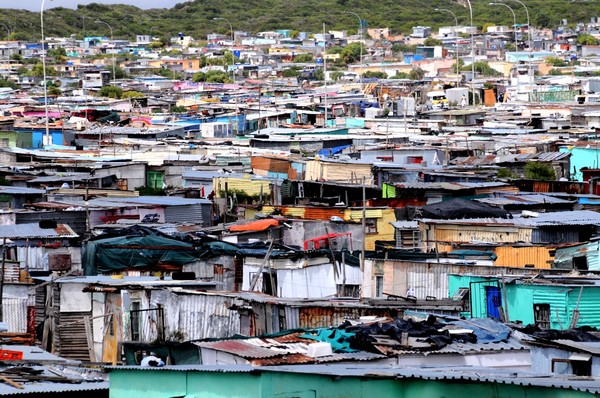

1901년 케이프타운은 흑사병으로 인해 5천 명이 넘는 흑인들이 응다베니로 이주했다가 1918년 랑가로 이주했다. 랑가는 1960년 3월에 통행법에 대한 집단적인 저항으로 주목을 받기 시작했으며 5만 명이 넘는 사람들이 자신의 신분 증명을 불태우며 경찰에 대항할 정도로 혼란스러운 지역이었다. 가난한 흑인들이 사는 양철집촌 타운쉽은 얼기설기 지었지만 형형색색의 판잣집과 담장에 그려진 고운 그림들이 가득한 곳이다.

그 길을 따라 자기 얼굴만 한 커다란 웃음을 지으며 걷고 있는 사람들, 녹이 슨 커다란 그릴 위에서 연기를 피우며 구워지고 있는 소시지, 나무로 만든 좌판 위에 가지런히 놓여 있는 과일들과 채소, 맨발로 뛰어다니는 아이들… 북적북적한 풍경으로 보자 어릴 적 엄마 손 잡고 따라갔던 사람냄새 가득한 시장에 온 기분이 들었다.

‘이곳도 사람 사는 곳이구나!’ 늘 우리는 그저 먼발치에서 불쌍하다는 생각의 옷을 입혀 그들을 보려고만 한다. 왠지 말할 수 없는 씁쓸함이 밀려왔다. 차창을 스쳐 지나가는 풍경들은 카메라에 담고 싶을 만큼 아름답지는 않았지만 빛바랜 아름다움들이 내 안에 서서히 밀려들어 왔다. 똑같은 집이 하나도 없다. 그곳엔 각각 다른 크기와 모양의 양철 판들이 서로 맞붙어 그들의 고단한 삶을 기댈 보금자리가 되어주고 있었다.

집주인의 성격과 개성을 읽을 수 있는 양철지붕 집, 꼼꼼하게 같은 크기의 조각들을 맞붙여 놓은 집, 크기가 다른 양철 판으로 바람이 들어 오는 곳마다 대충대충 덧붙여 놓은 집, <헨젤과 그레텔>에 나오는 과자로 만든 집처럼 곳곳에 손길이 가 있는 집, 문패도 번지수도 없는 집, 커다란 자물통이 달린 집, 겨울엔 어떻게 지낼지 걱정이 될 만큼 커다란 창문에 유리나 종이조차 덧붙이지 않은 집, 지붕에 커다란 비닐을 우비처럼 뒤집어쓰고 있는 집. 집 벽에 갑오징어 뼈를 붙이고 그 위에 시멘트를 발라 멋을 낸 집… 재료를 살 수 없는 이들은 주변에서 버려진 것들을 이용해 자신들만의 개성이 강한 특별한 집을 지었다.

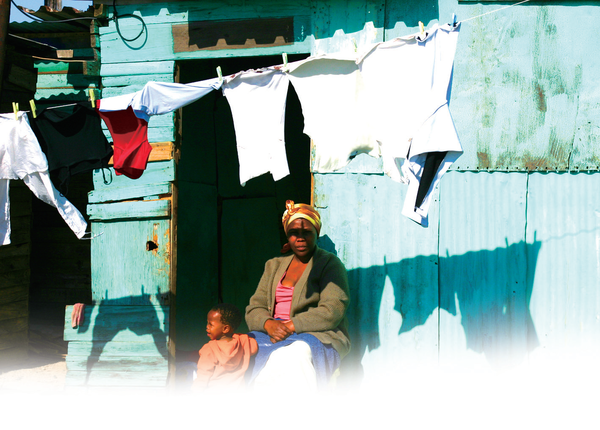

아프리카하면 떠오르는 ‘가난과 질병’. 그들은 가난과 질병을 삶의 일부처럼 여길 뿐 색색 고운 양철지붕 아래서 아이들은 꿈을 키우고, 젊은이들은 뜨거운 사랑을 하고, 노인들은 작은 생명을 돌보고, 삶의 소소한 일상에선 뜨스함이 피어오르고 있었다. 부족한 것 없이 누리며 살지만 늘 무언가 목말라 하는 우리들보다 삶의 여유로움이 느껴지는 건 왜일까?

글 | 고영희 아트 디렉터, 사진작가

아프리카 문화 예술 교류의 통로 역할을 하고 있으며, KBS 라디오 통신원, 예술가를 꿈꾸는 아프리카의 빈민촌 아이들을 돕는 레인보우프로젝트를 진행하고 있다.