[아츠앤컬쳐] 우리의 예술에 대한 개념은 항상 아름다움과 직결되어 있다. 예술은 아름다움 자체이며 오로지 심미적 개념에 국한되기도 한다. 사실상 예술은 시대의 거울이기보다는 사회의 모순과 문화적 진보를 아름다움으로 표현하는 것이다. 라파엘로나 미켈란젤로를 예로 들어보자. 그들은 자신들이 살고 있던 부패한 세계에 비해 절대적이고도 이상적인 미의 개념을 표현했다.

그러나 예술은 인간들의 삶을 비추기도하며, 시대의 의상과 패션을 반영하기도 한다. 오늘날 우리는 고대로부터 1900년대 중반까지 거의 모든 예술 작품에서 신발을 발견한다. 인간은 항상 작지만 일상적인 신발에 자신의 고전적 취향과 조화와 대칭의 원칙을 부여하고 싶어 했다. 신발이 단순한 장신구가 아니라는 개념은 이를 만드는 기술만큼이나 고대인들에게 분명했다.

예를 들어 플라톤은 제화공의 기술을 진정한 과학과 예술로 정의하기에 주저하지 않았다. 신발의 모양이나 색상은 의복을 갖춘 사람에 대한 모든 것을 말해주었다. 신발은 단지 의복의 간단한 세부 항목이 아니라, 성별, 경제 상황, 사회적 지위, 직업 등의 표식이었으며, 나아가 그레코-로만 세계의 귀중한 자료의 역할을 담당했다.

신발은 인간의 삶과 예술이 만들어내는 세계를 반영하는 그 이상의 것이었다. 과거의 위대한 문명 중 신발 산업이 특히 발전한 곳은 그리스였다. 고대 그리스인들은 신발의 주요 종류를 헤아리고, 그 기능을 명확하고 합리적으로 개발하여 인정받았다. 그들은 거의 모든 종류의 신발을 개발했는데 뚫렸거나 막힌, 높거나 낮은 샌들과 함께 극장용, 승마용, 사냥용, 도보용, 자택용, 작업용 그리고 오늘날 여가용이라 일컫는 모든 종류를 만들었다.

신발은 예술 작품 자체였으며, 실용적인 부분보다는 미적 필요를 위해 만들어졌다. 신발의 예술적 운명은 그레코-로만 시대에 이미 이루어졌으며, 오로지 가난한 자와 노예들 또는 결혼할 권리를 박탈당한 자들만이 맨발로 다녔다. 오늘날 다양한 종교단체의 회원들이 겸손과 가난의 상징으로 맨발로 다니거나 혹은 단순하고 거친 샌들을 신는 것은 우연이 아니다.

천 년이 지난 후 도시와 길드가 형성되자, 많은 예술 분야 중 특히 신발 산업이 재개되었으며, 부유한 중산층들을 위해 세련되고 귀한 모델들이 만들어졌다. 중세부터 지속적으로 의복 관련 사업이 증가하는 것을 볼 수 있는데, 이는 남성들이 알몸의 불완전성을 인식하고 이를 손해로 느꼈기 때문이다. 이로 신발 장인들은 매우 높이 평가되었으며, 신발 산업은 모든 유럽 국가의 생산성에 큰 영향을 끼쳤다.

각국의 유행과 패션의 요구들은 새로운 모양의 개발을 불러왔고, 그 중 상당수는 기괴하거나 완전히 비합리적인 것들도 있었다. 위대한 중세 화가 조토(Giotto)의 프레스코화에는 길게 덮인 의복으로 인해 신발이 거의 보이지 않는다. 그러나 차츰 유행이 바뀌며 남성들은 바지를 착용하기 시작했고, 그림과 프레스코화에서 신발들이 나타나기 시작했다. 이후 르네상스 화가들의 작품에선 흔하게 신발을 찾아볼 수 있는데 이때부터 신발은 회화의 서술에 있어 근본적인 부속물이 되었다.

16세기 말경 비로소 신발과 불가분의 관계가 될 하나의 방편이 나타나는데, 바로 남성과 여성 모두의 걸음걸이를 변모시킨 신발 굽이었다. 이때부터 신발은 굽의 독재적 영향 아래 놓였으며, 의상의 고정 요소가 되었고, 제조업자들이 가장 사랑해마지않는 연구와 변형의 대상이 되었다.

이를 알려주는 유명한 그림은 이아생트 리고(Hyacinte Rigaud)의 루이 14세의 초상화인데 여기엔 붉은 굽을 지닌 태양왕의 신발이 보인다. 붉은 굽은 평범한 사람들에 비해 신분의 고귀함과 우월함을 나타내는 상징이었지만, 비단 루이 14세만 ‘탈롱 루즈(talons rouge)’로 불리던 이 멋스럽고 화려한 신발을 신었던 것은 아니다. 프랑스 왕실에선 귀족 남녀 모두 붉은 굽을 착용할 수 있던 반면, 이외 국가에서는 남성만이 독점적으로 착용했다. 이는 남성만이 통치권을 행사하고, 인민의 삶과 죽음의 권리를 행사하기 때문이었다. 이 경우 보통 공작 이상의 고위급 귀족들이 공식적인 상황에서 붉은 굽을 착용했다.

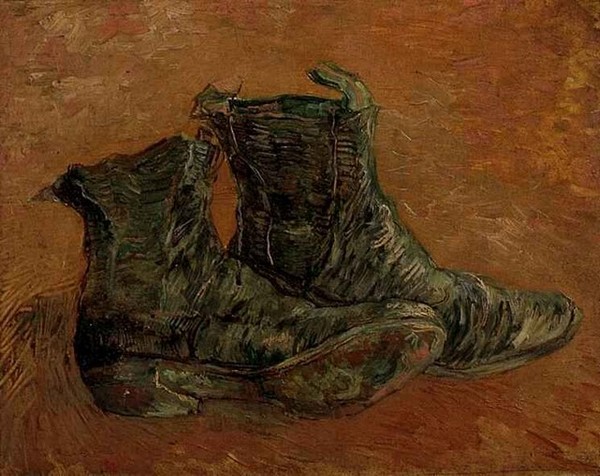

빈센트 반 고흐(Vincent Van Gogh)의 신발 그림 또한 매우 유명한데 그의 작품에서 신발이 고정된 주제인 점은 강조할 만하다. 다양한 작품에 묘사된 신발들은 거의 장식 없이 낡고, 닳았으며, 버려져 있다. 그것들은 진열장에 놓인 화려한 물건들이 아니라, 오히려 일상을 통해 소모되고 사용된, 일반적인 표현으로는 ‘오래된’ 신발들이다. 그리고 그것들은 그의 무의식적 초상화와 종합적 작시법, 동생 테오와의 서신의 일부, 예리하고 즉각적이며 숭고한 삶의 이야기, 개인적 이야기 그리고 세상에 대한 격렬한 비판을 담고 있다.

다른 말로 고흐의 낡은 신발 한 켤레는 상징의 위엄을 드높이는 가능성을 제시한다. 때문에 고흐의 작품인 [신발 한 컬레(Un paio di scarpe)]는 그의 가장 성공적인 자화상 중 하나이며, ‘반 고흐는 그가 그린 신발’이라는 점을 깨닫게 한다. 아울러 고흐의 신발은 세상의 본질적인 면을 연상시키기도 하는데 ‘일하며 이동하던 길의 피로감이나, 부드럽고 균일한 들판의 고랑을 걷을 때의 고달픔’ 등이다. 결국 고흐의 신발은 카페와 매춘업소, 밀밭을 걷던, 그러나 궁극적으로는 한 남자이자 예술가로서의 가치와 고된 의식 사이를 지나던 그의 삶에 대한 이야기이다.

한편 오늘날 신발과 예술의 관계에서 가장 흥미로운 점은 아마도 유명 디자이너들이 사용하는 예술적 전통과 과거로부터의 지속적인 밈(meme)일 것이다. 이에 관하여는 후속 칼럼에서 다시 다루어도 좋을 듯하다.

번역 | 길한나 백석예술대학교 음악학부 교수

글 | 로베르토 파시 Basera Roberto Pasi

Journalist, Doctorate Degree University of Siena(Literature, Philosophy, History of Art with honors), Study at Freiheit Univerisität Berlin, Facilitator at Osho Resort, Poona India