간절한 재회의 순간을 위해

[아츠앤컬쳐] 포르투갈어로 ‘사우다지’란 우울 또는 향수에 젖은 깊은 그리움의 상태이다. 즐거움과 기쁨의 시점으로부터 분리된 감정이나 경험, 또는 기억으로 생성된 ‘사우다지’는 라틴어 ‘고독’에서 유래되어 브라질 민족의 아련한 슬픔을 대변한다. ‘사우다지’의 감정은 브라질을 대표하는 음악인 보사노바에 많이 담겨있는데 가장 유명한 곡으로 안토니우 까를루스 조빙(Antonio Carlos Jobim)의 1956년 작품인 ‘슬픔이여 이제 그만’을 꼽을 수 있다. 원어로 ‘셰가 지 사우다지’라 불리는 이 곡은 조빙의 아니마(anima)로 통하던 두 사람, 시인 비니시우스 지 모라이스(Vinicius de Morais)와 가수 주앙 지베르뚜(João Gilberto)의 콜라보로 완전체를 이룬다.

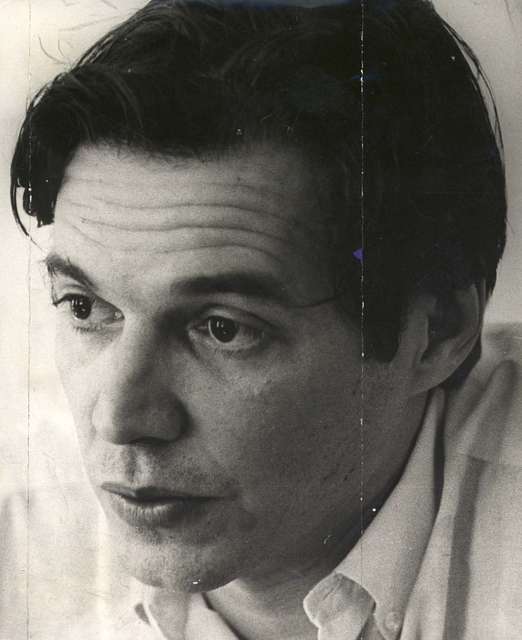

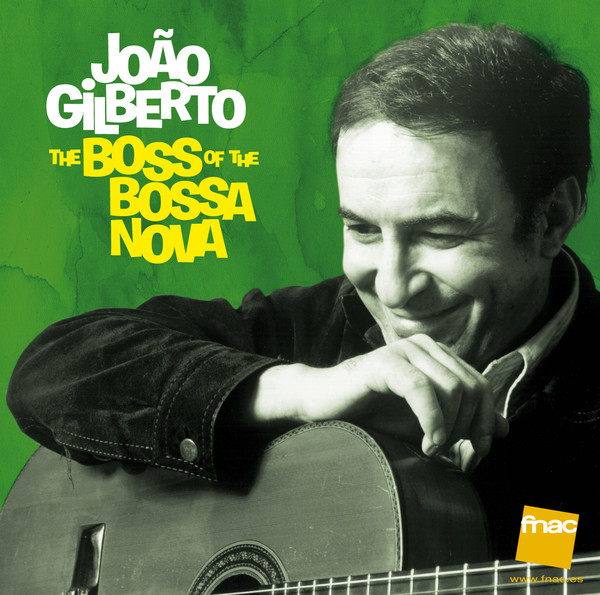

‘사우다지’를 소환하는 ‘슬픔이여 이제 그만’은 한 화자의 고백을 통해 이별, 그리움, 재회의 열망을 찬찬히 그린다. 화자는 슬픔의 원인인 사랑하는 이와의 이별을 노래하며, 동시에 그리움에서 비롯된 목마름과 재회의 소망을 연속적으로 묘사하는데, 이 감정의 기복은 단조에서 장조로 변하는 화성 안에서 연속된 분할리듬으로 융화된다. 이러한 형식의 구조는 19세기 리우데자네이루풍의 초로(choro) 혹은 초리뉴(chorinho)에서 비롯된 것으로 알려졌는데, 음악적으로는 다양한 리듬의 모델링과 즉흥 연주를 가능하게 한다. 따라서 ‘슬픔이여 이제 그만’이 유독 재즈씬의 다양한 변주로 각광받는 점은 결코 우연이 아니라 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 가장 사랑받는 버전이 있다면 뭐니 뭐니 해도 단출한 기타 반주에 맞춰 부르는 지베르뚜 버전이다. 읊조리듯 조용하고 잔잔한 창법으로 조빙의 곡들을 해석해는 지베르뚜의 노래는 이 곡에서도 빛을 발한다. 이는 원곡 가수인 일리제드 까르도쥬(Elizeth Cardoso)나 앙상블 밴드 우스 까리오까스(Os Cariocas) 보다 더 사람들의 마음을 사로잡는다. 그도 그럴 것이 지베르뚜의 섬세한 목소리는 간결한 기타의 울림 가운데 마치 물결이 번지듯 화자의 심경을 겹겹이 표현해낸다. 지베르뚜의 이러한 진가는 2000년 그의 버전이 그래미 명예의 전당에 헌액되는 것으로 증명되었다.

“가라, 나의 슬픔이여! 그 없이는 존재할 수 없다 말해다오. 더 이상 고통받을 수 없으니 돌아오길 기도한다고... (중략) 하지만 그가 돌아온다면 얼마나 미칠 듯 아름다운 일일까. 그에게 할 입맞춤이, 수백만 번의 포옹이 바다를 헤엄치는 물고기보다 더 많을테니... (중략) 그러나 나 없는 삶을 원하는 것을 어찌 끝낼 수 있을까? 서로 떨어져 살아가는 이 일을 이제는 그만두자.”

‘슬픔이여 이제 그만’에서 ‘사우다지’는 의인화를 입는다. 이는 화자가 슬픔 자체를 그리움과 재회, 이별의 종식을 전해줄 메신저로 여기기 때문이다. 그래서인지 곡을 듣다 보면 우울함과 기대감을 아우르는 조성의 변화가 그다지 형식적이거나 돌발적으로 느껴지지 않는다. 오히려 심경의 변화를 대변하듯 자연스레 변모하는 리듬의 배열까지도 꽤 익숙하게 느껴진다. 그러니 가능하다면 화자에게 양해를 구하고 이 아름다운 음악을 빌어 우리네의 슬픔을 전하고 싶다. 새로운 해를 기다리는 현 시점에서 전쟁으로 인해 고통받는 사람들에게 “슬픔이여 이제 그만”이라는 희망을 전하기 위해.

글 | 길한나

보컬리스트

브릿찌미디어 음악감독

백석예술대학교 음악학부 교수

stradakk@gmail.com