붓끝으로 채집한 계절의 향기와 일상의 파라다이스

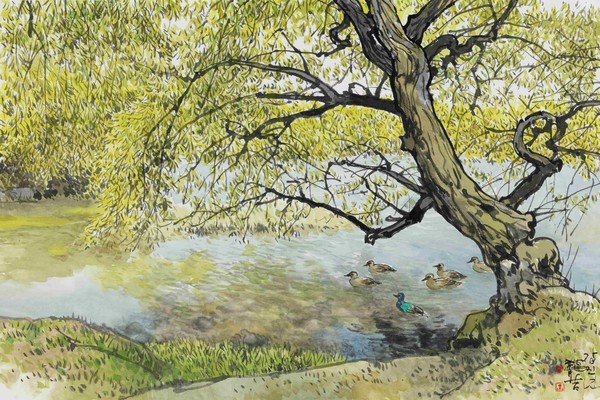

[아츠앤컬쳐] 계절에도 색이 있다. 그것은 생명의 흔적이다. 생명은 계절에 따라 다른 표정을 짓고, 색은 그 표정의 변화를 좇는다. 봄은 움트는 생명의 기지개, 여름은 역동적인 활개, 가을은 결실의 여유로운 낭만, 겨울은 휴식의 숨 고르기를 드러낸다. 오용길의 풍경이 정겨운 이유는 그 계절의 색과 표정을 놓치지 않고 일일이 붓끝으로 낚아내기 때문이다. 그래서 그의 그림에선 자연의 맑고 청명한 기운으로 포착된 일상의 파라다이스를 만날 수 있다. 마침 오용길의 개인전이 서울 압구정의 청작화랑에서 진행 중이다.

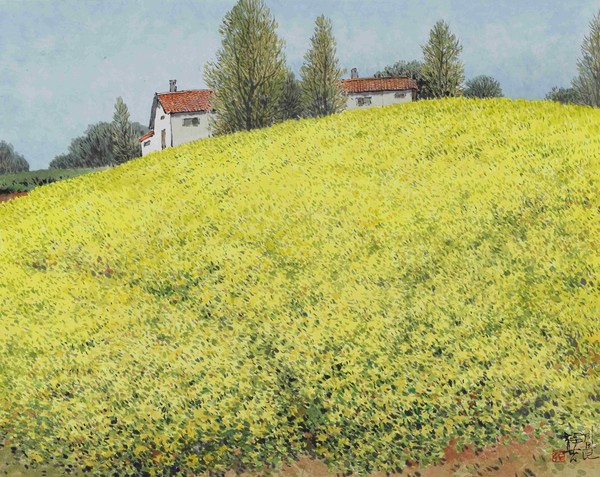

오용길의 작품에 자주 등장하는 제목은 크게 <봄의 기운>과 <계절의 향기> 두 가지이다. 특히 여러 장소와 다양한 소재를 활용해 봄의 정경을 자주 그려낸다. 그렇다 보니, 오용길의 그림을 매화 못지않은 ‘봄의 전령사’로 빗댈만하다. 다른 그림에서 쉽게 찾아보기 힘든 산뜻하고 생동하는 기운으로 충만한 것도 큰 매력이다. 계절의 가장 민감한 변화의 순간들을 피부 위에 올려놓은 듯, 날것 그대로의 감각이 살아있다. 동서양의 회화(繪畵) 정신을 효과적으로 혼합한 덕분이다. 그리고(繪) 칠하기(畵)에 충실한 드로잉적 요소가 근간을 지탱하고 있다.

그림을 언뜻 보면 풍성해 보이지만, 자세히 들여다보면 정말 간결하다 못해 투명할 정도로 얇다. 아주 가느다란 세필(細筆)로 짧은 터치와 선묘를 무수히 반복한 후 수채화 물감으로 담채 처리했기 때문이다. 또한 실경산수를 근간으로 하되, 관념적으로 이상화된 일상적 풍경으로 재구성해서 더욱 친밀감을 더했다. 간혹 등장하는 점경인물(點景人物)은 장소적 성격과 정감을 배가시켜 준다. 그런 의미에서 오용길의 그림은 ‘관념적 실경산수화’로 부를 만하겠다.

최근의 <계절의 향기> 시리즈에서도 오묘한 풍경해석을 만나게 된다. 봄인 듯, 여름이고, 다시 가을의 정취까지 혼합된 모습이 계절의 경계를 넘나들게 한다. 아마도 중심적인 소재로 활짝 핀 해바라기를 등장시켰기 때문일 것이다. 대개 해바라기의 개화 시기가 8~9월인 점을 고려하면, 여름의 이쪽저쪽을 아우르고 있는 것은 분명하다. 더욱이 초근경에 구륵법(鉤勒法)으로 그린 해바라기 무리를 앞세운 그림에선 오용길 특유의 대담하고 유려한 필치를 확인할 수 있다. 함부로 흉내를 낼 수 없는 운필의 완급조절 능력이 십분 발휘되었다.

오용길의 그림을 보고 있으면 옹기(甕器)의 검박미와 자기(磁器)의 세련미를 동시에 지닌 것 같다. 굳이 설명하거나 꾸며대지 않아도, 보고 있으면 그 풍경 속의 주인공으로 초대받은 기분이 든다. 마치 친근한 일상에서 ‘삶의 진리’를 길어내듯, 고요한 일상은 그대로 명징한 화두의 해답을 품고 있다. “가슴속에 만권의 책이 들어 있어야 그것이 넘쳐 나와 글과 그림이 된다”라는 추사 김정희 선생의 말처럼, 오용길 역시 스치는 일상을 만 번 이상의 시선과 붓끝으로 화폭에 구현하였으리라.

또한 오용길은 명실공히 국내 최고의 수묵담채 화가다. 국내든 해외든 그에게 선택된 자연 풍광은 새로운 생명력으로 재탄생한다. 전에 없던 ‘현대 한국화’의 전기를 마련했다. 옛것으로도 충분히 새로운 화두를 완성해낼 수 있음을 증명한 것이다. 법고창신(法古創新)의 롤모델이다. 그는 출발부터 달랐다. 이미 27세였던 1973년 국전(國展)에서 문화공보부 장관상을 받으며 스타로서의 잠재성을 드러냈다. 이 외에도 월전미술상, 의재 허백련 예술상, 이당미술상, 동아미술상 등 한국화가로서 받을 수 있는 상은 모두 섭렵했다. 이제 오용길은 ‘산절로 수절로’ 자연에 순응하며 그만의 화법을 지속할 뿐이다.

화가에게 있어 그림은 그의 정신을 대변한다. 평소 무슨 생각에 집중하는가 하는 점이 고스란히 투영된다. 그래서 ‘그림에도 격이 있다’라는 표현이 있을 것이다. 풍경이 지닌 진정한 본질적 가치를 화폭에 옮기려 평생을 바쳤던 겸재의 집념처럼, 오용길의 일상 풍경화에도 남다르고 독창적인 해석의 결이 쌓여 있다. 굳이 ‘21세기 겸재’라거나, ‘겸재 정선의 맥을 잇는 진경산수화의 대가’라는 별칭을 동원하지 않아도 충분하다. 특별한 꾸밈이 없고, 솔직하며, 유려한 오용길의 그림은 인간의 체온에 가장 가까운 온기를 지녔기 때문이다.

오용길(1946~)은 서울대 미술대학 및 동 대학원에서 한국화를 전공했다. 그동안 청작화랑, 평촌아트홀, 선화랑, 월전미술관, 동산방화랑, 안양 알바로시자홀, 겸재정선미술관 등에서 30여 회의 개인전과 KIAF, MANIF 외 여러 차례의 아트페어 부스 초대전을 가졌다. 20대 중반이던 1973년 국전 문화공보부 장관상을 시작으로 한국일보사 주최 한국미술대상전 특별상(1976년), 동아일보사 주최 동아미술상(1978년), 제1회 선미술상(1984년), 제1회 월전미술상(1991년), 경기도문화상(1992년), 제1회 의재 허백련 예술상(1995년), 제1회 이당미술상(1997년), MANIF 대상(2011년) 등을 수상했다. 오 작가의 그림은 청와대, 국립현대미술관, 서울시립미술관, 경기도미술관, 호암미술관, 사법연수원, 이화여대박물관, 한양대박물관, 외교통상부, 주미 워싱턴대사관, 주헝가리대사관 등 여러 곳에 소장되어 있다. 운보 김기창과 월전 장우성 등이 결성한 후소회의 회장을 역임했고, 현재는 이화여대 명예교수와 안양미술협회 고문 등으로 활동 중이다.

글 | 김윤섭

명지대 미술사 박사

현재 숙명여자대학교 겸임교수

아이프aif 미술경영연구소 대표

정부미술은행 운영위원

(재)예술경영지원센터 이사