몰락에 바친 정열의 엘리지

[아츠앤컬쳐] 때로 정열은 대가를 필요로 한다. 정열의 불꽃이 심장을 관통할 때면 ‘이성의 목소리에 귀를 기울이라’는 충고는 그저 타인에게 건네는 덕담의 일부분일 뿐, 문자 그대로 ‘정열의 도가니’에 빠져들면 그 어떤 대가나 희생의 무게도 가벼이 느껴진다. 마치 우리가 잘 아는 노래 ‘백만송이 붉은 장미’의 주인공 니코 피로스마니(Niko Pirosmani)가 그렇게 느꼈던 것처럼.

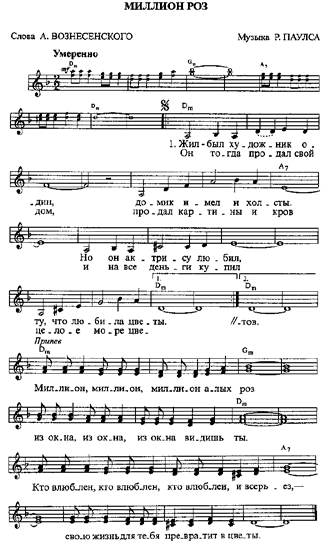

“한 화가가 홀로 살고 있었지/그는 꽃을 사랑하는 여배우를 사랑했네/그래서 자신의 집을 팔고 그림과 피마저 팔아/그 돈으로 바다도 덮을 만큼 장미를 샀다네/백만송이 백만송이 백만송이 붉은 장미/창가에서 창가에서 창가에서 그대가 보겠지/사랑에 빠진 사랑에 빠진 사랑에 빠진 누군가는/그대를 위해 자신의 인생을 꽃으로 바꿨네”.

러시아의 시인 안드레이 보즈네센스키(Andrei Voznesensky)가 그루지아의 실존 화가 피로스마니의 일화를 묘사한 ‘백만송이 붉은 장미’는 주체할 수 없는 정열로 자신의 모든 것을 바친 화가의 서글픈 인생의 노래이다. 구소련의 소설가 콘스탄틴 파우스톱스키(Konstantin G. Paustovskii)의 코르히다(Kolkhida, 1934)에서 차용한 보즈네센스키의 가사는 ‘거렁뱅이 화가’를 외면한 여배우가 떠나고 장미로 가득했던 광장의 기억만을 간직한 화가의 고독한 삶을 그린다.

‘백만송이 붉은 장미’는 러시아의 에디트 피아프로 불리는 알라 푸가쵸바(Алла Пугачёва)가 허스키하면서도 달콤한 창법으로 불러 인기를 끌었는데, 동시대 프렌치 팝을 연상케 하는 멜로디와 동일 리듬으로 표현된 코러스가 매우 인상적이다. 흥미로운 점은 푸가쵸바의 ‘백만송이 붉은 장미’로 알려진 이 노래가 실상은 라트비아의 가요라는 사실이다.

1981년 라트비아에서는 미크로포나 압타우야(Mikrofona aptauja) 가요제가 열렸는데, 여기서 우승을 차지한 곡이 바로 ‘백만송이의 붉은 장미’의 원곡인 ‘마리나가 딸에게 준 선물(Dāvāja Māriņa meitiņai mūžiņu)’이다. 라트비아의 시인 레온스 브리에디스(Leons Briedis)와 작곡가 라이몬즈 파울스(Raimonds Pauls)가 만든 이 곡은 당시 여가수 아이야 쿠쿨레(Aija Kukule)와 어린 소녀 리가 크레이츠베르가(Līga Kreicberga)가 듀엣으로 불렀으며, 비극적 동심을 떠올리는 가사와 그녀들의 이미지가 곡의 꼭 들어맞으며 큰 인기를 끌었다.

“고통이 찌를 듯 다가올 때마다/나는 어머니를 찾으려 뛰어다녔네/그녀의 앞치마를 재빨리 움켜쥐면/그녀는 웃으며 이렇게 속삭였네/마리나는 마리나는 마리나는 주었네/소녀에게 소녀에게 소녀에게 영원을/잊었다네 잊었다네 잊었다네 한 가지를/소녀에게 소녀에게 소녀에게 행복을”

위와 같이 브리에디스의 가사는 보즈네센스키와는 다른 맥락의 의미를 전달하는데, 바로 라트비아의 건국신화의 여신인 마리나가 거론되기 때문이다. 내용상 ‘마리나가 딸에게 행복을 가르쳐 주지 못한 까닭에 고된 인생을 살 수밖에 없는 딸의 처지를 애달파 한다’는 가사는, 실제로는 강대국들의 횡포와 구소련의 압제하에 서글픈 운명을 겪는 라트비아를 은유적으로 표현한다.

이 노래는 당시 같은 처지의 유럽 북동부 국가들과 중남미의 식민지들을 중심으로 저항의 정서를 담아 확산되었으나, 불과 일 년 만에 푸가쵸바의 ‘백만송이 붉은 장미’가 인기를 끌며 세간의 관심에서 멀어진다. 그러나 ‘마리나가 딸에게 준 선물’은 은유에 담긴 비극의 토로라는 점에서 ‘백만송이 붉은 장미’와 자매곡이며, 이 두 노래는 결국 브리에디스와 보즈넨스키의 손끝에서 태어나 파울스의 곡조에서 만나듯 하나의 존재성을 입는다. 따라서 그들의 노래는 몰락에 바친 정열을 함께 달래는 아름답지만 서글픈 애가(哀歌)이다.

글 | 길한나

보컬리스트, 브릿찌미디어 음악감독, 백석예술대학교 음악예술학부 교수

stradakk@gmail.com