우리 곁에 있는 고양이의 기원은 약 5000년 전, 현재 아프리카 리비아 지역의 야생 고양이가 고대 이집트인에 의해 순화된 것으로 본다. 이후 점차 세계 각지로 퍼졌다. 우리나라에는 대체로 10세기 이전 중국과 왕래하며 고양이가 들어온 것으로 추정된다. 인간과 고양이의 만남은 오랜 세월 동안 계속되었는데, 긴 시간을 거쳐오는 동안 그 관계는 다양하게 변화했다.

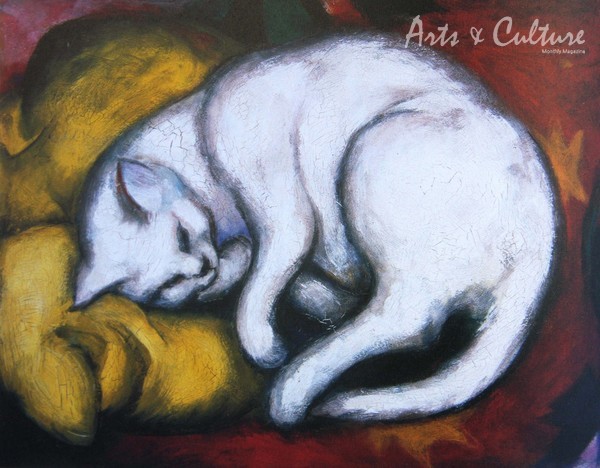

고대 이집트 시대에는 고양이를 신성한 동물로 여겼다. 그러나 중세 크리스트교 문화권에서는 불길한 존재로 치부된다. 고양이를 ‘마녀의 동반자이자 악마의 앞잡이’로 본 것이다. 이러한 죄악의 상징이라는 비난은 근대까지도 계속된다. 이후 인간과 고양이와의 관계에 급격한 변화가 시작된 것은 근대부터다. 고양이는 인간의 사랑스러운 동반자로 명예를 회복하기 시작하였고 특히 행동이 우아하고 신비스러우며, 독립심이 강하고 변덕스러운 고양이는 예술가들을 매료시켜 시인과 문학자 등 지식인들에게 많은 사랑을 받았다.

고양이에 대한 인간의 관심은 다양한 작품으로 드러난다. 프랑스 동화인 『장화 신은 고양이(Le Maître chat ou le Chat botté)』(구전으로 전해지다가 초기 판본은 1697년 제작 추정)부터 시작해서 영국의 시인 T. S. 엘리엇(1888~1965)의 《지혜로운 고양이가 되기 위한 지침서》(Old Possum's Book of Practical Cats)에 나오는 14편의 시를 기초로 하여 곡을 붙여서 1981년에 초연한 『뮤지컬 캣츠(Cats)』, 일본 유명 애니메이션인 『이웃집 토토로(となりのトトロ) 』등 고양이는 셀 수 없을 만큼 끊임없이 문화 상품에 등장한다.

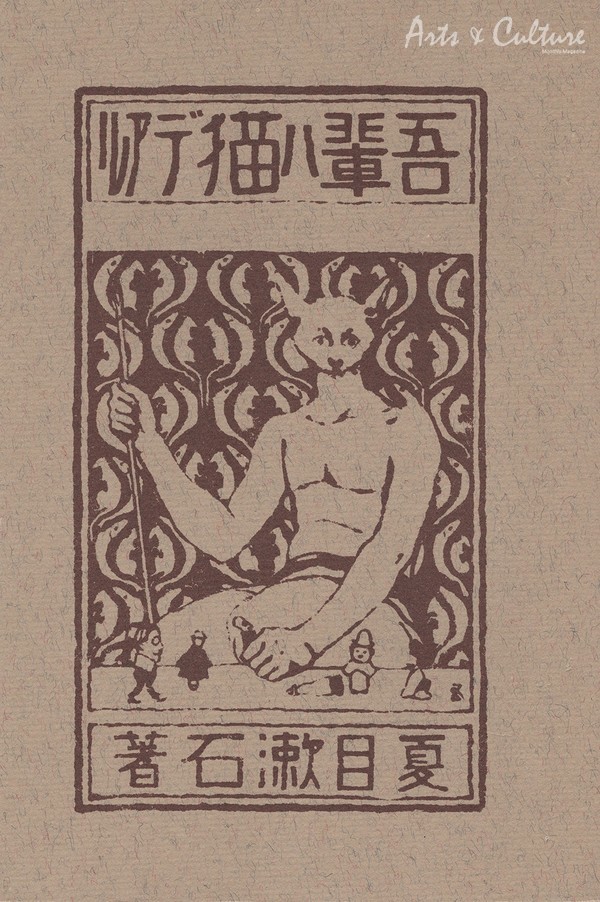

일본의 셰익스피어로 불리는 나쓰메 소세키(夏目漱石, 1867~1916)가 1905년 발표한 첫 장편소설인 『나는 고양이로소이다(吾輩は猫である)』는 당대부터 지금까지 많은 아류작을 탄생시키며, 영화와 드라마로도 만들어져 일본 문화에 큰 영향을 끼친 작품이다. 특히, 이 작품은 리얼리즘의 새로운 경지를 모색한 작품으로 평가된다. 『나는 고양이로소이다』는 1인칭 관찰자 시점이라는 독특한 구조로 서술되어 있으며, 언제나 인간의 시선으로만 주시해왔던 세상을 고양이의 눈을 빌어 바라봄으로써 풍자와 역설적인 웃음으로 인간사회를 비판하고 있다. 고양이의 시각으로 지식인들의 허위의식과 이중성을 신랄하게 풍자한다. 또한 화자인 주인공 고양이는 인간의 생각과 고양이의 사고를 넘나드는 거리낌 없는 행동으로 고양이가 먹어야 할 음식과 인간의 음식을 구분하지 않고 먹어 여러 가지 해프닝을 자아낸다. 전편에 걸쳐 유머러스하게 표현된 한바탕의 지적 유희가 이 책의 가장 큰 장점이면서도 국가와 개인, 근대 문명 등에 대한 깊은 통찰력은 이 작품을 ‘고전’의 반열에 끌어올린 원동력이라고 할 수 있다.

과거 고양이의 생활이 야생적이었다고 한다면 현재는 인간에게 의존적인 애완의 색채가 짙다고 해도 과언은 아니다. 고양이는 인간 사회 속에서 살아가며, 적응력이 뛰어난 반면 자기 방식을 고집하고, 애정이 넘치면서도 경계심을 발휘하여 집단으로 생활하지만 외톨이인 경우가 많다. 또한 의존적이면서도 냉담한 고양이는 인간보다 더 빨리 온 세계로 펴져 나가며 인간의 친구가 되었지만 그러면서도 늘 한쪽 발은 자연에 있다고 할 수 있다. 길들이기 어려운 동물인 동시에 사랑받는 애완동물인 고양이는 내면은 거의 바뀌지 않은 채 상황에 따라 외적 적응력만 바뀌어 왔던 것이다. 이러한 고양이의 특징은 우리나라 「동물보호법」에서도 반영된다.

우리나라 「동물보호법」에 따르면 ‘동물’은 고통을 느낄 수 있는 신경 체계가 발달한 척추동물로서 포유류, 조류, 파충류, 양서류 등으로 정하고 있다. 또한 ‘반려동물’은 ‘동물’ 중에서도 반려(伴侶) 목적으로 기르는 개, 고양이, 토끼, 페럿, 기니피그, 햄스터로 범위를 한정하고 있다. 고양이는 반려동물 중의 하나로 법률로 인정받는 것이다.

한편, 「동물보호법」 제14조(동물의 구조·보호)에 따르면, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 ① 유실·유기동물, ② 학대받은 동물 중 소유자를 알 수 없는 동물, ③ 동물 소유자로부터 학대를 받고 그 이후에 적정하게 치료·보호받을 수 없다고 판단되는 동물을 발견한 때에는 그 동물을 구조하여 치료·보호에 필요한 조치를 하여야 한다고 명시하고 있다.

여기서 주목할 부분은 ① 유실·유기동물 중에서 구조·보호조치의 대상에서 제외되는 동물이 있다는 점이다. 바로 고양이다. 물론 모든 고양이가 제외되는 것은 아니고, 도심지나 주택가에서 자연적으로 번식하여 자생적으로 살아가는 고양이로서 개체 수 조절을 위해 중성화(中性化)하여 포획장소에 방사(放飼)하는 등의 조치 대상이거나 조치가 된 고양이는 유실·유기동물로 보지 않는다고 한다. 여기서 중성화는 도심지나 주택가에서 자연적으로 번식하여 스스로 살아가는 고양이 개체 수 조절을 위해 거세·불임 등을 통해 생식능력을 제거하는 조치를 말한다. 이와 같은 길고양이에 대해서는 아예 보호나 관리를 안 하는 것도 문제가 되어 최근에 이러한 길고양이들도 보호·관리를 위하여 필요한 경우에는 조치를 받을 수 있도록 법률이 개정되었다.

또한 「동물보호법」 개정안이 발의되어 눈길을 끌기도 한다. 지구 온난화 등으로 인해 여름 평균기온이 높아지면서 개·고양이 등 반려동물을 뜨거운 차량 안에 방치한 채로 자리를 비워 동물이 숨지는 사건들이 전 세계적으로 잇따르고 있다. 실제 외부 기온이 섭씨 30도 전후일 경우 밀폐된 차량 내의 온도는 최고 85도에 이를 수 있어 밀폐된 차량 내에서 동물이 방치될 경우 일사병·질식 등 치명적인 상황이 발생할 수 있다. 이에 모든 운전자와 동승자가 자리를 비우게 될 경우 반려동물을 차내에 방치하지 않도록 하는 내용을 「동물보호법」에 명시하고, 이에 대한 벌칙 조항을 신설해 모든 운전자들과 동승자들이 동물을 보호하도록 하려는 개정안이 마련되었다.

글 | 이재훈

문화칼럼니스트, 변호사, 고려대학교 겸임교수, 한국과학기술기획평가원 연구위원, (주)파운트투자자문 감사