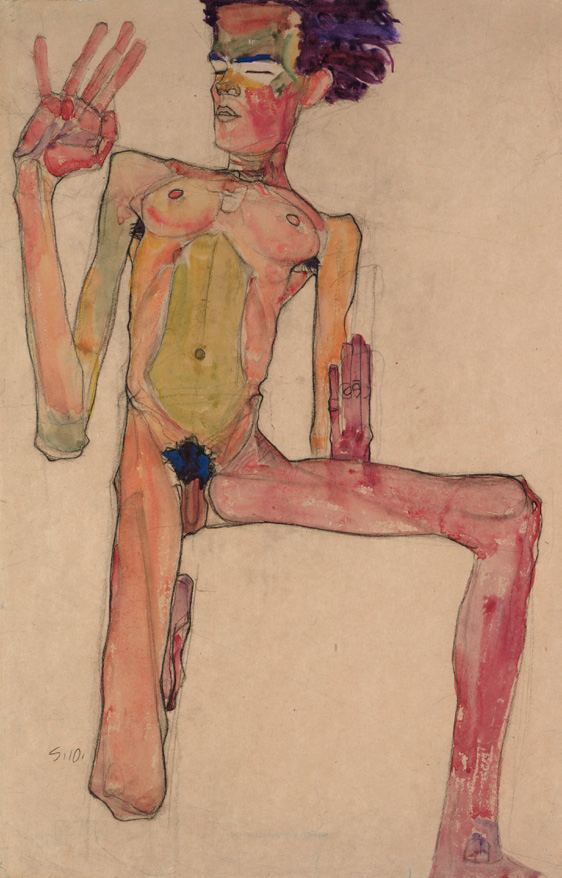

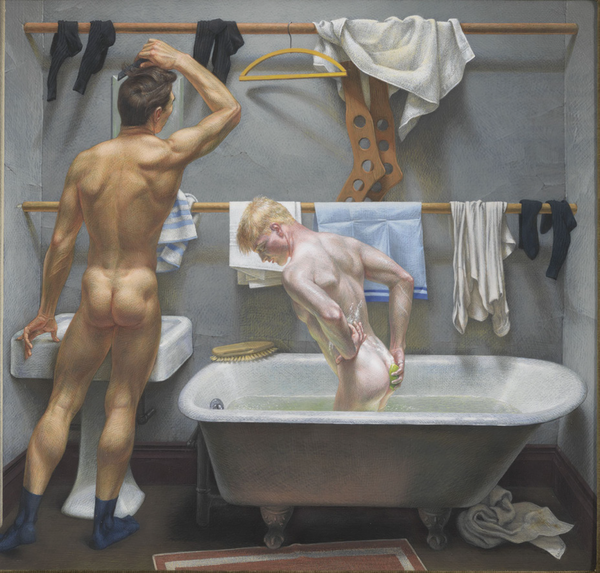

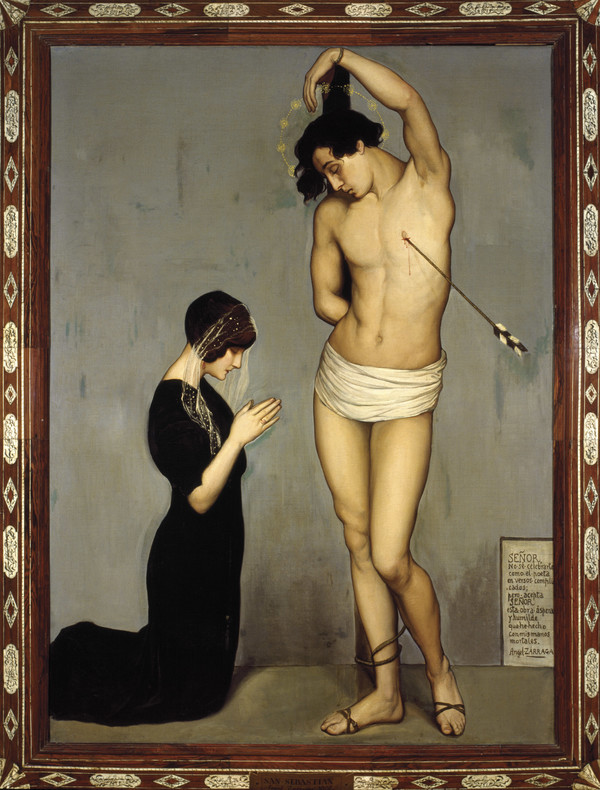

[아츠앤컬쳐] 2013년 하반기의 미술계 센세이션을 꼽으라면 서슴지 않고, 오르세미술관의 <남성 누드展>이라고 할 수 있다. 원제는 ‘Masculin/Masculin’으로 불어로 ‘남성성, 남성성’이라는 뜻이다. 발음 나는 데로 적으면 ‘마스뀔랭’인데 이는 영어의 ‘male’에 해당한다. 이번 전시는 1800년부터 현존 작가의 작품까지 약 200년이라는 시간 동안 다루었던 남성의 나체를 주제로 기획되었다. 총 여섯 개의 테마로 구성된 이번 전시에는 총 186점의 작품을 선보였는데, 70점의 회화, 21점의 조각, 75점의 사진 외에 데셍 등 다양한 매체의 작품이 소개되었다. 대표적인 작가로는 자크루이 다비드, 에곤 쉴레, 프랑시스 베이컨 등을 들 수 있다.

여성의 나체를 그린 작품에 대한 반응과는 너무나도 현격히 다른 언론과 관객들의 반응도 화제가 되었다. 일부 관계자들은 실상 동성연애자의 비율이 높은 미술계에서 이제야 ‘남성’을 주제로 한 전시를 다룬다며 진부함에 불만을 표하기도 했다. 또한, 파리의 대표적인 미술전문 월간지인 ‘보자르 매거진(Beaux-Arts Magazine)’의 편집장은 남성 누드전시에 왜 이렇게 호들갑들을 떠는지 모르겠다며 구시대적인 관객들의 편견에 직접적으로 안타까움을 드러내기도 했다. 또한, 이번 전시를 총괄한 오르세미술관장인 기 코즈발(Guy Cogeval)은 자신의 오랜 염원이었다며 이번 전시에 남다른 애착을 표했다.

코즈발 관장은 남성 나체의 다양한 모습, 즉 고통과 쾌락과 같은 상반된 면을 부각시키기도 하고, 두 세기를 거치는 동안 신고전주의, 상징주의, 인상주의, 팝아트 등 다양한 미술사조 속에서도 재조명됐다고 밝혔다. 실제로 남성의 나체는 그리스시대부터 신성화되어 이상적인 모습으로 조각되었고, 이후에도 화가들의 소재로 끊임없이 등장하였다. 특히, 서양의 미술학도들은 일찍부터 아카데미에서 남성의 신체의 골격과 근육을 표현하면서 인체를 연구하였다. 더불어, 화가들은 아름다운 남성의 나체를 그리면서 자신의 이상을 투영하기도 했다.

한편, 이번 전시는 2012년 오스트리아 빈의 레오폴드 미술관(Leopold Museum)에 이어서 두 번째로 소개되는 ‘남성 누드’를 주제로 한 전시이다. 레오폴드 미술관의 전시기간 중에 <나체주의자들의 밤>이라는 행사가 열려서 실제로 벌거벗은 남성단체가 전시장에 관람을 하러 오는 웃지 못할 해프닝도 벌어졌다. 이 사건에 대하여 오르세미술관 자비에 레이(Xavier Rey) 큐레이터는 파리에서는 상상도 못 할 일이라면서 독일과 오스트리아가 포함 된 게르만문화권과의 차이점을 강조했다. 이뿐만 아니라, 두 미술관의 전시 주제는 같지만, 실제로 200여 점의 작품 중 단 15점만이 공통된다면서 작가와 작품선정에 있어서도 많이 다름을 표했다.

또 한가지 화제를 모은 점은 컨템포러리 작품들의 대거 등장이다. 실제로 오르세미술관은 19세기 프랑스미술을 주로 선보이는 근대미술관으로 자리매김하고 있다. 파리 소재 주요 국립박물관의 성격을 보면, 루브르박물관이 기원전 작품부터 19세기 신고전주의까지 폭넓은 시대를 아우르는 컬렉션을 소장하고 있다면, 오르세 미술관은 19세기 후반부터 20세기 초까지의 프랑스미술을 중심으로 한 상설컬렉션을 전시하고 있다.

그 이후인 20세기부터 현존 작가의 작품을 다룬 컨템포러리 컬렉션을 소장하고 있는 곳이 퐁피두미술관이다. 이처럼 시대적 특성을 달리하는 국립미술관의 차별성에도 불구하고, 오르세미술관의 기획전에 프랑스 출신의 동성커플 아티스트인 피에르 앤 쥘(Pierre & Gilles), 미국인 팝아트 사진작가인 데이비드 라샤펠(David LaChapelle)의 작품을 적극적으로 선보이는 것은 다소 파격적인 기획이라고 볼 수 있다.

2013년 5월 18일 프랑스에서 동성결혼이 합법화되는 법안이 통과되었다. 이에 반발한 종교인들을 비롯한 보수파들의 시위행렬이 멈추지 않았던 기억이 아직도 생생하다. 그리고 며칠 전 파리 구청에서 있었던 지인의 결혼식에 참석했는데 그 날 결혼하는 상당수의 커플이 동성커플이었다. 실상 예술은 우리가 사는 시대를 반영하고 이 시대를 사는 사회를 투영한 메시지이다. 그런 관점에서 이번 전시의 기획과 현 프랑스사회의 흐름은 결코 무관하지 않다.

글 이화행