Pelléas et Mélisande, Debussy - Opéra Bastille National de Paris

[아츠앤컬쳐] 2012년은 프랑스의 인상주의 작곡가 클로드 드뷔시(Claude Debussy, 1862-1918)의 탄생 150주년이 되는 해이다. 프랑스를 비롯하여 유럽 및 세계 각지에 크고 작은 드뷔시 관련 행사가 풍부하다. 그렇다. 2012년은 드뷔시의 해라고 칭해도과하지 않다. 파리 바스티유 국립오페라에서는 드뷔시의 인상주의 오페라 « 펠레아스와 멜리장드 »를 2012년 상반기 야심작으로 선보였다.

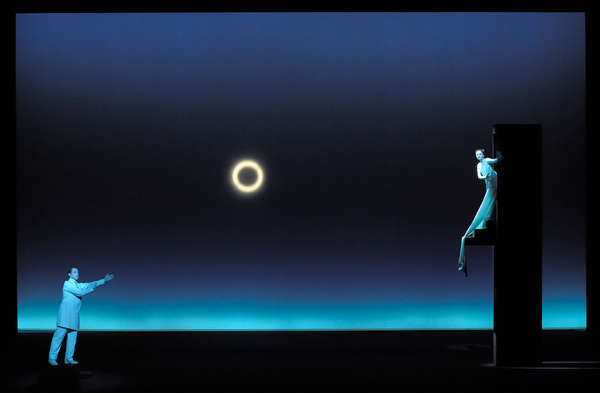

이에 현지 관객과 언론은 신비롭고 아름다운 이례적인 오페라라며 찬사를 아끼지 않았으며, 기자들은 앞다투어 대서특필하였다. 마치 동양의 산수화에서 여백의 미학을 인용한 듯한 로버트 윌슨(Robert Wilson)의 무대연출과 음악감독인 필립 조르당(Philippe Jordan)의 지휘 아래 이루어지는 아름다운 선율의 하모니는 마치 시공을 초월한 듯한 걸작을 만들어내기에 충분했다.

1888년에 바그너의 오페라를 접한 드뷔시는 언젠가는 오페라곡을 써보겠다고 수차례 시도했지만, 해결책을 찾지 못한 채 거의 포기상태에 이르게 된다. 하지만 기존에 다루어지지 않았던 새로운 장르의 오페라곡을 작곡하겠다는 굳은 신념만은 굽히지 않았다. 드뷔시가 1902년에 당시의 오페라 코미크(Opéra Comique)의 감독에게 보낸 서신에서 심경이 잘 드러나있다.

«바그너의 천재성은 기존에 존재해왔던 모든 음악을 종합하여, 마침표를 찍었다고 할 수 있다. 문학인 빅토르 위고가 그간의 문학사를 총망라하였다면, 바그너야말로 음악계에 종지부를 찍은 격이다. 그렇기에 더더욱 바그너의 영역을 탈피한 ‘에프터 바그너(After Wagner)’ 형식의 새로운 곡을 창작해야 한다.»

그러던 중, 벨기에의 상징주의 작가인 모리스 마테링크(Maurice Materlinck)의 희곡인 « 펠레아스와 멜리장드 »를 접하며, 바로 자신이 추구했던 작품관과 일치한다는 확신을 가진다. 이를 바탕으로 1895년에 일차적으로 완성된 이 곡은 이후 12년 동안 끊임없는 작곡자의 수정과 편곡을 통하여 마침내 1902년 4월 30일에 파리의 오페라 코미크 극장에서 초연되었다. 한편 드뷔시 자신은 이 곡의 장르에 오페라가 아닌, 서정극(drama lyrique)이라는 표현을 사용했다.

5막으로 구성된 이 극은 골로, 멜레장드, 그리고 펠레아스라는 세 인물이 그려내는 삼각구도로 전개되다가 결국 비참한 비극으로 막을 내리게 된다. 숲 속의 샘터에서 자신의 금관을 물속에 빠뜨리고 울고 있는 요정공주인 멜리장드를 발견한 골로는 할어버지인 아르켈 왕의 허락도 받지 않고 그녀와 결혼을 하게 된다. 그리고 6개월 후 할아버지께 서신으로 허락을 구한 후, 그들은 배를 타고 아르켈의 성으로 들어오게 된다.

고성에서 행복하지 못했던 멜리장드와 골로의 이복동생인 펠레아스와의 만남이 일어나고, 두 사람은 숙명처럼 첫눈에 반하게 된다. 결국, 그들의 관계는 골로로 하여금 분노를 자극하여 두 사람 모두 무참하게 죽음을 당하게 된다. 한편, 이 극에는 드뷔시의 비극적인 러브스토리가 투영된 것이라고 전해진다.

본래 ‘인상주의’는 회화라는 예술장르에서 처음 사용된 용어로써 우리에게도 너무나 친숙한 미술사조이다. 1862년 모네를 축으로 모인 젊은 화가들은 당시에 주류를 이루었던 아카데미 화풍을 거부하고 혁신적인 회화를 추구하였다. 1874년에 자체적으로 연 첫 번째 전시에서 비평가인 루이 르루와가 모네의 ‘해돋이 인상’을 보고 샤리바리지(Charivari)에 인상이라는 표현을 인용하며 혹평을 한 것이 기원이 되었다. 그들은 사진의 출현과 더불어 튜브물감의 발명과 기차라는 새로운 교통수단이 삶에 변화를 주면서, 더이상 아뜰리에가 아닌 야외로 이젤을 들고 나갔다. 시시각각 변화하는 빛에 의해서 다르게 보이는 자연의 모습을 짧은 순간에 자유로운 구도와 빠른 붓터치로 화폭에 담아내었다.

이처럼 변화하는 자연에서 받은 찰나적인 인상을 담아내려는 탈보수적인 인상파 화가들의 의지와 드뷔시의 음악관이 많이 닮아있다.

«누가 작곡의 신비로움을 이해할 수 있을까? 바닷소리, 출렁이는 수평선, 나뭇잎사이로 나부끼는 바람, 지저귀는 새소리와 같은 기억과 그 느낌을 표현할 수 있는 수단이 바로 음악이다. 음악 안에서는 모든 것이 조화롭게 공존할 수 있다».

또한 드뷔시는 누구보다도 일본을 비롯한 아시아 문화애호가로 알려져 있다. 인상파의 그림에서 동양적인 모티브를 빼놓을 수 없듯이, ‘펠레아스와 멜리장드’ 의 공연을 보는 내내 동양적인 음악적 모티브와 여백의 미를 축으로 하여 빛으로 연출한 무대까지 동서양을 초월한 공감대를 형성하는 드뷔시의 향연이 울려퍼졌다.

한편, ‘펠레아스와 멜리장드’ 가 파리 국립오페라에서 최초로 연주된 것은 1977년에 파리 가르니에 오페라(Palais Garnier)에서였다. 이후 1985년에는 밀라노의 스칼라 극장에서 연출한 공연을 초청한 바 있다. 그리고 1997년에 잘츠부르크 페스티발과 협약하여, 이번과 동일하게 로버트 윌슨이 무대연출을 맡아서 가르니에 오페라에서 새롭게 선보인 이후 2000년, 2004년에 연주되었다. 올해 공연에 음악감독을 맡은 스위스 출신의 필립 조르당은 1974년생으로 2009-2010 시즌부터 파리국립오페라의 음악감독으로 역임하였고, 이듬해 2018년까지 연장계약을 맺었다.

더불어, 천상에서 내려온 듯한 목소리의 주인공들은 멜리장드에 러시아 출신 소프라노 엘레나 찰라고바, 펠레아스에 프랑스 출신 바리톤 스테판 드구, 골로에 벵상 르테시에, 그리고 골로의 어머니인 쥬느비에브에 스웨덴 출신의 메조 소프라노 안소피 본오터가 열연했다.

글·이화행

아츠앤컬쳐 파리특파원, 파리예술경영대 EAC 출강

EAC 예술경영학 학·석사 졸업, 소르본느대 Sorbonne 미술사