[아츠앤컬쳐] 한국적 정서를 바탕으로 서구 모더니즘을 한국화한 수화(樹話) 김환기(金煥基, 1913~1974)는 고향 풍경을 작품에 표현한 대표적인 화가이면서 동시에 우리나라 추상미술의 선구자다.

김환기는 1913년 전라남도 신안군 안좌도(당시에는 기좌도)의 부잣집에서 4남1녀 중 장남으로 태어났다. 김환기의 집안은 육지와의 사이에 운송권과 상권을 가지고 있던 부농이었다. 김환기는 유년기를 섬에서 보내고 중학교 때 경성(서울)으로 유학을 갔다. 하지만 곧 중퇴하고 일본으로 떠나 1933년 일본대학 예술학원에 진학하여 미술교육을 받는다.

김환기의 예술 생애는 크게 네 시기로 나눌 수 있는데 이 유학시절이 그 첫 번째라 할 수 있다(20~25세·5년). 그 이후는 서울대 및 홍익대 교수 시절(36~44세·8년), 파리 시절(44~47세·3년), 뉴욕 시절(50~61세·11년) 순이다. 그는 44세의 나이에 홍익대학교 학장 자리를 버리고 파리로 유학을 떠난다. 김환기가 예술가로서 자신의 이념과 교수로서 자신의 위치를 고민하다가, 넓은 세상으로 나가 자신의 모습을 돌아본 것이다. 1963년 뉴욕에 머물기 시작한 이후 1974년 임종 시까지 귀국하지 않았다.

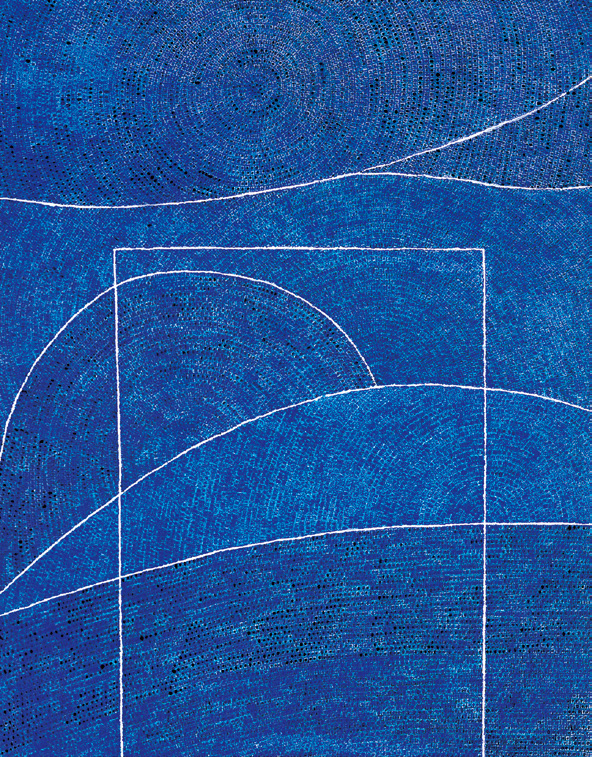

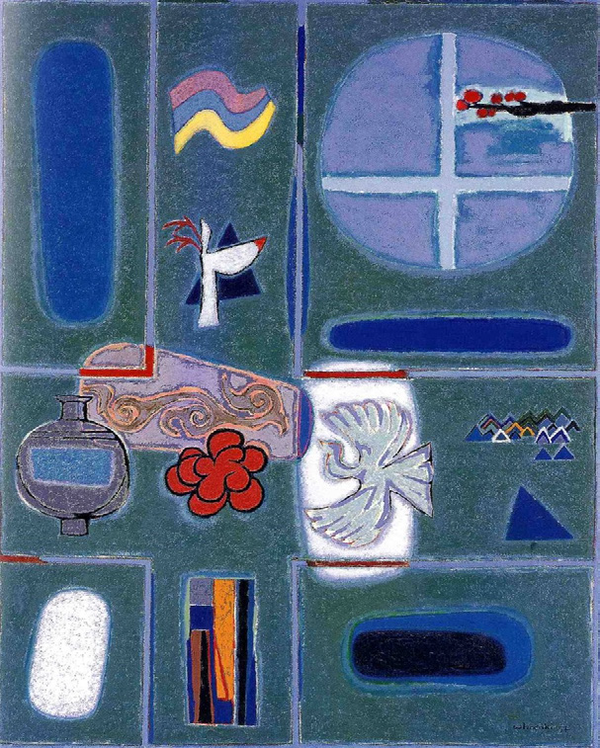

한국 추상화의 선구적 작품이라 평가받는 <론도(1938)>, 항아리와 학과 사슴, 산, 구름 문양 등이 조화를 이루며 문학적인 정서를 강하게 풍기는 <영원의 노래(1957)>, 김환기의 뉴욕 시절의 전면 점화 중에서도 손꼽히는 이 작품인 <십만 개의 점(04-VI-73 #316)(1973)> 등 많은 작품을 남겼다.

최근 언론에는 ‘한국 출신 화가 중 그림값이 가장 비싼 화가’로 김환기가 많이 언급되곤 한다. 미술계에서 가격 순위가 의미가 큰 것은 사실이다. 자본주의 사회에서 가격은 시장의 수요와 공급에 의해 결정되는데, 수요와 공급에 영향을 미치는 요인은 작품이나 작가에 대한 예술적 평가, 시대정신, 트렌드, 국민 정서, 경제 상황 등 작품과 관련된 모든 것이므로, 작품 가격은 작품을 평가하는 척도 중 하나임을 인정하지 않을 수 없다. 김환기의 작품은 한국미술품 중에서 최고가로 매매되고 있는데, 그의 작품 <우주(Universe 5-IV-71 #200)>는 2019년 크리스티 홍콩 경매에서 약 132억 원에낙찰되기도 하였다. 낙찰가 기준 한국 미술품이 경매에서 100억 원을 넘긴 것은 처음이다.

이러다 보니 작품 가격에 눈이 멀어 발생하는 범죄도 생긴다. 최근 김환기의 작품 소유자를 대신하여 그림을 맡아주던 사람이 이를 몰래 팔아 40억 원을 챙겼다가 구속되는 사건이 있었다. 김환기의 작품 <산울림(10-Ⅴ-73 #314)>의 소유자였던 A는 숨지기 직전,자신의 지인 B에게 “내가 가진 김환기 화백의 작품을 처분해 달라”고 요청하였다. 그러나 A가 사망하자, 지인 B는 작품 <산울림>이 본인 소유의 그림인 것처럼 속이고 미술품 딜러를 통해 거래대금을 챙긴 것이다.

B씨의 범행은 A의 유족들이 작품 <산울림(10-Ⅴ-73 #314)>에 대한 도난 신고를 하면서 드러나게 된다. A의 유족들은 고인의 유품을 정리하면서 A가 40년 넘게 소장해온 김환기의 작품이 사라진 사실을 알게 됐다. 그림의 행방이 묘연하자, 유족들은 작품이 사라져서 찾는다는 내용을 외부에 알리지 않은 채, 미술계에 “김환기 작품인 <산울림(10-Ⅴ-73 #314)>을 사겠다”는 소문을 냈다. 그러자 그림을 50억여 원에 팔겠다는 C가 나타난 것이다. 이에 유족들이 C를 만나 작품을 확인해 보니 한 눈에 봐도 A가 소장했던 작품과 같았다. 물론, 작품 뒷면에 적힌 거래 기록뿐만 아니라 작품명도 일치했다. 이 작품명에 있는 ‘10-Ⅴ-73’은 1973년 5월 10일부터 이 그림을 그렸다는 뜻이다. 유족들은 이를 확인하고 경찰에 그림 도난을 신고한 것이다.

수사에 착수한 경찰은 C에게 작품 매수를 알선한 미술품 딜러 D를 추적했다. D는 경찰 조사에서 “B가 나를 통해서 C에게 본 그림을 40억 원에 팔았다”고 진술하였다. B는 경찰 조사에서 “A가 나에게 그림을 가지라고 했다”고 주장했지만, A측 관계자들을 통해 “A가 B에게 그림을 준 적이 없고 처분 의뢰만 했다”는 진술을 일관되게 확보하게 된다. 이에 경찰은 B를 구속하고 그를 검찰에 넘겼다.

이런 경우에는 ‘횡령죄’에 해당하는데, 재산상 분쟁에 관련된 형사 범죄의 항목 중 빈번히 듣게 되는 죄명이라고 할 수 있다. 횡령죄는 사기죄와 더불어 실생활에서 일어나는 재산범죄의 대부분을 차지한다. 그런데 ‘횡령’이라는 용어 자체는 자주 들어서 익숙하지만, 횡령이라는 용어의 의미에 관하여 정확히 알고 있는 경우는 사실 그리 많지 않다. 일반적으로 횡령죄를 사기죄나 배임죄 등과 혼동하는 경우가 대부분인데, 실제로 그 구별이 모호한 경우도 많기에 벌어지는 상황이다.

횡령죄는 타인의 재물(돈이나 동산, 부동산 불문)을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 반환을 거부하는 경우 성립하는 범죄로서(형법 제355조 제1항), 5년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금에 처해진다. 계약(꼭 계약서를 쓰지 않더라도 구두계약도 포함하며, 관습, 신의 상의 관계도 해당) 등에서 발생한 위탁 관계에 의해 타인의 재물을 보관하는 자가 횡령죄의 주체가 되며, 자기가 보관하고 있던 ‘타인 소유의 재물’을 임의로 횡령하는 경우 횡령죄가 성립하게 된다. 또한 자기가 보관하던 타인 소유의 재물을 ‘횡령’하거나 ‘반환거부’하는 경우라야 하는데, 여기서의 ‘횡령’은 적극적이지 않더라도 해당된다. 즉, 자신에게 잘못 배달되어 온 물건을 영득의사를 갖고 계속 반환하지 않는 경우에도 횡령죄는 성립할 수 있다. 영득의사라는 것은 ‘고의’라고 볼 수 있다.

즉, 자기가 보관하는 타인의 재물을 횡령한다는 사실에 대한 인식과 의사가 있어야 하는 것이다. 횡령죄는 우리 실생활 또는 사업관계에서 쉽게 발생할 수 있다. 타인으로부터 용도가 엄격하게 제한된 돈을 받아 그 돈을 다른 데에 사용하는 경우에도 횡령죄에 해당한다. 가령, 상대방이 1억원을 위탁하면서 그 돈을 ‘건물수리’에 사용해 달라고 부탁하였는데, 만약 그 돈을 특정된 용도인 ‘건물수리가 아닌 다른 용도’에 사용해버린다면 횡령죄가 성립될 수 있다. 특히, 같은 횡령죄 사안이더라도 업무상 타인의 재물을 보관하는 당사자가 횡령죄를 범한 경우에는 ‘업무상횡령죄’에 해당하게 되어 ‘단순 횡령죄’에 비하여 가중 처벌된다(형법 제356조에 따라 업무상 횡령죄는 10년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처해진다).

글 | 이재훈

문화 칼럼니스트, 변호사, 한국과학기술기획평가원 연구위원, (주)파운트투자자문 감사