[아츠앤컬쳐] 산업혁명 이후 기계가 인간의 노동을 대체하기 시작하면서 단순노동에서 해방된 인간에게는 전보다 정밀하고 숙련된 기술이 요구되기 시작했다. 숙련된 고급 기술의 영역은 이후 발전의 발전을 거듭해 현대의 이른바 ‘프로페셔널’의 세계가 되었다. 이 전문가들은 산업혁명을 거치며 이제는 상식이 된 ‘분업(分業)’의 개념에서 탄생했다. 내가 맡은 분야만 철저하게 해낸다는 개념.

반면 산업혁명 이전의 인간 노동은 지금보다 더 복합적이고 여러 분야의 경계가 뚜렷하지 않았다. 우리 교과서 속 위인들은 하나가 아닌 여러 분야에서 두각을 나타내던 경우가 많았다. 화가이자 건축가인 레오나르도 다빈치(1452~1519), 작가이자 철학자 요한 볼프강 폰 괴테(1749~1832), 문학 평론가 존 러스킨(1819~1900), 물리학자 알버트 아인슈타인(1879~1955) 등이 음악에 일가견이 있었다는 사실은 언뜻 생소하게 느껴질 정도다.

아버지의 철저한 관리 아래 어려서부터 전 유럽을 돌며 연주 여행으로 이름을 널리 알린 천재 모차르트(1756~1791)는 죽어라 한 우물만 판 케이스다. 그의 천재성은 1768년 열두 살이 되던 해 작곡한 오페라<바스티엥과 바스티엔느>에 잘 드러나는데 성인 작곡가들의 작품과 비교해도 손색이 없는 완성도를 보여준다. 이 오페라의 공식적인 초연은 모차르트 사후 거의 100년이 지난 1890년 베를린에서 이뤄졌다. 현재까지 남아 있는 자료만 보면 모차르트 생전에는 공연된 적이 없는 오페라다. 하지만 공식적 기록이 없다고 해서 반드시 실제 공연이 없었다고 단언할 수 있을까? 흩어진 단서들로 추리를 해 보자.

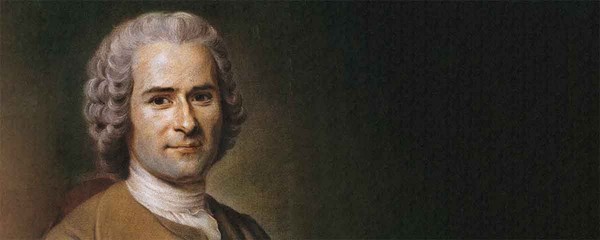

18세기 프랑스에서 가장 독창적이며 많은 문제의 중심에 있었던 인물은 <사회계약론(1762)>의 주인공 장 자크 루소(1712~1778)였다. 루소를 철학자로만 알고 있는 분들이 많겠지만 그는 작곡가로서 히트작을 생산한 경력도 있는 인물이다. 그 작품이 바로 <마을의 예언가(Le Devin du village, 1752년 10월 18일 퐁텐블로 궁전)>라는 오페라다. 더 놀라운 것은 대본과 작곡을 모두 혼자 해냈다는 것이다. 그 이전까지 오페라 대본과 작곡을 홀로 해낸 작곡가는 없었다고 한다.

루소의 <마을의 예언가>에 관한 흥미로운 사실이 하나 더 있다. 바로 모차르트의 <바스티엥과 바스티엔느>가 <마을의 예언가> 속 스토리를 독일어 대본으로 만든 오페라라는 점이다. 물론 두 오페라는 줄거리만 같은 전혀 다른 오페라다. 허나 <마을의 예언가>는 루소의 창작물이니 <마을의 예언가>를 전혀 모르는 상태로 모차르트가 <바스티엥과 바스티엔느>를 만들었을 확률은 낮다.

또한 루소와 모차르트 둘 다 프리메이슨의 일원이었다고 알려져 있으니 두 사람의 개인적 교류가 있었을 확률도 매우 높다(지금까지도 프리메이슨의 정체에 관해서는 소문만 무성해 정확히 밝혀낼 수 없지만, 모차르트를 좋아했던 오스트리아의 요제프 2세조차 프리메이슨 조직의 활동을 제한하는 법안을 만들었고, 1935년 히틀러는 독일 내 모든 프리메이슨 지부를 해산했다고 하니 실체가 없는 유령은 아닌 듯하다).

루소가 <마을의 예언가>를 완성한 나이는 40세였으니 같은 이야기를 12세의 나이로 성인 작곡가에 버금가는 오페라로 만들어낸 모차르트가 루소의 관심을 끌었을 것은 지극히 자연스럽다. 심지어 루소가 모차르트에게 프리메이슨 비엔나 지부를 맡겼다는 뜬소문도 있었다. 오페라 <바스티엥과 바스티엔느>는 소규모 오페라였고 루소라는 영향력 있는 인물의 관심을 받았을 확률이 상당하니, 이 오페라가 모차르트 생전에 살롱 콘서트로 공연되지 않았으리란 법이 없다.

<바스티엥과 바스티엔느>의 내용은 매우 간단하다. 한적한 시골마을에 사는 바스티엥과 바스티엔느는 어린 시절부터 친구고 지금은 연인이다. 바스티엥은 일을 보러 번화한 마을에 갈 때마다 길거리를 누비는 세련된 여인들과 마을의 화려한 풍경에 마음을 빼앗긴다. 이에 불안함을 느낀 바스티엔느는 동네 점쟁이한테 가서 도움을 구하는데, 점쟁이의 조언은 엉뚱하게도 바스티엥이 돌아오거든 그를 차갑게 대하라는 것이었다. 요즘 말로 ‘밀당’을 좀 하라는 뜻. 돌아온 바스티엥은 쌀쌀맞게 변한 바스티엔느를 보고 상처를 받아 극단적인 생각까지 하지만 결국엔 둘의 사랑이 더욱 단단해진다는 내용이다.

어린 모차르트가 첫 오페라의 모델로 선택한 <마을의 예언가>의 원작자 루소의 교육사상은 성선설이었다. 기존의 강압적인 교육보다는 자연주의 교육을 주장한 <에밀(1762)>과 <인간 불평등의 기원(1755)>은 기존 봉건주의 속 물질 만능의 세상을 비판한 내용이었다. 하지만 그의 주장은 마치 인간의 이성을 거부하는 듯한 오해를 불러일으켜 볼테르와 같은 기존 계몽사상가들로부터 맹렬한 비난의 대상이 되었다. 사유재산으로 인한 문명의 발전을 인간 감성을 없애는 주범으로 본 그의 이론은 당시 볼테르와 같은 계몽주의 사상가들에게는 역사상 인간의 이성으로 만들어진 문명 자체에 대한 부정으로 여겨져 루소는 거의 학계에서 왕따 취급을 받을 정도였다.

하지만 루소가 항상 논쟁의 중심에 있던 것은 아니다. 1752년 오페라 <마을의 예언가>를 통해 벼락 유명인이 된 이후 그를 더 유명하게 만든 것이 <신 엘로이즈, Julie, ou la nouvelle Héloïse(1761)>라는 소설인데, 기존의 고전주의를 벗어난 이 낭만주의 작품을 출판해 루소는 전 유럽의 유명인사로 등극했다. 이 성공의 영향으로 유럽의 소설가들 모두 낭만주의 작가로 전환되었다고 해도 과언이 아니다.

현대 민주주의의 사상의 기초를 만든 루소도 결국 자신만의 고민은 끝까지 해결하지 못한 듯 보인다. 그가 말년에 쓴 자서전 <루소, 장자크를 심판하다(1776)>는 책 제목만 봐도 그의 고뇌가 느껴지지 않는가? 경제적 풍요로움보다는 자신이 무엇을 하고 싶은지에 더 귀를 기울였던 루소. 그는 늘 피곤했던 인생을 견뎌내야 했다. 부와 명예, 행복을 모두 소유하고자 하는 인간의 욕심. 하지만 역시 모든 걸 가질 수는 없는 현실을 목격하면서, “세상에 공짜는 없다”는 명언을 거듭 떠올린다.

글 | 신금호

'오페라로 사치하라' 저자

성악가, 오페라 연출가, M cultures 대표

서울대학교 음악대학 졸업

영국 왕립음악원(RSAMD) 오페라 석사

영국 왕립음악대학(RNCM) 성악 석사

www.mcultures.com