[아츠앤컬쳐] 조르주 쇠라(Georges-Pierre Seurat, 1859-1891)는 파리에서 태어나 일생을 파리에서만 생활한 조금은 독특한 화가였다. 여기서 독특하다는 것은 기행을 일삼거나, 격정적인 생활을 했다는 의미는 아니다. 일생을 파리에서만 생활한 것에서 알 수 있듯이, 쇠라는 규칙적이고 단조로운 일상을 보냈다는 점에서, 흔히 알려진 예술가의 삶과는 거리가 있는 독특한 삶을 살았다. 실제로 쇠라는 과학자나 연구자처럼 과학에 관심도 많았다. 과학을 회화에 적용하여 근대의 일상을 고전적인 구조와 질서 속에 담아내는 독특한 스타일의 걸작을 남긴 것도 이러한 연구, 분석의 결과라고 할 것이다.

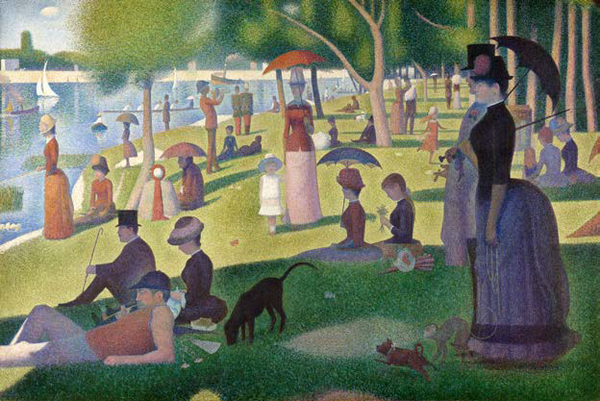

쇠라는 색채학과 광학이론을 연구하여 그것을 창작에 적용해 점묘화법을 발전시켰고, 색의 분할과 그것의 색채대비로 신인상주의 미술을 대표하는 화가가 되었다. 쇠라의 가장 유명한 작품은 아무래도 신인상주의를 대표하는 <그랑드자트 섬의 일요일 오후(Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte)>일 것이다. 점묘화법을 한층 더 발전시켜 색의 분할과 색채대비에 의하여 신인상주의의 확립을 보여준 작품이다.

쇠라의 마지막 작품인 <서커스(Le Cirque)>는 당시 파리 시민들에게 인기가 많았던 페르낭도 서커스를 양식화하여 묘사한 것으로 쇠라의 미완성 작품 중의 하나이다(쇠라의 뜻에 따라 이 작품은 미완성인 채로 전시장에 전시되었는데, 전시회 기간 도중에 쇠라는 사망하였다). <서커스>를 그렸을 당시 쇠라는 초기에 관심을 가졌던 자연주의에서는 조금 멀어졌다. 쇠라가 광학에서 영감을 얻어 점묘법을 채택하였다면, <서커스>에서는 선과 색채의 감정적인 특성을 탐구하였다.

쇠라의 초기작인 <아스니에르에서 물놀이하는 사람들(Une baignade à Asnières)> 같은 경우는 정적인 느낌을 주지만 <서커스>에서는 모든 것이 움직인다. 말 위에서 곡예를 하는 소녀를 중심으로 한 서커스 공연과 이를 구경하는 사람들의 모습을 타원형의 구도 속에 그려 넣었다. 원형 곡마장과 전경의 광대가 들고 있는 색 테이프(혹은 커튼)의 곡선이 빙빙 도는 것 같은 움직임을 창출하며, 이 움직임은 안장 없는 말에 올라탄 곡예사와 공중제비를 넘는 광대에 의해 계속된다.

쇠라는 포스터 예술에 영향을 받아 인물들을 점점 더 캐리커처(caricature)처럼 표현하기 시작했다. 이는 특히 앞줄의 값비싼 의자에 뻣뻣하게 앉아 있는 여자들부터 맨 뒤에 축 늘어져서 벽에 기대어 서 있는 노동자들까지, 계급에 의해 등급이 매겨진 관중들에게서 잘 드러난다. <서커스>는 표면적으로 쾌활한 장면 뒤의 음울한 분위기를 드러낸다. 곡마사들의 강요된 유쾌함과 관중들의 활기 없는 무관심이 교차하고 있다. 쇠라가 화가로서의 자신을, 속물적이고 따분해하는 대중의 기분전환을 위해 놀라운 기교와 재능을 펼치는 곡마사들과 동일시했다고도 생각할 수 있다.

프랑스의 페르낭도 서커스 못지않게 우리나라에도 유명한 서커스단이 있는데 바로 동춘서커스단이다. 동춘서커스단은 우리나라 최초의 서커스단으로 1925년 일본 서커스단에서 활동하던 동춘 박동수 선생이 30명의 조선 사람을 모아 창단한 이래 2017년까지 92년간 전통을 이어오고 있다. 1970년대에 전성기를 맞아 공연단원이 250명을 넘을 정도로 인기를 누리던 시절도 있었으나 서커스가 인기를 잃기 시작하면서 관객은 현재 많이 줄었다.

경영난을 이유로 동춘서커스단은 2009년을 마지막으로 해체 결정을 밝히기도 하였다. 그러나 주변의 많은 관심과 도움으로 해체 결정을 철회하는 과정을 거쳤다. 이후 한국마사회가 서울경마공원에 동춘서커스를 위한 상설공연장을 설치하여 그 명맥을 이을 수 있게 했다. 동춘서커스단도 단순히 과거와 같이 서커스에만 집중하는 단체로만 머물러있지 않고 새로운 모습으로 변화하기 위하여 하나의 조직적인 운영이 필요하였고, 2011년에 동춘곡예단에서 ㈜동춘서커스진흥원으로 전통곡예, 마술공연사업을 영위하는 법인으로 재탄생하게 된다.

법인 운영을 통하여 말 그대로 ‘동춘커서스’라는 브랜드의 명맥(命脈)을 활용하기 시작하였고, 다른 서커스 업체에 ‘동춘서커스’라는 상표를 활용하게 하고 로열티를 받는 등 지식재산권을 활용하기 시작하였다. 지식재산권도 하나의 새로운 가치를 창출한 것으로 중요한 사업 수단이 되었는데, 이 과정에서 사건이 발생하기도 하였다.

제주도에 있는 A라는 법인은 관광 상설공연장 운영 및 사업 등을 목적으로 설립된 법인이었다. A법인은 ㈜동춘서커스진흥원과 제주도 내에서의 동춘서커스사업 독점 위임 계약을 체결하게 된다. 이후, A법인은 제주도 내 서커스 상설공연장을 개장하였고, 동춘서커스라는 명칭으로 공연사업을 시작하였다. 그런데 약 10개월이 지나자 회사명을 변경하고, 10개월간의 브랜드 사용료를 ㈜동춘서커스진흥원에 지급하지 않았다. 이에 제주지방법원은 여러 인정사실에 의하면, 특별한 사정이 없는 한 계약서에 따라 A법인은 ㈜동춘서커스진흥원에 10개월 동안의 브랜드 사용 및 동춘서커스 독점사업권 사용료와 이에 대한 지연손해금(원래 주어야 할 날짜보다 늦게 지급하는 것이므로 그 기간 동안의 지연이자를 주어야 함)을 지급할 의무가 있다고 판결하였다.

사실 외국의 경우 서커스를 하나의 문화·관광 상품으로 활용하여 인기를 모으고 있지만, 과거에 비해서는 그 인기가 많이 줄어든 것이 사실이다. 최근에는 주로 사회주의 국가에서만 서커스를 운영하고 있는데, 대부분은 국가에서 직접 운영하고 있고, 서커스 곡예사들은 공무원으로 활동하고 있다고 한다. 가령, 중국의 '베이징교예단', 북한의 '평양교예단', 러시아의 '볼쇼이 서커스' 등이 대표적인 예일 것이다. 물론, 이외에도 캐나다의 '태양의 서커스'는 연간 9,000억 원이 넘는 매출을 올리며 큰 성공을 거둬 전 세계 순회공연을 펼치고 있으며, 우리나라에서도 공연을 한 바 있다.

이 쇠라의 <서커스>를 다시 한 번 살펴보자. 그림 속 서커스에는 즐거워 보이는 광대와 무표정한 관객들이 함께 대비되면서도 서로 조화를 이룬다. 이러한 구도는 작품을 보는 우리에게 광대의 유쾌함을 한층 더 극대화시키는 동시에, 광대의 외면은 연출된 것이고 오히려 그 내면에는 슬픔이 자리잡고 있으리라는 예상을 하게 만든다. 쇠라의 점묘법을 통해 상승하여 올라가는 선은 감정의 상승을 이끌고, 주황색의 뚜렷한 우세와 함께 보색으로 된 명암의 테두리는 이 그림을 그 어떤 작품보다도 확연히 돋보이게 한다. 우리나라의 서커스 공연에서도 이와 같은 감정을 느낄 수 있으리라 생각한다. 지금도 우리에게 이러한 감정을 선사할 곡예사들이 우리를 기다리고 있다.

글 | 이재훈

문화 칼럼니스트, 변호사, 한국과학기술기획평가원 부연구위원, 로보어드바이저 스타트업 ‘파운트’ 자문

www.fount.co