[아츠앤컬쳐] 프란스 할스(Frans Hals, 1580년~1666년)는 네덜란드의 초상화 대가이다. 주로 하를럼(Haarlem)에서 활약한 그는 네덜란드 초상화의 창시자이자 완성자라고 할 수 있는 중요한 작가이다. 특히 집단초상(集團肖像)에 있어서는 각 인물에 대한 묘사, 초상화 구성의 다양성 등 그를 능가하는 사람이 없다고도 할 수 있다. 인물의 표정이나 행동으로 그 성격까지 예리하게 파악했을 뿐만 아니라, 그것이 초상화에서 생동하고 있는 점에는 감탄하지 않을 수 없다. 그는 중년에는 거의 인상주의적이라고 해도 좋을 밝고 근대적인 작품을 만들어 냈으며, 말년이 될 무렵부터는 화풍에 깊이를 더하였다. 1664년에 그가 그린 집단초상 <하를럼 요양원의 여성 이사(理事)들(Regentesses of the Old Women’s Almshouse), <하를럼 요양원의 남성 이사(理事)들(Regents of the Old Men’s Almshouse)>은 그의 최대 걸작이다.

<하를럼 요양원의 여성 이사들>은 특히 할스가 가장 마지막으로 남긴 작품이기도 하다. 하를럼 요양원 건물은 현재 프란스 할스 미술관(Frans Hals Museum)으로 사용되고 있기도 하다. 이 작품은 요양원의 남성 이사들의 그룹 초상화와 함께 주문되었다. 그러나 인물의 묘사와 표현의 완숙함에서 여성 관리인을 그린 작품이 보다 뛰어나다는 평가를 받고 있으며, 할스 생애 최고의 작품으로 평가받기도 한다. 집단초상화가 국내에도 있을까?

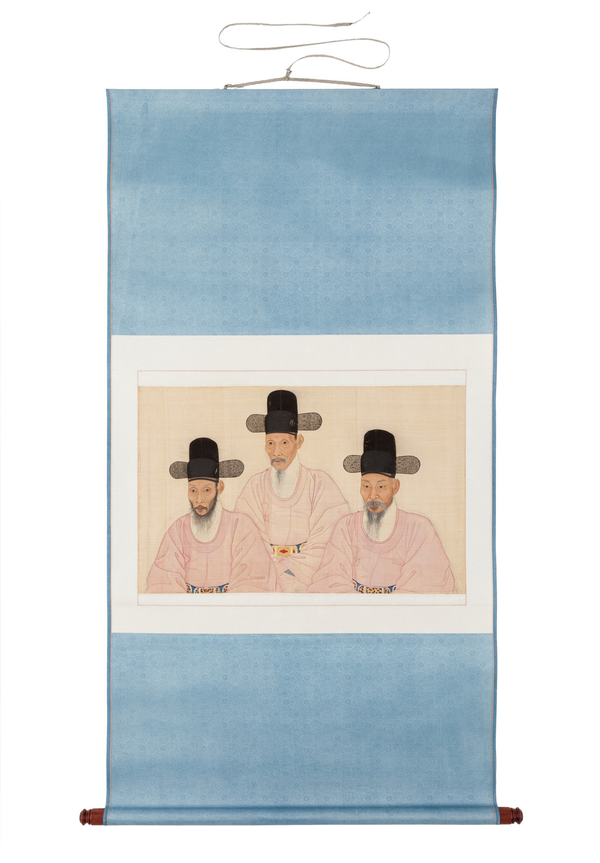

우리나라에도 <조씨삼형제초상>(보물 제1478호)이라는 작품이 전해지고 있다. 조계(趙啓, 1740~1813), 조두(趙蚪, 1753~1810), 조강(趙岡, 1755~1811) 삼형제를 하나의 화폭 안에 그린 작품이다. 맏형 조계는 삼도통제사를 역임했고, 둘째 조두는 무과 급제 후 선천부사를 지냈다고 한다. 막내 조강은 삭주부사, 광주중군을 역임하였다. 좌안 8분면의 복부(腹部)까지 내려오는 반신상으로서, 맏형을 중심으로 하여 삼각형(三角形) 구도를 취하고 있다. 조선시대 초상화가 일반적으로 후손이나 참배인들을 위한 엄중한 분위기를 조성하기 위하여 화면 안에 한 사람만을 그려 넣는 데 반하여 특이한 화면 구성을 보인다. 우리나라에서는 희귀한 형식의 집단화상으로서 의의가 있으며, 현재 국립민속박물관에 보관 중이다.

그런데 초상권(肖像權)이란 무엇일까? 헌법 제10조는 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다”, 제17조는 “모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다”, 제21조 제4항은 “언론ㆍ출판은 타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해하여서는 아니된다. 언론ㆍ출판이 타인의 명예나 권리를 침해한 때에는 피해자는 이에 대한 피해의 배상을 청구할 수 있다”고 규정하고 있다. 그리고 형법 제316조, 형법 제317조에는 개인의 사생활의 비밀과 평온을 보호하기 위하여 일정한 개인의 비밀을 침해하거나 누설하는 행위를 처벌하는 규정을 두고 있다.

이러한 여러 규정을 종합하여 보면, 사람은 자신의 사생활의 비밀에 관한 사항을 함부로 타인에게 공개 당하지 아니할 법적 이익을 가진다. 결국 개인의 사생활의 비밀에 관한 사항은 그것이 공공의 이해와 관련되어 공중의 정당한 관심의 대상이 되지 않는 한, 비밀로서 보호되어야 하는 것이다. 또한 사람은 누구나 자신의 얼굴 기타 사회통념상 특정인임을 식별할 수 있는 신체적 특징에 관하여 함부로 촬영 또는 그림 묘사되거나 공표되지 아니하며 영리적으로 이용당하지 아니할 권리를 가진다(대법원 1998.9.4. 선고 96다11327판결, 대법원 2006.10.13. 선고 2004다16280판결, 대법원 2012.1.27. 선고 2010다39277판결 등 참조).

즉, 초상권이란 우리 헌법 제10조(인간의 존엄과 가치, 행복추구권), 제17조 (사생활의 비밀과 자유)로부터 도출되는 일반적 인격권이다. 따라서 자신의 초상의 촬영ㆍ작성이 본인의 동의 없이 이루어지거나, 본인의 동의를 얻어 초상이 공표되었지만 그 이용이 동의의 범위를 벗어난 경우, 초상의 공표가 명예훼손적 표현과 결부되거나 상업적으로 악용된 경우 초상권이 침해되었다고 할 수 있다.

그렇다면 내 초상화를 그리거나 촬영한 화가ㆍ사진사가 그 그림ㆍ사진을 자신이 그리거나 촬영했다는 이유로, 저작권은 자신에게 있다고 주장하며 마음대로 사용할 수 있을까? 결론부터 이야기하자면, 저작권법 제35조 제5항에 따라 위탁에 의한 초상화 또는 이와 유사한 사진저작물의 경우에는 위탁자의 동의가 없는 때에는 이를 이용할 수 없다. 사실, 화가에게 위탁하여 초상화를 그리게 하거나 사진사에게 위탁하여 사진을 찍었을 때 그 그림ㆍ사진 저작물의 저작권이 화가ㆍ사진사에게 귀속되는 것은 맞다. 그러나 이 경우 그 화가ㆍ사진사가 마음대로 그 그림ㆍ사진을 전시하거나 복제할 수 있다고 하게 되면 그 그림ㆍ사진의 모델이 된 위탁자의 프라이버시 등 인격적 이익을 해치는 결과를 초래하게 된다. 따라서 저작권법은 위와 같은 특별규정을 두어 저작권자의 이용행위를 제한하고 있는 것이다.

참고로 소비자분쟁해결기준에서는, 사업자가 소비자의 위탁에 의해 대가를 받고 촬영한 증명사진 및 기념사진의 원판(광학방식의 필름 원판, 디지털 방식의 사진 파일 모두 해당)의 인도 요구를 받은 경우에는 사전계약에 의하되, 사전 계약이 없는 경우에는 광학방식의 필름원판이나 디지털 방식의 사진 파일 모두 소비자에게 인도하여야 하며, 그 중 디지털 방식의 사진 파일의 경우 인도에 소요되는 재료비(공cd 등) 등 실비는 소비자 부담으로 할 수 있다고 하고 있다. 다만, 소비자에게 사진의 원판을 인도했다고 해서 저작권까지 양도되는 것은 아니라고 하여, 민법과 저작권법의 내용을 절충하여 반영하였다.

글 | 이재훈

문화 칼럼니스트, 변호사, 한국과학기술기획평가원 부연구위원, 로보어드바이저 스타트업 ‘파운트’ 자문

www.fount.co